À quand la fin des publicités vulgaires ?

Depuis quelques années, de nombreuses marques usent et abusent d’une tendance publicitaire traditionnelle mais pourtant toujours aussi délicate à manipuler : l’allusion à la sexualité. Alors que certaines agences font des publicités qui tombent dans le vulgaire sans passer par la case départ, d’autres produisent tout un univers en exploitant notamment les codes graphiques des sites à caractère pornographique, pour créer du contenu et faire le buzz. Or, rares sont les publicités qui sortent gagnantes de cette “stratégie”. Elles font beaucoup parler d’elles, sont très souvent critiquées car dérangeantes et peu pertinentes, lumière sur le flop général décerné aux publicités de mauvais goût.

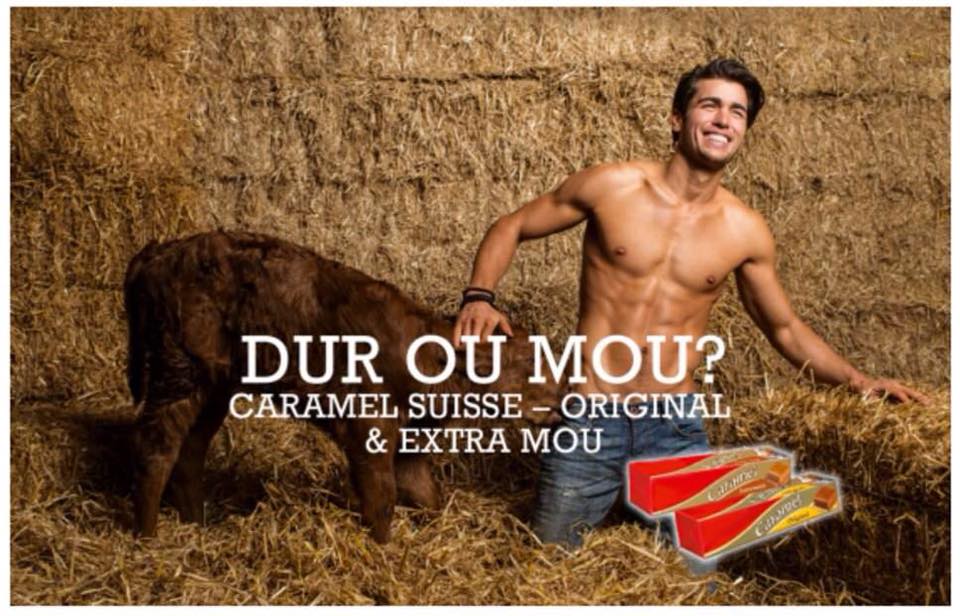

Non non n’insistez pas, les jeux de mots ça ne marche plus

Au delà des nombreuses plaintes d’associations luttant contre le sexisme ou l’utilisation de la femme comme objet de marketing, il est intéressant de se pencher sur les publicités qui continuent de croire que faire allusion au sexe va nous faire acheter un billet d’avion ou une cannette de soda. Certes, les spots réussissent à capter notre attention pendant les 30 secondes de leur première diffusion, mais qu’en est-il de leur efficacité ?

J’aimerais commencer par parler du 4×3 qui attaque ma rétine chaque matin depuis un an sur le quai de la ligne 4, en d’autres termes la campagne pour le comparateur de vols en ligne Liligo. Incontestablement plus cheap que le vichy de mon cabas Tati, cette publicité donne envie de se jeter sur les rails du métro plutôt que de se rendre sur ce site.

Mettant en scène des personnes dont l’apparence laisse paraître leur sérieux, la marque tente de nous faire esquisser un sourire en s’appuyant sur le jeu de mot “s’envoyer en l’air”. Une idée brillante et originale en somme. Cessons l’ironie, et notons simplement la vulgarité et la lourdeur de cette annonce.

Vous en voulez encore ? Vous voilà servis ! Ouiz, une nouvelle marque d’aromatiseur d’eau, a dernièrement sorti un spot faisant lui aussi allusion au sexe, via un jeu de mot ne volant pas plus haut que celui de Liligo, soit l’utilisation ambiguë du mot “chatte”. Epoustouflant, n’est-ce-pas ?

Bien qu’il ait été créé à l’occasion de la semaine de l’égalité professionnelle, ce spot a suscité beaucoup de réactions négatives, notamment sur Twitter. Les internautes ont également dénoncé une réutilisation « sexiste » de la Tippexperience – que l’agence Buzzman avait créé 4 ans auparavant – au profit du site Ouiz.fr, sur lequel on peut trouver des solutions pour aider Charlotte à se faire entendre auprès de ses collègues masculins.

Regard sur les grandes marques

Dans le même thème, on peut désormais parler des grandes marques, qui sont elles aussi friandes de ces allusions, mais qui en usent de manière plus qualitative et donc sensiblement plus subtile. Ces publicités font alors régulièrement objets de débats, notamment lors de séances de cinéma, ce qui en devient presque aussi agaçant que le bruit des pop corn de ma voisine pré pubère. Certains adorent ces campagnes, d’autres les trouvent vulgaires. Je pense par exemple à Schweppes, qui a misé en 2011 sur la beauté d’Uma Thurman pour jouer une scène de quiproquo autour du nom de la marque qui s’apparente facilement au mot « sexe ». Cette publicité a plutôt bien marché, bien que le relai ait été difficilement repris par Pénélope Cruz en 2014, qui a du mal à nous laisser croire qu’elle va embrasser une jeune fille dans un bar.

Autre marque de soda dont les publicités font polémique : Orangina. Le changement de positionnement de la marque, qui a personnifié des animaux pour les rendre pulpeux et sexy, a divisé les téléspectateurs.

D’un côté, la campagne a attiré les prescripteurs que sont les enfants, grâce à l’imaginaire évoqué par les couleurs et les animaux, ainsi que les adolescents pour sa touche de provocation. Mais d’un autre côté, l’aspect érotique des publicités a dérangé une grande part de téléspectateurs, notamment les parents qui sont en grande partie les acheteurs du produit. En Angleterre, le spot jugé trop sexy n’a d’ailleurs été diffusé qu’une seule fois, en 2008. On peut donc se questionner sur l’efficacité de ce repositionnement, après des années de publicités décalées, connues et reconnues.

Quid des faux sites coquins ?

Depuis quelques mois, de grandes marques ont choisi quant à elles d’utiliser les codes graphiques de sites à caractère pornographique, de façon à créer le buzz. C’est par exemple le cas de la SNCF, qui a dernièrement créé le site 28Max, consacré à des offres réservées aux moins de 28 ans. Mouais.

Plus drôle, et poussé jusqu’au moindre détail, le concept avait d’abord été développé par Oasis avec son site YouPomm, qui a beaucoup fait parler de lui l’année dernière. (On peut d’ailleurs y mater des fruit-tease ou des sextape de filf, sans se soucier de vider son historique par la suite, si c’est pas génial ça !).

La marque, voulant changer de cible et toucher les 18-25 ans, a plutôt réussi son coup grâce à l’agence Marcel, mais s’est tout de même fait critiquer par des internautes qui, l’ignorant, trouvaient cette parodie de site coquin choquante vis-à-vis des enfants.

Quoi qu’il en soit, il est important de noter que malgré le bruit médiatique qu’elles entraînent, les campagnes qui font allusion à l’érotisme n’en sont pas plus efficaces. En effet, l’étude d’Adrian Furnham et d’Ellie Parker, du département de psychologie du University College London, explique que la présence de trop de sexe dans la publicité perturbe la concentration et altère le processus de mémorisation de la marque. Et pourtant, dans Le Neuromarketing en action, Patrick Georges et Michel Badoc observent qu’un cinquième des publicités font encore allusion au sexe.

Bref, c’était mieux avant

Les marques et leurs agences devraient donc peut-être songer à changer de stratégie, car en plus d’être vulgaires et de nous énerver par la même occasion, ces publicités ne jouent pas en leur faveur. Du moins plus. Car à l’époque, Perrier avait relevé le défi de façon très explicite, mais sans une pointe de vulgarité à mon goût – bien que la publicité ait été censurée.

Mais c’était en 1976, et depuis le géant de l’eau gazeuse semble avoir du mal à rester drôle et fin. Leur campagne a effectivement animé les réseaux sociaux en avril dernier, faisant encore une fois usage d’un quiproquo autour de la nouvelle taille de leur cannette. Un changement de positionnement ne leur ferait peut-être pas de mal à eux aussi. La preuve : 592 dislikes pour seulement 438 likes sur la vidéo Youtube de leur dernier spot.

Vive Mad Men.

Louise Bédouet

@: Louise Bédouet

Sources :

lexpress.fr

e-marketing.fr

ladn.eu

Crédits images :

youpomm.fr

twitter.com

creads.fr