Frankenstein, la fabrique des monstres

Par Elise Panquiault, rédactrice pour FastN’curious.

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Teaser | Netflix

Les amateurs de frissons n’auront pas manqué l’annonce du prochain film de Guillermo del Toro : Frankenstein.

Ce monstre mythique qui a marqué l’imaginaire collectif est de retour sur nos écrans, car même après des dizaines d’adaptations, il n’a pas fini de nous inspirer.

Imaginé et couché sur le papier en quelques jours par une adolescente du nom de Mary Shelley, considérée comme une des fondatrices de la science-fiction, il est maintenant repris par Guillermo del Toro, lui-même grand admirateur de l’autrice. Sa filmographie témoigne bien de son amour pour l’étrange : Le labyrinthe de Pan ; La forme de l’eau ; Hellboy… aucun doute que notre créature préférée sera chouchoutée dans cette nouvelle adaptation, qui sera disponible sur Netflix à partir du 7 novembre 2025. Parfait pour prolonger un peu le plaisir d’Halloween !

Pour comprendre comment une telle œuvre, inventée il y a plus de deux cents ans, fascine encore les artistes et le public modernes, il faut revenir sur sa genèse, sur ce qui différencie son monstre des autres, et sur les thèmes complexes et universels qu’elle aborde, dans lesquels chacun continue de se reconnaître.

Les origines

Mary Shelley écrit cette histoire en 1816, alors qu’elle a à peine dix-neuf ans, et qu’elle s’ennuie avec des amis, reclus dans une maison de vacances pendant un été anormalement pluvieux. Pour passer le temps, ils s’amusent à imaginer des histoires effrayantes. En quelques jours, Shelley est devenue une référence majeure dans la littérature de genre et la mère d’un des monstres les plus iconiques de la pop culture.

Il est intéressant de rappeler que le nom « Frankenstein », n’est pas celui de la créature mais bien celui du créateur, le docteur Viktor Frankenstein. C’est lui qui, dans le roman, utilise l’électricité pour insuffler la vie à un corps fait de morceaux de cadavres rafistolés.

Ce synopsis quelque peu grotesque a sûrement été inspiré à Shelley par le galvanisme, un courant scientifique (sans mauvais jeu de mot) qui lui était contemporain, et qui établissait un lien entre la vie et l’électricité. Les expériences consistaient à soumettre des cadavres (d’abord d’animaux, puis d’hommes…) à des courant électriques afin d’observer les spasmes musculaires qui en résultaient.

Fun fact : ces expériences auront au moins le mérite de mener, bien plus tard, à la conception du défibrillateur.

La créature de Frankenstein est donc ancrée dans une actualité scientifique contemporaine à l’autrice, c’est bien ce qui permet de qualifier l’œuvre de « science-fiction » et pas seulement « d’horreur » ou de « fantastique ». Mais ce n’est pas tout ce qui fait d’elle un monstre hors du commun.

Un monstre pas comme les autres

Si l’on cherche à définir ce qui fait un monstre, les premières choses qui viennent à l’esprit sont généralement la cruauté et la laideur. Les différentes représentations cinématographiques de la créature réunissent ces deux aspects.

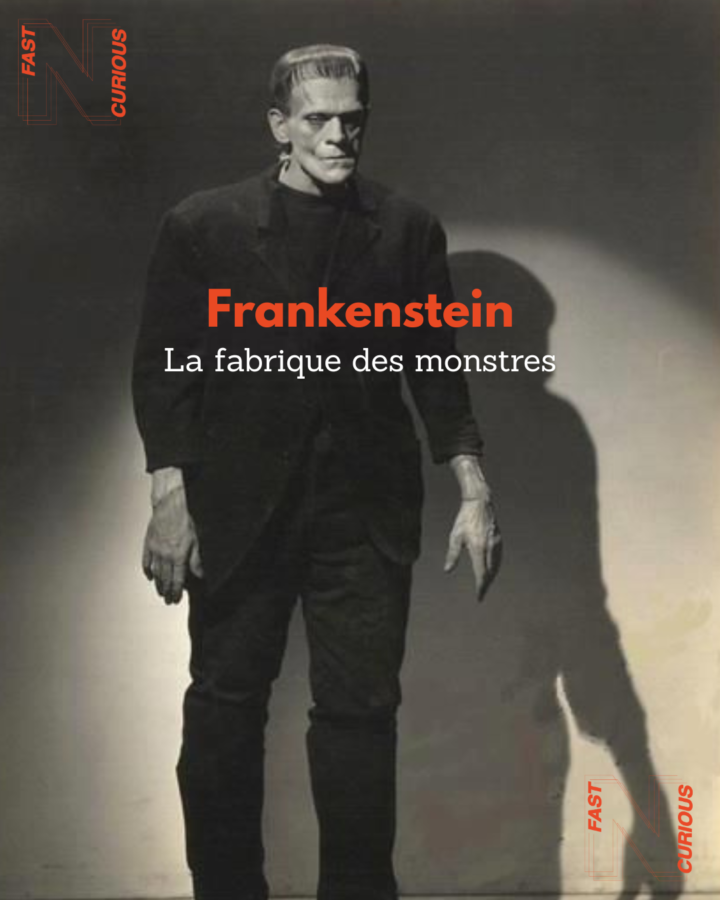

En effet, elle y est souvent dépeinte comme une brute hideuse et sans cervelle. C’est par exemple le cas dans l’adaptation de James Whale de 1931, qui a donné à la créature son apparence bien reconnaissable.

Ses yeux morts, sa peau grise et sa taille démesurée en font un monstre effrayant.

Le réalisateur prend quelques libertés par rapport à l’œuvre originale, mais elles ne rendent pas forcément justice à la créature, car elles rendent cette tragédie bien manichéenne.

Dans ce film la trame globale reste la même que celle du livre : un savant ambitieux redonne la vie à un cadavre qu’il a lui-même assemblé.

Le cerveau de la créature proviendrait néanmoins d’un assassin, ce qui sert d’explication à ses actes violents, parfois involontaires.

Si dans ses premiers instants la créature se montre curieuse et innocente, comme dans le roman, elle ne tarde pas à montrer des pulsions violentes qui l’horrifient elle-même.

Source image : Frankenstein (James Whale, 1931) – La Cinémathèque française

Elle fait quelques victimes avant de perdre la vie, mais son personnage ne devient jamais plus qu’un grand enfant sans contrôle sur sa force.

Or, le monstre de Mary Shelley est bien plus complexe.

Tout d’abord sa laideur est plus ambigüe, car dans le roman, Viktor Frankenstein précise avoir choisi les parties de corps qui formeraient sa création en fonction de leur beauté. Lorsque la créature prend vie, il décrit les caractéristiques qui auraient dû le rendre beau (des cheveux noirs, de belles dents), mais que la mort n’a fait que rendre grotesques et monstrueuses.

Ensuite, la créature ne se limite pas à une cruauté supposée innée.

C’est une créature touchante. Après avoir été ranimée, elle est comme un enfant : perdue, livrée à elle-même. Le docteur Viktor Frankenstein, horrifié et dégoûté de sa propre création, l’abandonne. Les similitudes avec le film de Whale s’arrêtent là, car après ce rejet, la créature se retrouve en errance. Elle apprend la langue et les coutumes des humains en les observant de loin, sans pouvoir s’en approcher, car sa vue provoque de l’effroi. C’est l’impossibilité de faire partie d’un monde qu’il est condamné à observer de loin qui le rend fou et violent. La créature de Frankenstein nous fascine car c’est la marginalité qui l’a rendue monstrueuse.

Ce que Mary Shelley raconte, c’est l’histoire d’un monstre qui ne trouve pas sa place dans un monde où on l’a placé de force. Une créature d’abord innocente, qui livrée à elle-même et face au mépris de son créateur, se transforme en véritable monstre.

On comprend mieux pourquoi Frankenstein est aussi apprécié : c’est l’archétype du paria, du héros tragique qui ne demandait qu’à être reconnu et protégé par celui qui lui a donné la vie.

Le monstre de Frankenstein résonne en nous des siècles après sa naissance, car il pose la question dérangeante de ce qui nous rend réellement humain. L’isolement, le dégoût de son maître, la vacuité de sa propre existence l’ont rendu fou. C’est un monstre dont les motivations sont terribles, mais que le spectateur est en mesure de comprendre. Ses actions traduisent un profond mal-être. C’est à force d’être traité comme un monstre qu’il en est devenu un. C’est exactement le genre de message que del Toro tente de transmettre à travers ses films : la cruauté des hommes surpasse parfois celle de ceux qu’ils appellent « monstres ». Le docteur Frankenstein passe alors pour le véritable monstre : il a donné vie à une créature par des moyens condamnables, pour ensuite l’abandonner à son sort. S’ensuit une course poursuite entre créateur et créature.

Dans la bande-annonce, une phrase choc marque les esprits « only monsters play God », « seuls les monstres se prennent pour Dieu », une parfaite illustration du paradoxe qui traverse l’œuvre : qui est le plus monstrueux, entre la créature abandonnée et son créateur orgueilleux ?

Images du trailer : La créature (Jacob Elordi) ; Elizabeth, la fiancée de Viktor (Mia Goth) ; Viktor (Oscar Isaac).

Guillermo donne vie à cette histoire qui a profondément marqué son imaginaire, avec un budget de près de 120 millions de dollars. Il n’en faut pas moins pour assurer ses décors gothiques. Sans parler des costumes qui, dans leur fantaisie, créent avec les décors un contraste entre la beauté et le monstrueux.

La créature de Frankenstein n’est donc pas comme les autres monstres, car elle fait preuve de sensibilité et d’intelligence. Mais c’est justement cette part d’humanité qui est à l’origine de son mal-être, et de la violence qui en découle. D’une certaine façon, c’est en s’humanisant que la créature est devenue monstrueuse. Ainsi, Viktor Frankenstein semble être un monstre au même titre que son expérience.

Une histoire intemporelle

L’histoire de Frankenstein continue de résonner dans les publics modernes car elle aborde des thématiques toujours d’actualité 200 ans plus tard.

En effet, dans son adaptation, Guillermo veut montrer que Frankenstein est plus qu’une histoire d’horreur, c’est une histoire sur l’humanité. Comme dans nombre de ses autres travaux, il veut montrer l’humanité des monstres et la monstruosité des humains.

Il tient à suivre le récit original tant que possible mais il prend tout de même des libertés qui, loin de dénaturer l’histoire, l’enrichissent : Il montre la complexité des relations entre les personnages.

A commencer par une relation plus que conflictuelle entre la créature enfant et son créateur qui fait office de figure parentale défaillante. La créature cherche l’approbation et la protection de son créateur, et perd la raison lorsqu’elle ne parvient pas à l’obtenir.

La beauté du monstre dans le film de Toro (interprété par Jacob Elordi), vise à renforcer sa dimension tragique. Pour cela Guillermo s’est inspiré de représentations religieuses de crucifixion qu’il a observées en grandissant : une beauté pathétique, dérangeante de pureté et de violence. Le choix s’est porté sur Elordi pour sa capacité à interpréter des personnages empreints de pureté, mais aussi de rage, nécessaires pour interpréter fidèlement la créature.

Guillermo rend justice à l’œuvre de Shelley car il comprend qu’il s’agit de bien plus qu’une histoire d’horreur, c’est une tragédie humaine, quasi filiale.

Cette idée donne un autre regard sur le fait que le nom « Frankenstein » soit associé à la créature et non au créateur. C’est comme si la première était l’extension du second, comme cela semble être le cas dans les relations familiales défaillantes, où l’enfant n’existe que par rapport au parent, en l’occurrence le père.

Cela a motivé Guillermo à raconter son histoire, non pas du point de vue de Viktor, comme cela est le cas dans le roman, mais de celui de la créature.

Guillermo explore également le personnage d’Elizabeth, fiancée de Viktor. Ses tenues colorées et exubérantes la font ressortir dans le monde sombre et masculin qui l’entoure. Elle se reconnaît dans le personnage de la créature car ils partagent le sentiment de ne pas appartenir au monde qui les entoure, et qu’ils ne peuvent qu’observer depuis les coulisses.

Le roman de Mary Shelley offre un rôle très secondaire à Elizabeth, mais il est probable que l’autrice s’identifiait elle-même à sa créature. Dans Défense des droits des femmes (1792) la mère de Mary Shelley défendait le droit des femmes à l’éducation. Dans un contexte où elles ne recevaient pour la plupart qu’une éducation à caractère domestique, et étaient tenues éloignées de la sphère publique, beaucoup se retrouveraient, comme la créature, à observer le monde sans pouvoir en faire pleinement partie.

Mais ce que Mary Shelley mettait en scène, c’était avant tout une crainte des conséquences de la science sans éthique pour la superviser.

Frankenstein n’est pas seulement une course poursuite entre créature et créateur, déterminés à se détruire mutuellement, c’est aussi une histoire qui résonne chez tous les individus : la peur devant l’évolution exponentielle des technologies auxquelles on peine à s’adapter.

Mary Shelley montre à travers ce récit les dangers de la recherche et de l’expérimentation sans éthique. Viktor a transgressé les lois naturelles en ramenant un mort à la vie, avant de l’abandonner dans un monde hostile.

Ce n’est pas pour rien que le titre complet de l’œuvre de Shelley est : Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Dans la mythologie grecque, Prométhée est un Titan sévèrement puni par les dieux pour avoir offert le feu (symbole de progrès) aux hommes. Ici, Frankenstein dans le rôle de prométhée, transgresse les lois divines en donnant vie à un corps mort. C’est une double transgression : un refus de la mort, et un don de la vie mué par l’orgueil.

Frankenstein fait preuve d’hubris (ce qui le distingue de Prométhée qui agissait par bonté), le défaut ultime des héros tragiques. Seulement au lieu d’être puni directement par une force divine, c’est sa créature qui vient le tourmenter, qui lui rappelle ses expériences dépourvues d’éthique, et son traitement cruel de sa propre création.

La créature de Frankenstein est la personnification des conséquences de la science sans éthique, une peur qui reste bien présente à notre ère, en particulier avec les progrès du numérique et de l’IA.

Dans une époque où tout va très vite et où il devient difficile de distinguer le vrai du faux, la place de l’éthique et de la morale dans la supervision des nouvelles technologies est plus que jamais d’actualité.

Avec un pouvoir de création à la portée de tous et capable du meilleur comme du pire, l’œuvre de Mary Shelley nous rappelle que chacun a le potentiel de devenir un nouveau Frankenstein.

Sources :

Comparaison Entre Prométhée Et Frankenstein – Wadaef FR

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Teaser | Netflix