Le déclin du martyr escamoté

Cette image est, peu ou prou, la seule épitaphe visuelle sérieuse que les médias aient diffusé pour « célébrer » la mort du leader taliban, Oussama ben Laden. Cette retenue est curieuse compte tenu du désamour, probablement tant unanime que légitime, dont souffrait cet ordonnateur des attentats du 11 septembre 2001. Mais pour comprendre le contraste que les chargés de communication de la Maison Blanche ont orchestré, déléguant aux médias le soin de le répéter et de le propager, peut-être faut-il retracer la généalogie de cet assassinat. Car le mépris de la justice commune dont Oussama ben Laden a été victime, fut-ce au nom de la vengeance nationale, transforme cette mort en exécution sommaire. Rien de moins. Heureusement, la question de la morale en politique ne nous concerne pas.

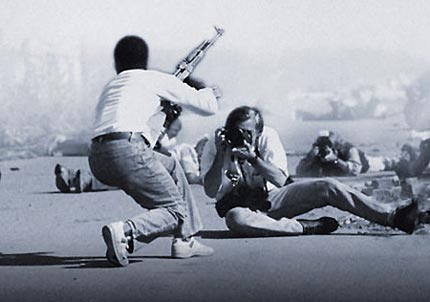

Reprenons. Il faut se rappeler le paradoxe où se fonde la terreur dont les attentats talibans procèdent. En effet, Oussama ben Laden est wahhabite et représente par là même ce segment musulman aniconique, particulièrement réticent aux différentes formes de la représentation et, par extension, au culte du spectacle. Or, la puissance symbolique des attentats talibans – suicide ou non – réside moins dans le phénomène que dans la monstration médiatique qui les reproduit a posteriori. Le carnage est « toujours » distant et la terreur, si elle est effective chez les populations directement impliquées, contamine la conscience collective par voie de médiation, par écrans interposés. A ce titre, les médias jouent pleinement leur rôle de – osons la tautologie – médiateurs entre deux espaces étrangers, naturellement voués à se méconnaitre.

Le premier versant de ce paradoxe réside donc en ce que les terroriste talibans vont à rebours de leur doctrine iconoclaste. Pour que les revendications de leur guérilla atteignent le fameux inconscient collectif, ils exploitent judicieusement la fascination démesurée – cette puissance consacrée – que la société occidentale voue à la messe des images médiatisées. Cette forme de terrorisme est donc fondée sur la visibilité du carnage, sur sa répétition par les images et sur le climat que cette « arme retournée » installe.

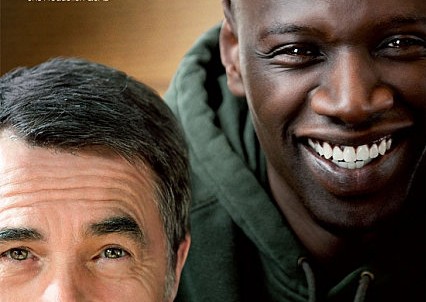

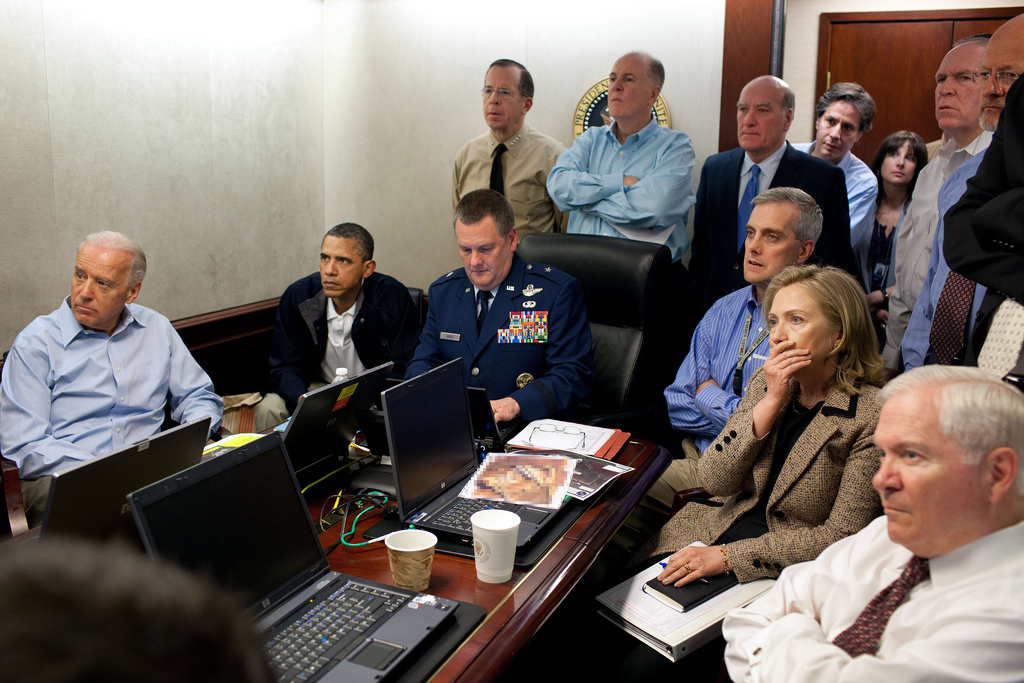

Or, quand Oussama ben Laden vient à mourir, les images viennent à manquer. Le commando ayant participé à la défaite du terroriste ne délivre aucune image. Le trophée national est jalousement conservé, privatisé, retenu. Comme si, privée de démonstration visuelle, la déclaration de la mort du premier des ennemis publics devenait indubitable, irrécusable. Les chargés de communication de la Maison Blanche, prétextant le respect du défunt et de ses convictions religieuses, opèrent donc un renversement des valeurs traditionnellement accordées aux pôles du complexe « image-texte ». Car la déclaration verbale de la défaite du terrorisme est immédiatement placée, dans les imaginaires occidentaux, en concurrence avec la non-image qui en est dévoilée. Ou plutôt, la seule image qui ait filtré du crible de la Maison Blanche excite-t-elle ces imaginaires irrités par des années de traque et de haine – régulièrement entretenue par une actualité chargée de nouveaux attentats. Le soulagement est ainsi frustré par un triomphe modeste, un martyr judicieusement refusé, un voyeurisme interdit. En fait, la véritable image se trouve hors du champ – dans le contrechamp, précisément – de la photographie de presse, à la croisée des regards suspendus de B. Obama et H. Clinton. La photographie employée en tête de cet article est ainsi composée que son centre est invisible, ou donné à voir dans le miroir de ses spectateurs affectés. Cette illustration unanimement reprise par les quotidiens papiers et numériques illustre parfaitement le pouvoir de suggestion des images – décuplé par la dissimulation. Le résultat de cette situation est nécessairement ambigu puisque la photographie des « chefs de guerre » insinue que le document visuel existe bel et bien, mais sous-entend que certains jugent le public inapte à en disposer et décident en conséquence de le dissimuler. Avec cette image, il est donc question de dévoiler la censure par contraste, en mettant en scène ceux qui la commandent.

Le second versant de ce paradoxe tient alors en ce que les funérailles médiatiques de Ben Laden sont célébrées sans les images crues et sanguines que les vengeances assouvies exhibent traditionnellement. Comme si, dans un ultime pied de nez, la présidence américaine refusait à Oussama ben Laden son véritable statut de paria taliban. Comme si, en escamotant la photographie finale, les U.S.A. remportaient par la ruse la compétition médiatique engagée et dominée par les terroristes depuis une décennie – exploitant habilement la soumission occidentale au régime des images. Pied de nez subtile, ou censure discrète… Car ici, la censure est le prix de la concorde.

Antoine Bonino