"Nom d'une pipe en bois!" : petite apologie du gros mot

Qu’il soit vulgaire, injurieux, scatologique ou encore précautionneusement déguisé en euphémisme, le gros mot verbalise et dévoile l’émotion. Il remplit principalement une fonction « expressive ou émotive » au sens où l’entend Jakobson, c’est-à-dire qu’il tend à une « expression directe de l’attitude du sujet à l’égard de ce dont il parle. » Cette forme de « lâcher-prise » n’est pas toujours la bienvenue dans les lieux de débat politique et de confrontation des opinions privées. C’est alors toute la question de la légitimité et de la crédibilité d’une parole publique émue qui est soulevée à travers l’exemple précis de l’usage du gros mot.

Quand le gros mot se fait petit

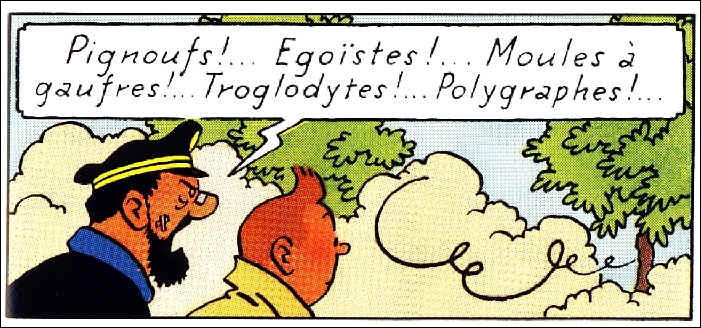

Le gros mot a la vie dure et le chemin qu’il tente de se frayer dans l’espace public est semé d’embûches. Alors que la bienséance, la courtoisie et la retenue prêchent la bonne parole, le gros mot fait tache. Il est le mot qui choque, le mot de trop, celui qui scandalise et se fait remarquer jusqu’à frôler l’indécence. Lorsqu’il surgit du discours dans le théâtre médiatique du politiquement correct, il s’habille d’insolence et revêt son plus beau vêtement : la provocation. Proscrit par le bon usage, pointé du doigt comme outil linguistique indigne et licencieux, il est classé dans la catégorie des intolérables. Pourtant, il fait partie de ces rares termes à caractère démocratique qui échappent à la règle du marquage social. Il navigue à travers tous les milieux sociaux, sans exception. Semblable à un flagrant délit d’humanité, le gros mot s’inscrit dans un système sémiotique partagé par tous. Dans l’espace privé, grossièretés, insultes et noms d’oiseaux fusent à tout bout de champ, qu’importe les origines et les milieux sociaux. Le pape n’a-t-il pas déjà juré en se cognant le petit doigt de pied contre le coin d’un meuble mal placé ?

Cependant, le gros mot ne parvient pas à se faire accepter dignement dans l’espace public. La violence symbolique qu’il porte est jugée outrageante et semble mettre en péril l’acte même de communication. Il prend le risque de mettre un terme à l’échange, pousse dangereusement à la confrontation tant verbale que physique, peut délégitimer des propos bien choisis et faire crier à l’indignation lorsqu’il se fait insultant. Citons l’exemple de Nigel Farage, président de UKIP (parti indépendantistedu Royaume-Uni) s’écriant lors d’une session du Parlement européen que le président du Conseil européen Herman Van Rompuy a « le charisme d’une lavette humide et l’apparence d’un petit employé de banque ».

Seuls les réseaux sociaux, qui échappent à la censure contrairement aux médias audiovisuels, semblent tolérer le recours au juron. Illustration avec le site Fbomb.co qui recense en direct l’emploi du terme « fuck » sur Twitter à partir d’une carte interactive.

« Mat » alors !

Le gros mot effraie non seulement parce qu’il est violent, mais peut-être surtout parce qu’il met à nu. Le mot est gros parce qu’il n’a pas été affiné, moulé, façonné pour un cadre lisse et ordonné. Il est celui qui est cru, brut, frontal, celui qui dévoile une réalité sans masque. Il est le grand absent de la plupart des discours politiques et intellectualistes qui font la part belle à la rhétorique et à la grandiloquence. Les stratégies de communication politique valorisent la retenue et la maîtrise des mots comme des émotions. Les dérapages outrageants ou grossiers ne pardonnent pas et font rapidement polémique. En témoigne l’entreprise de justification de Nathalie Kosciusko-Morizet après qu’elle a délibérément qualifié les climato-sceptiques de « connards » sur le plateau du Grand Journal.

C’est certainement à cause de son côté libertaire qu’il s’attire les foudres de la censure. Au printemps 2013, Vladimir Poutine s’en prend aux expressions grossières en interdisant leur usage au théâtre, dans les films et dans les médias russes. Les disques, œuvres littéraires ou artistiques contenant des grossièretés se voient habillés d’une étiquette mentionnant la présence de termes outrageants. C’est l’argot russe (appelé « mat ») qui est visé à travers cette loi. Le « mat » désigne à la fois l’acte sexuel, les organes génitaux féminins et masculins. Il est employé de manière quotidienne en Russie, par des ouvriers comme par des intellectuels. L’application de cette loi controversée vise à renforcer le conservatisme d’un État démesurément autoritaire qui se donne le droit de pousser dans l’oubli tout ce qui est au fondement de la démocratie.

Art et argot

Le gros mot s’érige alors en tant que véritable moyen de contestation et de contre-pouvoir. S’il a du mal à s’imposer en tant que tel dans les sphères médiatiques et politiques, il fait de l’art un nouvel espace public dans lequel il peut exprimer plus librement sa valeur émancipatrice. Il se fait déterminant dans le milieu du rap français qui, ayant acquis une certaine légitimité, le médiatise et en fait un allié. Par exemple, dans son titre « L’aigle ne chasse pas les mouches », le rappeur MC Solaar donne au gros mot une force nouvelle tout en permettant à la poésie de ne pas se scléroser.

De Médine à la Mecque, armé du stylo bic

Mon stylo nique, Sheitan et les ânes porteurs du style oblique

On dit qu’il faut battre le fer quand il est chaud

On dit qu’il faut battre le frère quand il est faux

Donc sur papier je couche.

À coup sur, je touche, fais mouche

Car l’aigle ne chasse pas les mouches !

Même s’il n’est pas une fin en soi, le gros mot est un outil langagier fort, capable d’éveiller les consciences et de signifier à un collectif des émotions personnelles. Il est la rondeur sur laquelle on s’accorde ou se désaccorde, ce « trop plein de sens » qu’on prononce tous et qui quelque part, nous lie à travers l’acte de parole. Certains s’entêteront à ne pas reconnaître les valeurs qu’il porte mais finalement qu’importe, car comme dirait Brassens: « le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con ».

Émilie Beraud

LinkedIn

Sources :

Huffington Post: « Poutine interdit les gros mots »

Le scan politique du Figaro, « Pour NKM, les climatosceptiques sont des « connards » »

Thierry Paquot, L’espace public

Crédits photo:

http://www.madmoizelle.com/