Le Pape François

La #communication du #Pape François : simplicité, proximité du langage…

Depuis qu’il a été élu pape, le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio ne cesse de se faire des amis. Comme l’écrit le Blog du Communicant : « Qui aurait pu imaginer un jour qu’un homme de religion en la personne du Pape puisse autant susciter d’adhésion et d’enthousiasme œcuménique au-delà des ouailles pratiquantes de l’Eglise catholique ? ». Très peu de temps après son élection, il s’est attiré les grâces de nombreux médias prestigieux, n’étant pas par définition des médias religieux, ni même chrétiens. En 2013, soit très peu de temps après son élection, le magazine américain Time le choisit pour être l’homme de l’année. Mais ce n’est pas tout, le magazine décalé Rolling Stones et le magazine militant pour les droits de la communauté homosexuelle The Advocate ont régulièrement pris le parti du pape.

En 2014, l’enthousiasme ne semble toujours pas être retombé. Pour expliquer cela, le Blog du Communicant a deux théories : « simplicité et proximité du langage » et « des paroles qui entraînent des actes ». Si le Pape François est devenu si fédérateur c’est qu’il a fait des efforts sur le langage et ce à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il a abandonné le style traditionnel et hermétique du Vatican pour un langage plus moderne et concret. De même, il a pris l’habitude de prendre la parole sur des problèmes concrets, qui parlent à la société contemporaine, tels l’homosexualité et la curie ecclésiastique. Ensuite, ses paroles entraînent des actes. Elles ne restent pas des paroles en l’air, de la langue de bois et cela change tout dans l’image du Vatican. Ainsi, il a mené deux grandes réformes dernièrement, la première a visé à faire le ménage dans les finances opaques de la place Saint-Pierre. Tandis que la seconde a visé à épurer la classe ecclésiastique de tous les prêtres soupçonnés de pédophilie. Alors c’est probablement en modernisant la parole, dans la forme et dans le fond, et en la faisant suivre par des actes que le Pape a réussi à rendre l’Église plus « sympathique », selon le terme de Bernard Lecompte.

Le reste à lire ici via @olivcim.

Ce que font réseaux sociaux à l’info

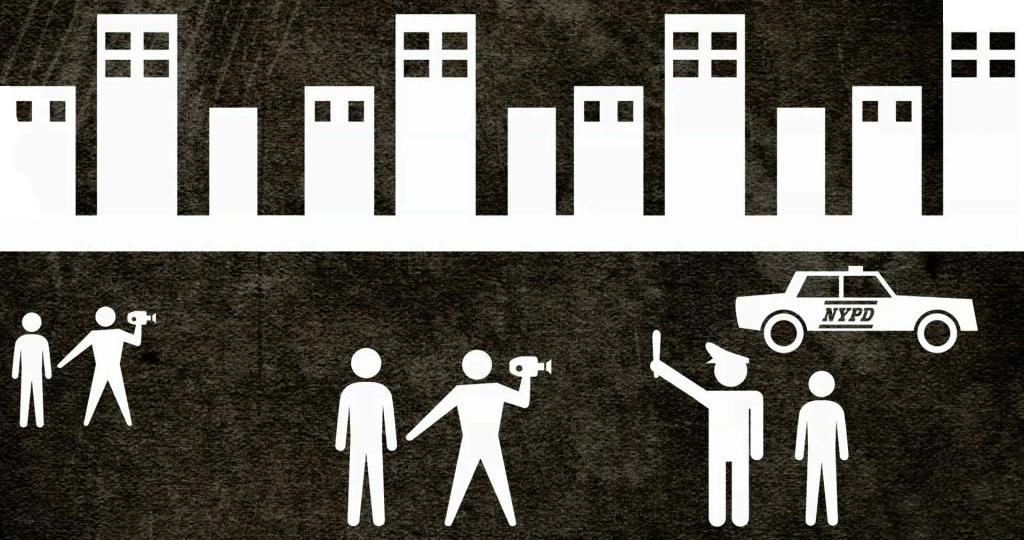

Ce que les #réseauxsociaux font à la production de l’#information : viralité, manipulation, vérification ?

Le développement d’Internet et des réseaux sociaux a permis à de plus de plus d’internautes d’avoir les mêmes outils de travail que les journalistes. Les nouveaux médias brouillent ainsi de plus en plus les frontières entre le journaliste et l’internaute, l’un se prêtant au jeu des blogs, l’autre devenant un journaliste citoyen. Avec la viralité des réseaux sociaux, on craint la propagation d’une information fausse et, ou manipulée. Jérôme Deiss développe trois domaines dans lesquels les nouveaux médias, en la présence des réseaux sociaux, peuvent influencer la production de l’information : « Twitter le canal de la viralité », « La manipulation photographique » et « La manipulation vidéo ». Pour Twitter, Jérôme Deiss évoque l’exemple de David Eun. Alors qu’il vient d’être victime crash d’un avion de l’Asiana Airlines, le 6 juillet 2013, il partage une photo de l’appareil sur Internet. La photographie est retweetée 31 648 fois et reçoit 35 000 réponses. Victime du crash et premier témoin, la photo de David Eun est reprise dans de nombreux médias. En ce qui concerne la manipulation photographique, la suite est à lire sur le blog.

Le reste à lire ici.

BFM

#MEDIAS La production de l’information par #BFMTV.

BFM TV c’est 1/3 d’actualité factuelle (31% du temps d’antenne), 1/3 d’actualité décryptée (34%) et 1/3 de publicité (25%). Comme toutes les chaînes d’information en continu, BFM TV se targue d’être une chaîne qui délivre l’information brute. Une beau discours qui séduit une bonne partie des français, qui ont une relation traditionnelle défiante envers les médias et les journalistes. C’est en tous cas ce que démontrent les enquêtes que mène, depuis des années le journal La Croix, sur cette question. Pourtant, selon Michaël Pichat, la « chaîne toute info » livrerait une vision beaucoup moins factuelle et beaucoup moins neutre des informations qu’elle le laisse penser.

Par exemple quand BFM TV traite d’un sujet, elle a tendance à adopter l’angle le plus émotionnel, celui qui suscitera le plus de réactions : le choc, le stress, la peur. Il y a une logique de « catastrophisation » et de « maximilisation du négatif ». La chaîne noircit et dramatise volontairement le tableau pour donner aux téléspectateurs l’impression qu’il se passe quelque-chose de grave et qu’il faut rester sur la chaîne pour connaître la suite.

Michaël Pichat dénonce également la présence permanente d’un envoyé spécial, laisse entendre que la chaîne aurait accès aux dernières informations. Ce qui n’est pas toujours le cas, comme le montre très bien cet exemple de Médias le Mag (6min30). Dans cet extrait la journaliste travaille pour iTélé mais les chaînes d’information en continue travaillent toutes sur le même modèle. Une bonne partie des dernières news viendrait en réalité du siège de la chaîne. En définitive, la chaîne ne formate pas moins ses téléspectateurs que n’importe quel autre média.

Le reste à lire ici.

140 journos

#Turquie lutter contre la #corruption des #médias en pratiquant le journalisme citoyen @140journos.

Depuis que la Turquie est dirigée par Recep Tayyip Erdogan, ses médias sont beaucoup moins libres qu’avant. Lorsque, en juin 2013, des manifestations ont eu lieu autour de la place Taksim, aucune chaîne de télévision n’est allée couvrir l’évènement. Finalement, c’est la couverture par les médias étrangers qui a poussé les médias turcs au pied du mur. Et les a forcés, sous la pression sociale de leur profession, à parler eux aussi de cette actualité.

Si les médias étrangers ont été informés de ces manifestations, c’est grâce aux réseaux sociaux, et en particulier à “140 journos”. Ce collectif s’est formé il y a quelque temps pour contrecarrer l’assujettissement des médias au pouvoir en place, en faisant du journalisme citoyen.

Une fois de plus, c’est l’histoire du journalisme qui s’extirpe des bras harnachés au pouvoir des médias traditionnels pour aller recouvrer sa liberté sur Internet et les réseaux sociaux. En 2012, un journaliste réalise un reportage sur un bombardement qui a fait une trentaine de morts mais aucun média ne veut endosser sa publication. Il finit par publier son reportage sur Twitter et Instagram. Pour quelques citoyens c’est le déclic. Un collectif décide de créer un compte Twitter “140 journos” pour parler de tout ce qui n’est pas, ou trop peu, traité par les médias traditionnels. Ils prennent comme slogan “The revolution will not be televised, it will be tweeted.”, en écho à une chanson de Gil Scott-Heron.

Aujourd’hui, le collectif fonctionne toujours et il ne compte toujours pas de journalistes, mais des centaines de lycéens, d’étudiants, d’avocats, d’artistes, d’activistes, et d’hommes et de femmes de tous horizons. C’est près de 300 contributeurs réguliers à l’année qui gravitent autour d’une dizaine de rédacteurs.

Tant et si bien que “140 journos” est devenu un véritable objet d’étude pour les universitaires. Dernièrement ils ont été invités par les prestigieuses universités américaines Princeton et Harvard. Pour un média qui n’est pas composé de diplômés d’écoles de journalisme, et n’est pas institutionnalisé dans son pays, c’est une bonne preuve de la reconnaissance de ses pairs, et c’est déjà beaucoup.

Le reste à lire ici.

Rétrospective FB

#Rétrospective #Facebook 2014 ou la pitoyable obsession de la communication algorithmique

Cette année encore, la traditionnelle rétrospective de Facebook est venue se poser sur notre timeline, au lendemain de la Saint-Sylvestre. Le réseau social nous propose de commander aux millions de petits bots de faire le tour l’année que nous venons de passer, telle que nous l’avons exposée sur Facebook et telle qu’elle a été reçue par le réseau social, afin de nous donner un petit récapitulatif. Loin de trouver cela amusant, les internautes ont plutôt l’impression d’être infantilisés par l’entreprise de Mark Zuckerberg. Comme si le fait de fréquenter quotidiennement des écrans avait lobotomisé leur cerveau et réduit à néant toute capacité de mémoire allant plus loin que notre dernier like.

Mais si le problème restait du domaine de l’inconfort ou de l’agacement chez les internautes, il s’est couvert d’une ampleur toute particulière et beaucoup plus grave en ce passage à l’année 2015. La rétrospective 2014, “Year in Review” en anglais, de l’Américain Eric Meyer a en effet fait affiché la photo d’une splendide petite fille, la même que la Mort était venue faucher quelques mois plus tôt avec son ami le cancer, et dont M. Meyer n’était autre que le papa.

À cela on aurait pu répondre : il ne faut pas tenter le diable. Mais ce n’est pas qu’Eric Meyer a fait. Il n’a pas cherché à revisiter l’une des pires années de sa vie, si ce n’est la pire. C’est l’algorithme lui-même qui, dans toute son ingénuité, a placé la photo de son enfant en aperçu de ce à quoi ressemblerait sa rétrospective 2014 s’il cliquait dessus. C’est la bonne vieille technique de l’échantillon. Malheureusement pour M. Meyer, de toutes les données personnelles que Facebook a collecté sur lui au cours de ces dernières années, sur sa vie, sur ses habitudes, sur ses goûts… pour pouvoir les revendre à des annonceurs ; il semble que les algorithmes n’aient pas calculé le fait que sa petite fille lui ai été arraché. Un détail.

Le reste à lire ici.

Global Shakespeare

Global #Shakespeare : comment le dramaturge anglais est devenu un auteur mondialisé et numérique.

Non, le numérique ne signe pas la mort du livre. Non, Internet n’a pas tué la littérature. Encore moins le théâtre. Bienvenue dans l’ère du Shakespeare 2.0.

Shakespeare est traditionnellement connu comme l’un des auteurs les plus élitistes de la langue anglaise. Par conséquent, et c’est le revers de la médaille de tout grand auteur, il est aussi vu comme un auteur difficile et peu accessible. Et ce, parfois même sans avoir ouvert une seule de ses pièces.

Pourtant depuis quelques temps, le grand auteur est de plus en plus lu et en ce sens on pourrait dire, est de plus en plus démocratisé. Mille excuses à tous les professeurs qui aimeraient voir en cela le fruit de leur dur labeur. Tout ceci n’est dû qu’à Internet. C’est l’expérience d’un Internet vecteur de mondialisation de la connaissance et de ludification de celle-ci. Francesca Marini, responsable du Stratford Shakespeare Festival, au Canada, avait raison, “Internet ne va pas concurrencer le théâtre.” Il le nourrit.

Au jour d’aujourd’hui, toute l’oeuvre de Shakespeare est disponible gratuitement en ligne. Entre Google Books, The Complete Work of Shakespeare du MIT, PlayShakespeare et Project Gutenberg, ce ne sont pas les sites qui manquent. Quant aux nouveaux écrans, l’auteur de l’article, Frédéric Martel, spécialiste des industries créatives qui anime sur France Culture le magazine hebdomadaire Soft Power, affirme avoir comptabilisé 441 applications sur Shakespeare pour iPhone, 197 pour iPad, 124 pour Blackberry et une centaine pour Android.

Enfin, comment ne pas terminer ce petit papier sans évoquer la fabuleuse histoire d’Edd Joseph. En mars 2014, ce Britannique réalise une transaction de particulier à particulier sur Internet, pour l’achat d’une Playstation. L’argent envoyé, il attend son précieux sésame qui ne viendra jamais. Si ce genre d’arnaque en ligne est extrêmement répandu, au point d’être référencé fraude 419 ou scam 419, c’est la vengeance d’Edd qui l’est moins. Il a trouvé un moyen d’envoyer la totalité des oeuvres de Shakespeare, et tout ceci par SMS de 160 caractères chacun.

Le reste à lire ici via #fredericmartel

Marie Mougin

@mellemgn