Dell, professionnel du Hackintosh

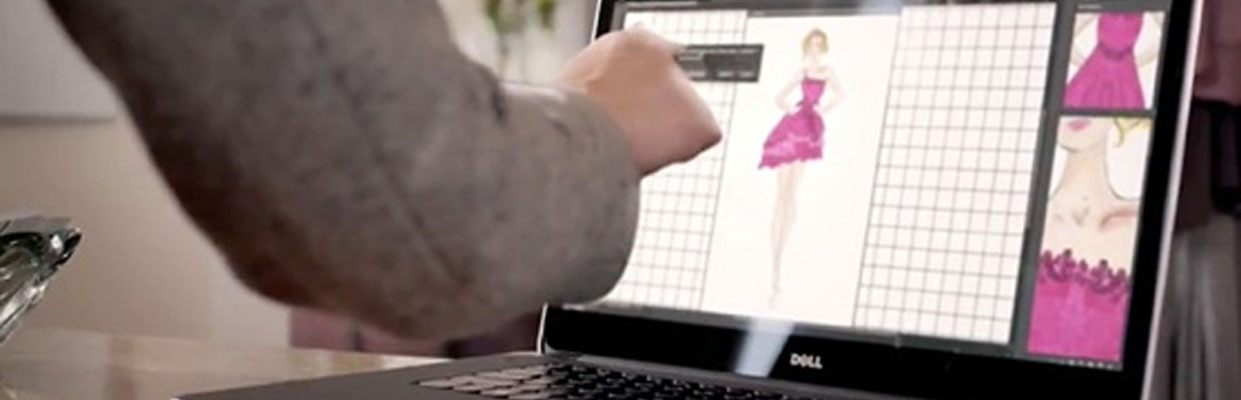

Il semble que Dell ait réussi un prodige à la fois informatique mais aussi légal : faire tourner son nouvel ordinateur portable, le XPS 15 sur Mac et sur PC. Tout du moins c’est ce que semble promettre la vidéo publicitaire qui présente une couturière en train de retoucher ses modèles sur son fabuleux ordinateur Dell passant, sans problème, d’un système d’exploitation à l’autre en effleurant l’écran. En outre, le design de l’ordinateur est très proche de celui d’un MacBook Air, ce qui renforce la possible confusion d’utilisation des logiciels.

L’erreur en a fait sourire plus d’un puisqu’Apple est connu pour protéger ses logiciels légalement en les autorisant seulement à être utilisés sur ses machines. De plus, la réalisation d’un Hackintosh (faire fonctionner OS X sur un PC) est une manipulation compliquée qui nécessite des connaissances très techniques et pointues dans le domaine informatique. Il parait amusant d’envisager la jeune et jolie couturière de la publicité être une geek professionnelle capable de créer un logiciel qui regrouperait Mac et Windows.

Une communication interne défaillante

Comment est-il alors possible qu’une telle erreur apparaisse dans la publicité Dell ? Il semble probable que la faute n’ait pas été commise lors du tournage mais seulement après. En effet, lors du tournage de la publicité, l’écran était probablement vierge afin d’éviter les reflets sur la vidéo. Il s’agit du travail d’un créatif qui, chargé de s’adapter aux mouvements des doigts de l’actrice, a recréé un enchaînement logique entre un logiciel de couture et l’interface Windows 8. L’enchainement des plans paraissant plausible, aucun des créatifs n’a fait attention à ce problème d’incrustation de Mac visible grâce à la barre de fonction et aux boutons qui s’apparentent à ceux de l’interface des Mac. Il semblerait que l’équipe publicitaire ait focalisé le message sur le design des produits et la modernité de l’entreprise. De manière originale, elle met en exergue, dans une publicité pour un ordinateur très performant et novateur, une femme créative au travail rappelant le programme de Dell « Initiative Women Powering Business ». Simplement, en oubliant de prendre en compte les contraintes propres au produit même, leur publicité apparait comme risible.

Ceci pose le problème de la segmentation des services dans les grandes entreprises. Un manque de communication entre les différents pôles de compétences est l’une des causes de cette bourde. Il n’est sans doute pas venu à l’idée aux concepteurs de la publicité de faire réviser la vidéo promotionnelle par un ingénieur ou un informaticien qui aurait pu leur signaler l’incident et aurait épargné à Dell un « bad buzz » relativement ridicule et des dépenses publicitaires inutiles. Surtout quand le groupe ne se porte pas bien et qu’il prévoit un programme de restructuration et de licenciements.

Le mutisme : une réponse insuffisante

Enfin la dernière erreur de communication de Dell aura été le déni. En effet, un mois après la publication de la réclame, celle-ci a été tout bonnement enlevée et aucun communiqué de presse ou article concernant leur malentendu n’a été rédigé. Lorsque les dirigeants sont interrogés, ceux-ci éludent les questions ou répondent « ne pas être aussi familier avec OS X » sans pour autant assumer pleinement leur malheureuse campagne, ce qui alimente les railleries sur le Net et leur mauvaise image.

La mauvaise communication passe pour être monnaie courante chez Dell ; annonçant, il y a quelques jours, au Register son programme de restructuration et de licenciements, l’entreprise a manifesté un refus de donner le chiffre exact du nombre d’employés concernés au journal. Celui-ci s’est empressé de fouiller et a divulgué une suppression de 15.000 emplois entachant ainsi l’image de l’établissement.

Limiter, dans une juste mesure, les informations pour gérer sa communication est une bonne idée. N’en donner aucune présente la firme sous un mauvais jour en lui conférant un aspect dissimulateur. « Trop d’infos tue l’info » mais « aucune info tue l’image ».

Caroline Dusanter

Sources :

Macworld.fr

Iphoneaddict.fr

Pompomcomedy.fr

Crédit photo : Iphoneaddict