Jacques a dit : « Brand Youself !! »

La notion de « Personal Branding » est introduite en 1997 par Tom Peters, un spécialiste américain du management. Il s’agit d’appliquer des méthodes de communication et de marketing non plus à un produit mais à soi-même.

L’exemple le plus connu et fameux est sûrement celui d’Alain Affelou qui capitalise son nom pour vendre ses produits. Dans les années 1980, Affelou casse les codes de la communication en se mettant en scène dans la saga publicitaire : « il est fou Affelou, il est fou !»

Le personal branding : une norme du XXIème siècle ?

Attention, n’oublions pas que le « personal branding » est vieux comme le monde. Repensez donc aux rois qui travaillaient leur image avec leur peintre.

Aujourd’hui, les hommes politiques ont un tas d’experts en communication à leur disposition, on parle de « marketing politique », les entreprises ont toutes un service de communication, de marque employeur, etc…

Mais le Personal Branding n’est plus seulement réservé à une petite partie de professionnels : avec l’arrivée du web 2.0 (les blogs, les pages persos et bien sûr les réseaux sociaux) tout le monde peut « développer sa marque personnelle ».

Le « Personal Branding » est très proche de l’e-réputation car il s‘agit de gérer son image, son nom sur la toile. Qui n’a jamais réfléchi à la manière dont il allait formuler un statut, ou à quelle photo de profil choisir ?

Le web 2.O : outil extraordinaire ou nid à catastrophes ?

L’instantanéité d’Internet semble merveilleuse car elle permet une réactivité phénoménale, un impact très important, une visibilité et un partage de contenus très rapide. Mais à la moindre faute d’orthographe, photo inappropriée ou contenu douteux, c’est la catastrophe.

Il faut donc une maîtrise parfaite : on doit y être actif et réactif. Ainsi, on remarque que le double usage des réseaux sociaux s’est multiplié : un usage récréatif et un usage professionnel. Donc, il y a bien ici une stratégie de gestion de son nom et de son image.

Certains twittent de manière anonyme et possèdent un compte LinkedIn très complet. L’un n’empêche pas l’autre.

Ainsi « l’individu 2.0 » s’organise autour d’une double vie : la virtuelle et la réelle. Pour cela, rien n’est acquis. Cet individu est en perpétuel apprentissage du « comment communiquer » dans un monde immédiat qui ne pardonne rien.

On apprend tous de nos erreurs.

Où en est le Personal Branding aujourd’hui ?

Aujourd’hui, exister numériquement devient une norme. En effet, qui ne vous dit pas que vous vous tirez une balle dans le pied en n’ayant pas de compte Viadeo ou LinkedIn ?

Pour être plus fort, il faut des soutiens d’experts, donc se constituer un réseau. C’est bien lui qui permet d’exister numériquement et cela les réseaux sociaux l’ont bien compris. Rappelez vous de la campagne « BrandYou » lancée par LinkedIn en 2010. Un groupe avait été créé pour échanger avec des experts et un jeu ludique permettait d’évaluer votre attractivité sur le réseau.

La devise : « Understand how to brand yourself ».

Effectivement, savoir gérer son image et son nom sur la toile, mettre en avant ses compétences, expertises et expériences est devenu un passage presque obligé pour les étudiants en recherche d’emplois ou de stages par exemple.

Tout le monde doit avoir LinkedIn/ Viadeo, Facebook, Twitter, Google +… Pourquoi ? Pensez aux recruteurs qui n’ont plus du tout de CV papier entre les mains car tout se fait sur la toile : ils ne sont pas si marginaux !

Le problème du Personal Branding chez les jeunes est le suivant : comment se distinguer si l’on fait tous pareil et qu’on est tous sur les mêmes réseaux ?

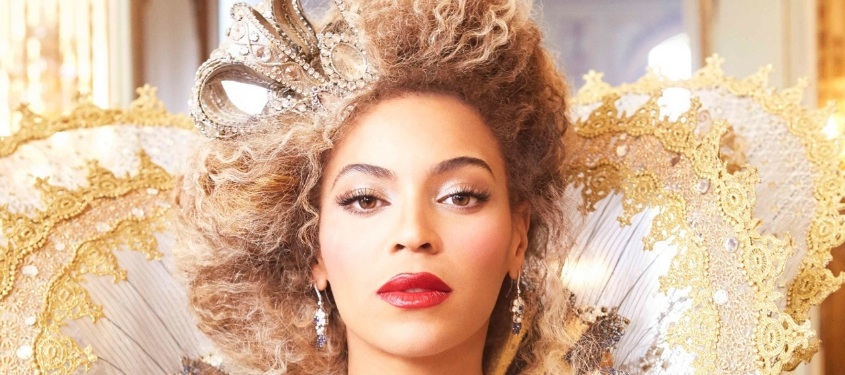

Si le Personal Branding est partout, il faut « sortir du lot », être original :

En voici un exemple parmi tant d’autres :

N’oubliez pas chers Curieux, Internet c’est la visibilité à portée de clic. Alors soyez créatifs et intelligents dans l’usage de votre image et de votre nom sur la toile.

Sophie Cleret

Sources :

Commentcamarche.net

LesEchos.fr

Crédits photos :

36creative.com

20 Minutes

Makemelaugh.com