J.K Rowling, ou le syndrome Romain Gary

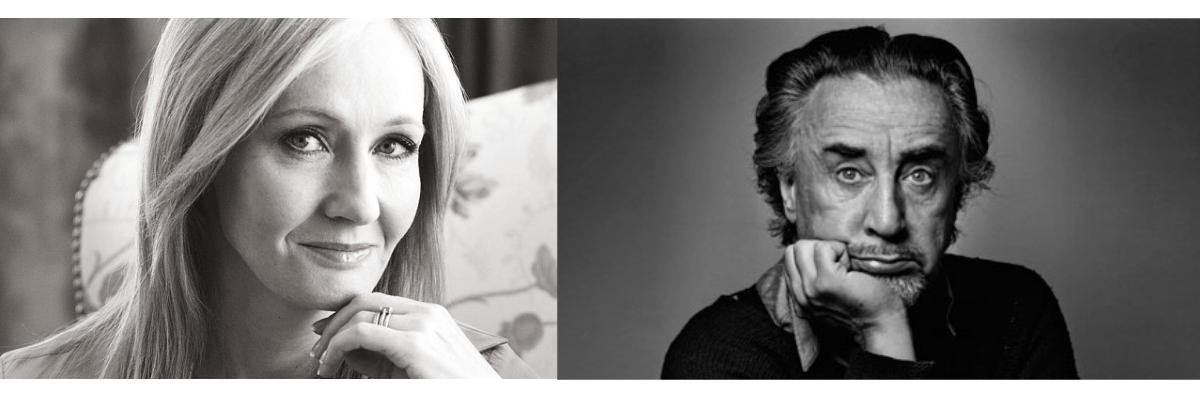

Au printemps dernier, le livre The Cuckoo’s Calling, ou L’Appel du Coucou, du soi-disant Robert Galbraith paraissait en Grande-Bretagne et n’obtenait pas un grand retentissement. Bien que salué par quelques critiques, le roman n’engendre guère un enthousiasme intarissable, ne cumulant ainsi que 1500 ventes.

Or, quelle n’est pas la surprise générale des médias et lecteurs (potentiels) de découvrir, via un simple post Twitter, le pot aux roses : le dénommé Galbraith n’est tout autre que Maman Harry Potter. Ben ça alors ! Joli tour de magie ?

Pourquoi tous ces mystères ? R n’assumerait-elle plus son succès, ou cherchait-elle un moyen de communication pour le moins extra-ordinaire ? Et que nous dit ce phénomène, à une échelle bien plus large, de la littérature aujourd’hui ?

Beauté de l’écriture ou peur de l’étiquette ?

Rowling cherchait-elle un point de vue impartial sur son écriture afin de revenir aux débuts du lancement d’Harry Potter – pour lequel elle s’était longuement battu, ou bien dans le but de se relever du malheureux échec de son dernier livre, Une Place à Prendre ?

Changer de nom permettait à l’œuvre d’être appréciée pour ce qu’elle était, et de ne pas être propulsée en tête des ventes par le simple usage de sa signature. L’aura d’un écrivain – que l’on peut ici qualifier de star internationale, incontestablement, – influe considérablement sur son chiffre de vente. Sinon, quelle raison y’aurait-il à ce que les mêmes personnalités se retrouvent sans cesse dans les Hits de toutes les librairies ? Et ce bien malheureusement.

Mais, paradoxalement, peut-être est-ce également pour fuir les mauvais côtés de « l’étiquette » que Rowling a pris la peine d’arracher celle qu’elle arborait jusqu’alors. Car son passé Voldemorien, bien qu’ayant séduit une majorité du public mondial, ne l’a pas pour autant aidée à obtenir les faveurs des critiques. Bien au contraire. Aussi, le nom d’un auteur nous influence-t-il sur la perception même de son œuvre. Un immense héritage culturel pèse sans cesse sur notre lecture, et/ou l’élève.

Dans son livre Et si les œuvres changeaient d’auteur, Pierre Bayard démontre bien le changement de perspective de l’étude d’une œuvre selon l’auteur qui la réalise. Il prend notamment l’exemple de Dom Juan : si Corneille avait écrit la pièce, l’on pourrait relever dans cette dernière la présence fondamentale d’une multitude de dilemmes, d’importance chez le dramaturge mais peu pertinente dans un cadre moliérien.

Quoiqu’on en dise, un nom influe toujours sur une perception, et construit des a priori sur un sujet considéré.

Coup de Comm’ ou projet artistique ?

Il est évident que l’on pense d’emblée ici à une stratégie communicationnelle. En effet, c’est un tweet à l’origine suspecte qui a averti le Sunday Times du subterfuge, propulsant, sans surprise, le livre de la 5076e place à la 1e place des ventes d’Amazon en une journée. Nous ne pouvons que saluer un énorme coup de pub qui n’a engendré aucun coût. Tous les médias parlent désormais du livre, gratuitement. Et comme le précise bien Julien Gracq dans La Littérature à l’estomac, une fois que la critique installe un auteur dans le doux cocon du succès, il est difficile de l’en déloger.

Pourtant, Rowling demeure multimillionnaire, et la recherche d’un profit financier de sa part semble peu probable. Peut-être pourrait-on penser, à la limite, au désir ardent d’une remontée en haut de l’affiche, maintenant que la fièvre Harry Potter paraît bel et bien révolue.

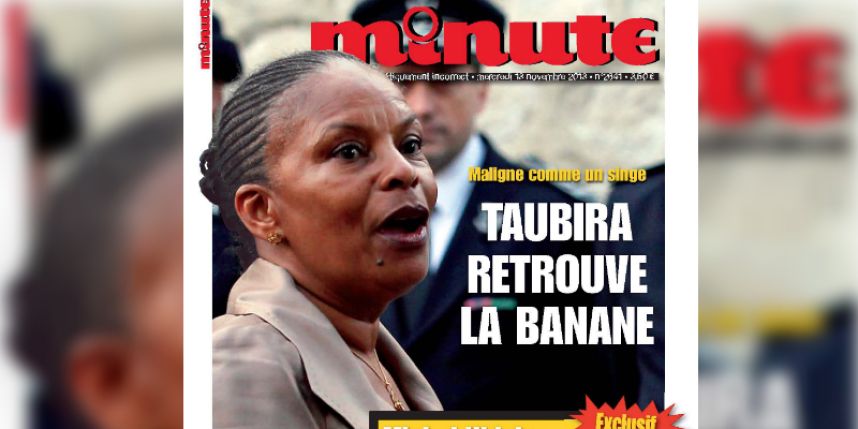

Ce phénomène ne peut que nous rappeler l’emprunt par Romain Gary du pseudonyme Emile Ajar, il y a de cela des dizaines d’années ; mystère révélé dans la lettre de suicide de l’auteur. Mais il s’agissait là de retrouver une liberté d’expression que la conservation de son identité, des plus populaires, ne permettait plus. Gary voulait, semble-t-il, adopter un regard nouveau, un style ne répondant pas nécessairement au précédent, et aborder des thématiques délicates et polémiques. La Vie devant soi, par exemple, dénonçait tout à la fois la ghettoïsation des immigrés en France, le rejet des prostituées, ou encore l’interdiction de l’euthanasie.

Or, JK Rowling conserve, dans The Cuckoo’s Calling, un univers assez similaire aux précédents. Elle reste très loin de la dénonciation politique, ou de la réflexion sociale et idéologique, comme l’effectua sublimement Gary. Ce qui nous montre, quelque part, l’immense distance entre l’emprunt d’un faux nom au regard d’un projet littéraire d’un côté – création d’une œuvre – et le faussement d’une identité ayant, très probablement, un rapport avec le monde de la communication – création d’un livre, dans le sens commercial du terme.

Cet évènement ne manque pas de nous dire quelque chose de grandement inquiétant sur la littérature aujourd’hui. La dictature du nom semble bel et bien installée, incitant à la réflexion communicationnelle plus qu’à la qualité de l’écriture.

« Je me suis bien amusé, au revoir et merci. »

Romain Gary

Chloé Letourneur

Sources :

Firstpost.business

The Sunday Times

L’Express

Crédits photos :

Image de Une : JK Rowling et Romain Gary (t-as-vu-ma-plume.over-blog.com)

Image 2 : Hypable.com

Image 3 : OneMinuteNews