Vivez heureux, vivez hasardeux

Tout est prévu : le clic, la recherche, tout se trouve, ce que vous voulez vous l’avez, et si vous n’en avez pas les moyens, l’on peut toujours vous le prêter. Toutes les avancées technologiques se sont fixées l’objectif d’accroître le contrôle qu’ont les hommes sur leur vie – voiture, téléphone portable et Internet en sont quelques exemples. Marshall McLuhan nous l’a montré, les nouveaux médias ne sont que des extensions du corps humain. Alors, dans une époque où les moyens d’action de l’homme se sont sans cesse accrus, comment surprendre un homme qui contrôle tous ses choix de A à Z ?

Le « random », une forte chance de succès

Le « random » en anglais, à la base des jeux de hasard, ennemi de la science et des religions, il reste un objet fascinant pour l’homme ; mais pourquoi le hasard ?

Le hasard vient fournir ce qu’aucune des inventions technologiques n’a pu produire, ce frisson de l’inconnu. Plusieurs moyens de communication ont intégré l’aléatoire dans leur fonctionnement. On peut citer entre autres des sites comme Bazookam, Chatroulette, ou encore Stumble Upon. Ces sites connaissent un véritable succès car ils proposent une aventure numérique. Stumble Upon vous fait voyager d’une page internet à une autre selon vos goûts de manière aléatoire. Ce site a été racheté par eBay pour 75 millions d’euros, il compte en 2013 30 millions d’inscrits. Enfin, la fonction aléatoire d’Apple pour la musique est la fonction la plus utilisée. Elle permet de vous surprendre même si vous connaissez tous les morceaux de votre iPod. L’aléatoire a réussi à fournir ce que nombre d’inventions ne peuvent fournir : de la surprise.

Reddit, propose sur sa page d’accueil des sujets aléatoires, où des débats entre personnes quasi anonymes ont lieu. La force de ce site réside dans la possibilité de sortir de son paradigme quotidien. L’anonymat et l’aléatoire permettant une liberté d’expression, une liberté de surprise quasi infinie. Car le « random », par son caractère fugace, permet une plus grande spontanéité, une plus grande liberté d’expression. Il ne s’agit plus de défendre son opinion diplomatiquement avec un ami, un membre de votre famille, mais plutôt de dire tout ce que vous pensez, sans concession, à un parfait étranger.

L’aléatoire ne doit plus être considéré uniquement comme le « bruit » par les sciences de l’information et de la communication. Il porte un véritable sens, vouloir l’aléatoire c’est vouloir quelque chose. Le hasard a un sens. Réduire l’aléatoire à l’inefficacité, à l’inutile ou au contingent est une erreur. Le « random », c’est l’errance, l’inconnu, l’aventure certes, mais qui mène à la découverte du trésor caché. Intégrer l’aléatoire à la communication, c’est intégrer le bonheur du jeu et de la surprise. De plus, le hasard a toujours été source de fascination pour l’homme – les religions et les sciences n’ont eu de cesse de vouloir l’expliquer. Le consommateur essaiera de faire de même. Ainsi, la musique aléatoire de son iPod viendra expliquer l’humeur de celui qui écoute le morceau. Faire vivre l’aléatoire à un public de consommateurs c’est faire vivre une expérience produit introspective. Celle de l’inédit continuel, et de la découverte de l’autre et de soi. Apple a parfaitement réussi cela avec l’iPod.

Pour une réhabilitation du « random » contre l’hyper ciblage du consommateur

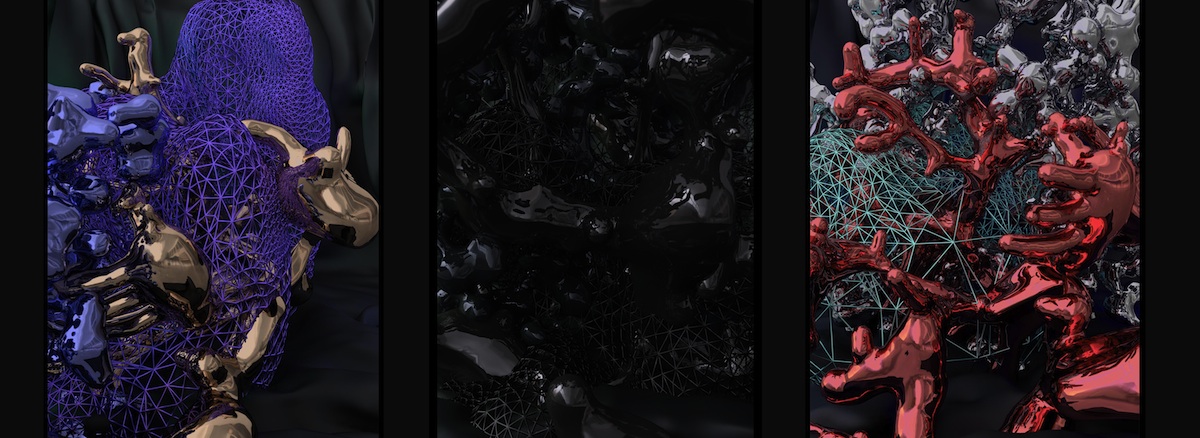

Le « random » a déjà acquis sa place dans l’art. L’art génératif est par exemple un art numérique qui se base sur des algorithmes pour concevoir des œuvres d’art qui se génèrent elles-mêmes. André Breton avait initié le mouvement du dessin automatique, qui avait pour but de révéler le subconscient. Il s’agissait de laisser sa main guider le dessin. Il publia en 1933 Le message automatique, livre qui venait expliquer son approche artistique. Aujourd’hui la démarche est la même, hormis qu’elle passe par l’intermédiaire de l’ordinateur. L’objectif est le même : expliquer l’homme et son subconscient à travers le hasard. On peut observer ci-dessus (cf. Bannière) 3 créations aléatoires dans le « Brute Force Method » d’Andreas Nicolas Fischer.

A quoi bon toujours plus cibler, à quoi bon conforter les utilisateurs dans une routine intellectuelle ? Les vidéos YouTube proposées à droite de la fenêtre de navigation ne sont que des suggestions affinées par des centaines de recherche. Le charme, la surprise, voilà ce que peut proposer le « random » face à la routine de l’hyper choix sur internet.

De l’aléatoire naît la surprise et de la surprise la curiosité, meilleur levier de la connaissance. Après tout, le bonheur d’une bibliothèque réside surtout dans l’errance et la découverte de l’inconnu, et c’est ainsi que l’on progresse, lorsque l’on sort de son paradigme quotidien. Wikipédia a compris le potentiel du « random » en intégrant une fonction « aléatoire » qui nous transporte d’une page Wikipédia à une autre. L’aléatoire a un rôle à jouer dans les processus d’apprentissage.

Enfin, comment envisager la vente sur internet sans utiliser l’aléatoire, pourquoi essayer de vendre ce que le consommateur connaît déjà ? Ce qu’il tape dans la barre de recherche sur Amazon ou eBay, les articles similaires qui lui sont proposés, tout lui est connu d’avance. Il sait déjà s’il en a besoin, s’il veut l’acheter. Alors que proposer, des articles dont il ignore l’existence, est le meilleur moyen de créer le désir et donc la vente.

Dans une ère de l’hyper choix, il est bon de délester l’individu d’une routine quotidienne dont il est lui même l’acteur. Libre à nous de refaire d’Internet une mer sur la laquelle surfer et non une autoroute balisée.

Arnaud Faure

Sources :

The Guardian

The Time Science & Space

Distilled

Crédits photos :

3 tableaux d’Andreas Nicolas Fischer Brute Force Method

Distilled