Jacques a dit : Scriptez le réel !

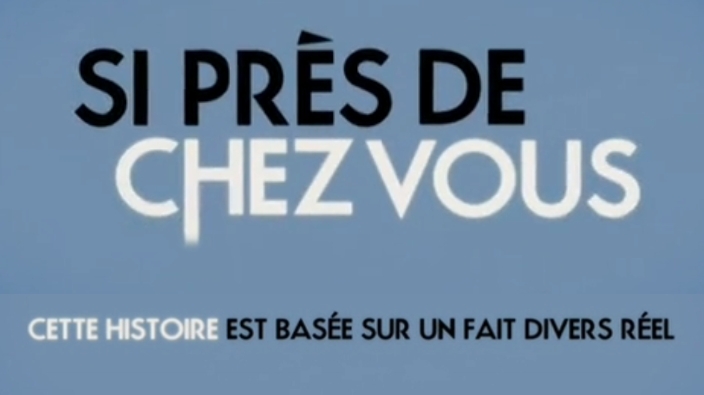

À la fin du mois d’octobre dernier, Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, s’en prenait à la scripted reality expliquant que ce nouveau type de programme, de qualité médiocre selon elle, n’avait pas sa place sur le service public. La ministre s’est effectivement exprimée sur les ondes de France Inter au sujet de France Télévisions et de ses obligations envers l’audiovisuel français. Elle signait le 28 Octobre une tribune dans Libération intitulée Notre politique culturelle dans laquelle elle rappelle l’une des promesses de la télévision publique : une réelle qualité de programme. Promesse qui, d’après elle, serait compromise par l’arrivée en septembre de programmes tels que « le jour où tout a basculé » (France 2) ou « si près de chez vous » (France 3), des fictions à bas prix qui permettraient aux chaînes de remplir les quotas de création imposés. Le SPI (Syndicat des Producteurs Indépendants), faisant une comparaison habile avec la presse populaire, parle d’un format tabloïd (de type journaux à scandale ou presse people).

Si ces programmes déplaisent à beaucoup, ils se multiplient tout de même dans le PAF avec des déclinaisons sur le service public aussi bien que sur les chaînes privées. L’occasion pour FastNCurious de revenir sur ce nouveau genre télévisuel dont le nom, déjà de l’ordre de l’oxymore, révèle la subtilité.

La scripted reality c’est quoi ?

Comme son nom l’indique la réalité scénarisée emprunte à la fois aux codes de la téléréalité et de la fiction, qui se base sur le scénario. On savait la téléréalité en partie scénarisée, mais ici, le procédé est pleinement assumé. Le concept est né en Allemagne dans les années 1980, on parle alors de Soap-doku. La résonance du terme soap permet effectivement de se faire une première impression sur la qualité du programme. En France, c’est Julien Courbet qui est le premier à exploiter ce type de format. Sa société de production (La Conceptoria) utilise les faits divers comme la base d’élaboration de scénarios courts et simples qui vont être réalisés à la manière d’un documentaire en favorisant tension, émotion et empathie.

L’exploitation du fait divers

Ce n’est probablement pas un hasard si le présentateur est le premier à lancer ces réalités-fictions sur le marché de l’audiovisuel. Le point commun entre « Sans aucun doute » et « Les sept péchés capitaux » – deux émissions qui ont aidé à sa popularité – saute aux yeux : le fait divers.

Le thème principal de ces premières émissions était d’aider les familles en difficulté, tout en nous plongeant dans leur quotidien. Avec la scripted reality il n’est plus question d’aide, le fait divers est placé au centre de l’intrigue mais les codes restent les mêmes : l’aspect reportage avec des commentaires ou des interviews des personnages , la voix off , la musique mélodramatique… L’imperfection, le mauvais goût, le kitsch, la France d’en bas qui suscitaient le rire et généraient l’audience sont recréés par le scénario et les comédiens.

L’exploitation de la notoriété

Cette forme, axée sur le fait divers, n’est pas la seule dont s’inspire la scripted reality. NRJ 12, chaîne de la TNT, innove avec « Hollywood Girls ». La formule se présente dans la continuité de la téléréalité première génération (« Secret story », « Loft story », « L’île de la tentation »…). Mais elle rappelle aussi des nouveaux programmes – dans lesquels la chaîne s’est spécialisée – qui réunissent plusieurs anciens candidats les suivant dans la réalisation de leur projet professionnel ou mis en scène dans un nouveau jeu (« Les anges de la télé-réalité », « L’île des vérités »). Dans cette troisième génération, les mêmes visages emblématiques demeurent. L’intrigue principale est inspirée de faits plus ou moins vrais, Une nouvelle vie Californie pour Ayem et Caroline, mais on bascule dans la fiction grâce aux autres personnages et à l’évolution de l’histoire. Là encore : scénarisation et intentions de dialogue, donc improvisation et effets de réalité. L’enjeu n’est plus dans la curiosité suscitée par le fait divers, il vient de la notoriété des « comédiens » et de leurs compétences en tant qu’acteurs.

Un public réceptif

On l’aura compris, dans les deux cas, il n’est pas question de faire de la qualité. C’est d’ailleurs l’un des points qui rapprochent ces deux versions de scripted reality. Les producteurs ne prennent pas de risques. Leurs programmes sont à bas prix et leur succès est anticipé d’abord parce qu’ils reprennent des codes connus et déjà appréciés ; et ensuite parce que ce qui est de l’ordre du commentaire ou de la critique devient aussi l’un des premiers facteurs d’audience. Aussi médiocre qu’il soit, le genre plait et les spectateurs en redemandent.

Le CSA, qui a dû se pencher sur ces créations hybrides le mois dernier pour déterminer leur nature, devrait s’attendre à en voir de nouvelles se développer dans les nouvelles années. Depuis l’arrivée du mot téléréalité à la télévision française, le genre n’a cessé de se décliner et de s’adapter. Et bien souvent, quelles que soient les réactions et jugements du public, l’audience est au rendez-vous.

Esther Pondy

Sources :

http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-d-eric-delvaux-qu-est-ce-que-la-scripted-reality

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/09/24/scripted-reality-aussi-vrai-que-nature_1764087_3246.html

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/676061-scripted-reality-et-tele-publique-pourquoi-filippetti-a-raison-de-s-y-attaquer.html

http://www.franceinter.fr/video-aurelie-filippetti-ministre-de-la-culture-et-de-la-communication