Nés le 28 septembre sur Facebook, les Pigeons, Mouvement de Défense des Entrepreneurs Français, n’ont eu besoin que de quelques jours, de quelques roucoulements médiatiques et de beaucoup de clics pour obtenir du gouvernement qu’il abandonne son projet de taxation de 60,5% des plus-values en cas de revente des parts d’une société. Le mouvement a été rapidement relayé dans la presse et sur le Web. Il a séduit début octobre 42 000 internautes sur Facebook et le hashtag #geonpi est passé en tête des plus utilisés en France sur Twitter, soulignant le succès médiatique de cette fronde 2.0. Une mobilisation rapide ainsi que de bons relais dans la presse (irrémédiablement liés) auront suffi à faire reculer le gouvernement.

La « Saison de la colère » ou la rhétorique légitimante

Malgré ce succès, on peut interroger la stratégie communicationnelle du mouvement, sur laquelle repose son envolée médiatique. Il semble que la rhétorique des pigeons était destinée à légitimer tant la révolte digitale de ses membres que leur rôle économique dans la société française. Cette fronde entrepreneuriale s’est déroulée dans une période de crise économique et sociale au cours de laquelle se sont déjà épanouis plusieurs mouvements sociaux tels Les Indignés. Leurs revendications, ainsi que la défense de leurs intérêts individuels (plus que collectifs…), restent donc solidaires de la tendance de l’époque. La reprise du slogan du mouvement Anonymous dans leur propre slogan, « We are Pigeons », participe également de cette recherche de légitimité, avec la volonté d’être identifiés à un mouvement de contestation.

Le plumage ne fait pas le pigeon

Mais la nature de cette rhétorique conserve une certaine ambivalence : pourquoi s’appeler les Pigeons, un terme qui, contrairement aux Indignés, n’a aucune connotation noble et citoyenne mais est associé à la naïveté et à la bêtise ? Choisir ce nominatif peut être compris comme une volonté de se défaire de toute fierté, que proclament les mouvements contestataires, pour jouer davantage sur l’humour et l’auto-dérision. Cette rhétorique est dans ce sens paradoxale : quand elle dévalorise, elle légitime. Son caractère subversif est très fort ici : la légitimation passe d’habitude par la dévalorisation de l’adversaire plutôt que de soi-même. La dévalorisation, qui aboutit dans ce contexte à une rhétorique de la victimisation, est destinée à légitimer les revendications des pigeons. La Présidente du Medef a évoqué dans un interview à L’Express le « racisme anti-entreprise » (bien qu’il n’y ait jamais eu ni diffamation, ni injure, ni discrimination), on parle dans la presse de « patrons-martyrs », ces entrepreneurs qui payent le coût de la crise économique pour les autres. Dans l’édition du Téléphone sonne consacrée au mouvement des Pigeons sur France Inter, on a pu entendre des termes comme « sanctionner », « fustigés », « condamnés ».

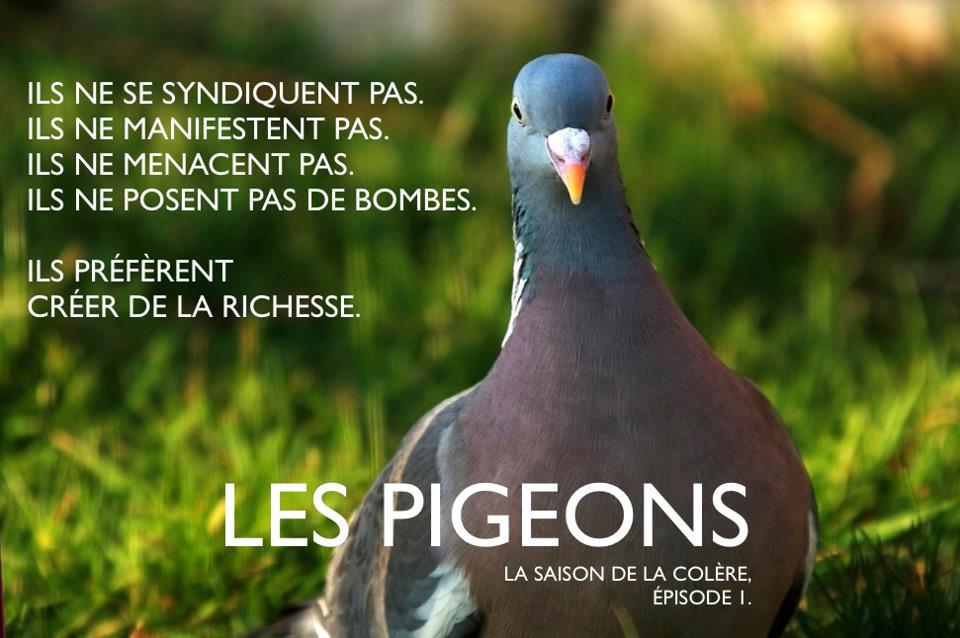

Le slogan « Ils ne se syndiquent pas. Ils ne manifestent pas. Ils ne menacent pas. Ils ne posent pas de bombes. Ils préfèrent créer de la richesse» (notez la belle allitération en « ss » du roucoulement du pigeon) témoigne bien de cette volonté de légitimer à la fois la révolte, dans les quatre premières phrases, et le rôle économique des entrepreneurs, dans une conclusion détachée visuellement et symboliquement des quatre négations. La rhétorique de légitimation devient ainsi un exercice de communication intimement lié à la reconnaissance d’une utilité sociale dans l’espace public. Les entrepreneurs souffrent en effet de la réputation qu’ils ont d’entretenir davantage une vision spéculative qu’une réelle volonté d’entrepreneuriat durable. Avec ce mouvement contestataire, les chefs d’entreprise ont eu l’occasion de démentir ces préjugés pour rappeler leur rôle majeur dans l’innovation et la création d’emplois en France. Les Pigeons se sont également défendus en invoquant la « réalité européenne », qui montre que l’imposition des plus-values en France (34,5% à la fin du quinquennat de Sarkozy) est une des plus élevées d’Europe et du monde (0% en Belgique et en Suisse, 26% en Allemagne, 22% en Angleterre). Jouer la carte européenne alors même que l’Union traverse une crise économique et politique qui remet en cause sa propre existence n’est pas inintéressant : dans ce mouvement fédérateur qu’insuffle l’Union Européenne, la comparaison avec la législation des autres pays membres donne une certaine légitimité aux revendications des Pigeons…ce qui donne en même temps une légitimité à la poursuite de la construction européenne !

En révisant son projet de loi, le gouvernement a reconnu la légitimité des revendications et la contribution à la richesse du pays du corps patronal français. Et quand Pierre Moscovici, Ministre des Finances et du Budget, déclare au JT de 20 heures de France 3 : « Il ne s’agit pas de reculer mais de bouger, quand ça va dans le bon sens et quand une revendication légitime s’exprime il faut l’entendre. C’est ce que nous avons fait. », il proclame et sacralise cette légitimité.

Du plomb dans l’aile

Mais celle ci pose plusieurs problèmes. Il semble étrange de constater que ce mouvement n’a pas été arrangé par les organisations patronales, comme le Medef par exemple. Cet intermédiaire lui aurait sans doute donné plus de légitimité que l’agence de communication digitale YOOPS, qui s’est chargée de la création du site « defensepigeons.org ». Cette forte mobilisation sur les réseaux sociaux qu’a suscitée le mouvement (72 282 internautes sur Facebook aujourd’hui) interroge alors la nature de cet engagement et donc sa légitimité : il semble plus facile de rassembler 72 000 personnes sur Facebook que dans la rue. Certes, Internet et la révolution numérique redonneraient le pouvoir de la démocratie directe aux citoyens internautes. Mais la possibilité d’un débat 2.0 annonce également l’appauvrissement de l’engagement citoyen, qui se réduit à quelques clics. A terme, cette “République des réseaux” serait un progrès quantitatif du débat démocratique mais sûrement pas qualitatif.

Margaux Le Joubioux

Sources :

Site du mouvement des Pigeons

Les entrepreneurs sont-ils à plaindre ? France Inter – Le téléphone sonne

Pourquoi est il si difficile de plumer le capital ? Du grain à moudre – France culture

La République des réseaux de J.Rognetta J.Jammot et F.Tardy.