Jacques a dit qu'il s'était fait prendre, lui aussi…

Eh oui, comme tout un chacun, Jacques a lu et vu pendant des jours les réactions concernant la une de Libération. Jacques s’est indigné ou a souri selon les cas, mais il ne pouvait pas y échapper : la vague médiatique a déferlé tel un cheval au galop, engloutissant pour un temps guerre en Syrie, crise de l’europe et incendie meurtrier à Saint Denis.

Le 10 Septembre, Libération présente en une la photo de Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, paraphée de la fameuse formule « Casse-toi riche con », déformation de la formule « Casse-toi pauvre con » prononcée par l’ancien Président de la République en 2008. A la source, une rumeur selon laquelle Mr Arnault souhaiterait se faire naturaliser belge afin d’échapper à la taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d’euros, mesure prise par l’actuel Président.

Pas d’inquiétude, cet article ne prendra aucune part au débat qui divise politiques et médias sur le bien-fondé de cette une, les réactions des internautes ou la décision finale de Mr Arnault. L’intérêt est ailleurs, car en réponse à la décision du Président de LVMH d’attaquer le quotidien en justice, Libération a répondu par une autre une le lendemain, bien plus intéressante d’un point de vue sémiotique.

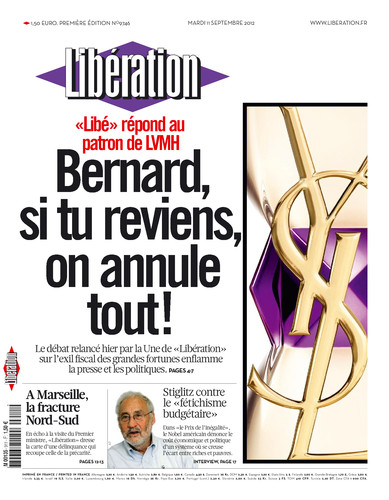

Au premier abord, rien d’étrange sur cette première page : une accroche polémique (qui reprend une fois encore une phrase de l’ex Président de la République), une photo en couleurs reprenant le sigle d’une grande marque de luxe, le logo habituel… Violet ?

Eh oui, violet. Le fameux logo rouge, identitaire du journal, ne se retrouve que sur la tranche comme pour dire « oui, c’est bien le bon journal, vous ne vous êtes pas trompé ». Interloqué, le lecteur saisit alors la première page, la tourne et que voit-il? Un procédé typique des journaux gratuits tels 20 Minutes ou Direct Matin, qui consiste à utiliser la première page comme support publicitaire de choix pour les annonceurs pour ne mettre la « vraie » une qu’en page 3. Typique de certains journaux, bien moins typique de Libération ! Même si le quotidien nous a habitué à des premières pages recherchées qui font partie de ses marques identitaires.

Ce système a permis plusieurs résultats positifs pour le quotidien. Il a d’abord attiré le regard sur le journal par le biais de la couleur du logo (reprenant la couleur du diamant qui surmonte la bague sur la photo), piquant la curiosité des lecteurs non initiés aussi bien que des abonnés. Cette couleur reste d’ailleurs la dominante dans les quatre pages publicitaires qui composent cette « fausse une », tandis que le rouge reprend sa place à partir de la « vraie une », en troisième page.

Voici donc un deuxième effet positif, car la « fausse une » a également permis au quotidien de réaliser trois pages pleines de publicité envers les enseignes du groupe LVMH, pour le plus grand plaisir des annonceurs mais aussi du service financier du journal. Quoi de plus attirant qu’un espace publicitaire inédit, qui attirera le regard des lecteurs, pour vendre les marques LVMH ? Une publicité tout aussi intéressante pour Libération, qui réalise un coup marketing tout en conservant sa position éditoriale d’opposition grâce à la phrase d’accroche. Cela montre aussi combien les journaux ont toujours été et sont encore aujourd’hui dépendants du bon vouloir des annonceurs pour survivre, et notamment du domaine du luxe qui est parmi les seuls en croissance malgré la crise.

Enfin, l’idée de « buzz » polémique suscité par la une de la veille est partiellement gardée même dans la une publicitaire par le biais de la photo, où l’on pourrait confondre le S avec le sigle dollar et le Y avec celui du yen, renvoyant encore une fois à l’argent de Bernard Arnault.

Cette double une en a certainement étonné plus d’un, en bien ou en mal, et a permis une jolie polémique sur les réseaux sociaux et la blogosphère. Vous vous êtes fait avoir? Eh bien Jacques aussi s’est laissé prendre…

Héloïse Hamard