L'Etat islamique, des fusils et des tweets

C’est la première fois dans l’histoire du djihadisme que la communication devient une véritable arme, non-létale, mais à l’impact aussi grand que les opérations militaires.

Le djihadisme est apparu il y a une trentaine d’années, avec Al-Qaïda, qui à l’époque envoyait des vidéos de propagande aux chaînes de télévision comme Al Jazeera. Aujourd’hui c’est l’organisation du calife Abou Bakr al Baghdadi qui domine la scène. Elle est née en 2014 et grâce à Internet et au Web 2.0 les djihadistes deviennent leur propre média : ils mettent en ligne des vidéos de leurs combats et de leurs mises à mort sur Youtube, des reportages audios sur Soundcloud, des photos sur Instagram, des graphiques et des vidéos sur WhatsApp, des résumés des combats sur Just.Past, ils sont présents sur Ask.me et sur Twitter.

Toute cette communication, pour quoi faire ? La question se pose d’autant plus quand on sait que l’organisation Daesh utilise les instruments de communication de la société occidentale, dont elle prône la destruction.

L’auto-promotion

Al-Qaïda n’a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre, alors que Daesh se revendique de toutes ses actions, voire les met en scène. Ils ont une communication très élaborée, allant de l’attaché de presse, Abu Mosa dans le reportage de ViceNews, à un média à part entière, Alhayat Media Center, qui produit des vidéos en reprenant les codes hollywoodiens des films d’action : Flames of War, Haya Alal Jihad.

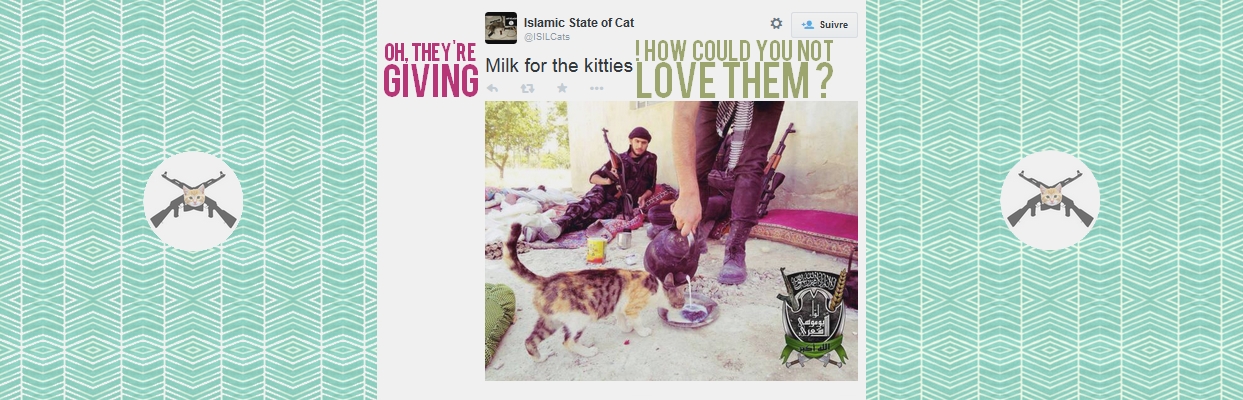

Il y a véritablement une appropriation des codes de la communication occidentale, dont on peut encore voir des exemples dans ces vidéos stylisées, dont l’apparence laisse tout à penser qu’il s’agit d’une vidéo de présentation d’une entreprise ou une publicité. Sur Twitter, on peut retrouver les djihadistes sous les comptes @ISTimes2, @DawlaPhotos1, @DAWLAPHOTOS, @one_ummaah, @AtTurky… Et ce dernier conduit à une autre appropriation des codes occidentaux : les photos de chats. Du lolcat aux vidéos, les chats sont devenu un véritable mème de la culture numérique. Daesh l’a bien compris et leur a même dédié un compte Twitter : @ISILCats.

En se prenant en photo en train de caresser ou de nourrir ces petites boules de poils, Daesh entend jouer sur le pathos, comme lorsqu’elle publie des photos de camaraderie entre les combattants, d’entraide avec les pauvres, les personnes âgées ou les enfants. Ils cherchent à humaniser leur image.

Le recrutement

Al-Qaïda présélectionnait ses combattants, ayant créé une véritable élite pour le 11 septembre, alors que Daesh est prêt à accueillir tout le monde, même dans la société occidentale. Il y a une logique d’endoctrinement massif qui n’existait pas chez Al-Qaïda et qu’Internet permet de réaliser : les nouveaux djihadistes n’ont pas été convertis à la mosquée ou en prison, mais en ligne. L’exemple le plus récent est le témoignage que Léa, adolescente de 15 ans, a donné au Nouvel Observateur sur la manière dont elle a été endoctrinée sur Facebook. Toujours pour le groupe LeNouvelObs, Rue89 a publié récemment un article à la mise en page innovante, où un journaliste cherche à tester l’ampleur du recrutement djihadiste sur le réseau social. Sur son nouveau compte, il commence à consulter des profils de personnes qui affichent leur foi musulmane, des pages sur le djihadisme… Et peu à peu voit son fil d’actualités se modifier, ne lui présentant plus que des suggestions d’amis et des posts relevant de l’Islam radical ou du djihadisme. « J’ai passé à peine deux jours sur Facebook avec mon faux compte, et j’ai l’impression que mes repères s’estompent. Comme si Facebook m’avait transporté dans un univers différent. » Confie-t-il. Tout devient relatif au djihadisme et il commence même à s’habituer aux images des ennemis décapités, crucifiés, et des soldats morts en martyrs. C’est la logique même des algorithmes de recommandation qui font le succès de Facebook : créer une communauté d’intérêts. Ainsi, pour Daesh mais aussi pour toute autre organisation, nos réseaux sociaux et leur logique sont les meilleurs outils de propagande. Ce sont donc nos technologies occidentales qui rendent tout cela possible et Daesh se contente d’utiliser des plateformes que nous avons déjà légitimées.

L’édification du califat

Enfin, Daesh maîtrise la fonction performatrice du langage. En dehors de la maîtrise des outils de communication modernes, l’auto-proclamation de l’État islamique est un parangon des stratégies de communication, au sens le plus linguistique du terme. Elle répond parfaitement à la théorie de la fonction performatrice du langage, développée par Austin dans son ouvrage Quand Dire c’est faire (How To Do Things With Words, 1970). Daesh a su manier le langage comme jamais aucune organisation terroriste n’avait été capable de le faire auparavant. Pour reprendre la mise en perspective avec Al-Qaïda, ces deux organisations djihadistes ont parlé toutes deux de ré-établir le califat, mais une seule l’a fait : Daesh. Oussama ben Laden s’est contenté d’en parler, il n’a jamais dit qu’il l’avait fait. C’est tout l’inverse avec Daesh : on pense qu’ils ont rétabli le califat, mais finalement ils ont juste dit qu’ils l’avaient fait, ils l’ont proclamé. Il y a quelque-chose de symbolique dans leur prise de parole, de fondamentalement convaincant : l’énonciation du rétablissement du califat fait le rétablissement du califat. S’ils se revendiquent c’est pour une raison, c’est que la chose n’est pas évidente en soi, elle a besoin d’être prouvée, d’être légitimée, et c’est ce qu’ils font avec le pouvoir des mots, couplé avec la tyrannie des armes.

Marie MOUGIN

Sources

Conférence France Culture « L’Année vue par … le Numérique » (04/10/2014)

iTélé – Le Grand Décryptage – Propagande de l’EI : ce qui se cache derrière l’écran

The Atlantic – How ISIS Games Twitter

The New-York Times – ISIS Displaying a Deft Command of Varied Media

Al Jazeera America – In search of a digital caliphate

Le Figaro – La surprenante communication de l’État islamique sur les réseaux sociaux

Crédits photos:

Islamic State News (@DAWLAPHOTOS)

Islamic State of Cat (@ISILCats)

Le Figaro – La surprenante communication de l’État islamique sur les réseaux sociaux