My name is Jeff Decker I am a sculptor for Harley Davidson and… I'm a Mormon.

Aucun parti pris politique ni jugement sur la religion mormone n’est revendiqué.

L’image mormone dans les médias : entre parodies, caricatures, campagnes politique et publicitaire :

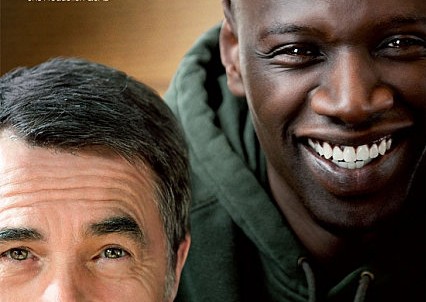

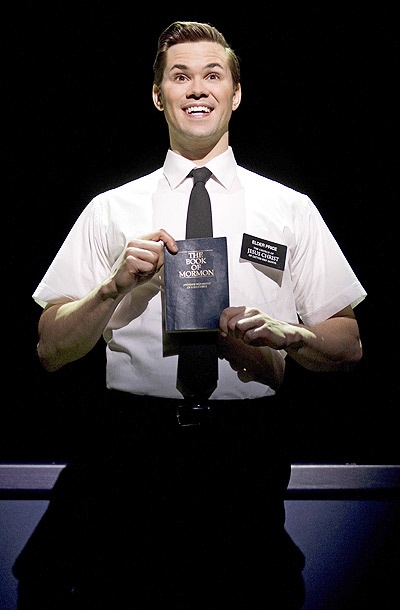

Bien qu’elle ne représente que 2% de la population, établie majoritairement dans l’Utah, la communauté mormone ne cesse d’être mise sur le devant de la scène. Les candidatures aux primaires républicaines de Mitt Romney et Jon Huntsman, la série télévisée Big Love et plus récemment une comédie musicale co-écrite par les auteurs de South Park n’ont de cesse de rendre les Mormons plus présents dans la sphère médiatique.

Meet the Mormons :

L’Eglise Fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours prend naissance au XIXe siècle, sur le territoire américain même. Leur fondateur, Joseph Smith, aurait gravé sur des assiettes en or un texte en égyptien ancien, racontant comment Jésus serait revenu, il y a plus de 1 500 ans, prêcher la bonne foi aux américains. Ce testament aurait été déterré par Smith après que l’ange Moroni lui eût révélé l’endroit où il se cachait.

Beaucoup de choses ont été dites sur les Mormons. On leur reproche notamment d’être polygames, comme la série Big Love se plaît à le montrer. En effet, le personnage principal, Bob, entretient des liaisons officielles avec trois femmes différentes. Pourtant la pratique de la polygamie, auparavant revendiquée comme respectant la volonté divine, a été abandonnée dès 1890. Les Mormons se débattent avec ce stéréotype qui leur colle à la peau, c’est pourquoi Mitt Romney s’est bien appliqué à préciser qu’à soixante ans, il n’a connu qu’une femme, rencontrée au lycée et devenue mère de ses enfants.

Le rapport qu’entretiennent les américains avec la communauté mormone n’est pas nécessairement hostile, mais tient à fréquemment tourner en dérision leurs valeurs et croyances. Le fait que 10% des revenus de chacun des membres reviennent à l’Eglise et les appellations en vigueur au sein de leur hiérarchie les font aisément passer pour une organisation sectaire. Le président est nommé Prophète, et est secondé par deux Conseillers et douze Apôtres.

Selon un article paru dans The Economist, il paraît étrange que les Mormons peinent à se faire comprendre dans la société américaine puisqu’ils partagent le passé et les valeurs d’un héritage qui a profondément influencé l’esprit américain. Les Mormons aussi ont été pionniers, s’exilant à Great Salt Lake (actuel Utah) pour assurer leur liberté de culte. Le mormonisme est même la seule religion à être née sur le sol américain et à être, donc, influencée par les valeurs du continent. Ils se définissent comme patriotiques, dévoués au service public et croient en l’origine divine de la Constitution des Etats d’Amérique. Aucun désaccord sur ce plan. Les Mormons soutiennent l’entrepreunariat, l’audace et le libéralisme (l’autorité doit s’exercer au seul sein de la famille ou de la communauté) et estiment qu’il est de leur devoir de propager leurs idées par le biais de missions à l’étranger. Enfin ils valorisent le travail, le mariage et les familles nombreuses. Le cœur de leur philosophie s’enracine dans l’idéal du self-improvement, quoi de plus américain ? Ils jouissent même d’une excellente réputation en tant que citoyens modèles, il faut dire que lorsqu’on interdit la consommation de cigarettes, d’alcool et même de café, difficile de se laisser déborder par un tempérament de feu. Le work ethic mormon semble parfaitement adapté à la vie moderne. Harvard est principalement fréquenté par les trois M : les McKinsey, les militaires et les Mormons. Wall Street et la CIA en recrutent souvent. Pour finir, quand seulement 2% de la population est mormone, 3% des membres du Congrès sont mormons. Si US et mormons ont des valeurs communes, pourquoi l’éventualité de retrouver un membre de l’Eglise Fondamentaliste à la tête du pays laisse-t-elle aussi dubitatif ?

I’m Gabe, I’m a Mormon.

Le problème, c’est que le Mormonisme est le dernier né des religions et est particulièrement fermé, ce manque de communication et de racines ne convaint pas, pire il nourrit le scepticisme. C’est pourquoi l’année dernière, l’Eglise mormone a décidé de lancer une campagne vidéo pour revendiquer sa « normalité » et son enracinement dans la culture américaine – il s’agissait également de limiter le scandale qu’avait suscité le financement d’une campagne anti-gay par la communauté mormone. Une série de vidéos met en scène des jeunes surfeuses, des pères athlètes, des mères débordées mais souriantes et blogueuses, des maris qui font de la Harley Davidson… des personnes lambda qui nous paraissent, à nous européens, faites de carton pâte tant elles débordent de bons sentiments, mais qui n’en semblent pas moins correspondre à l’average American citizen. Ce speech finit par délivrer son message-cible, leitmotiv de la campagne : « and I’m a Mormon ».

Forget Hipsters, Get The Mormon Look[1] ?

Il est indéniable qu’en lançant cette campagne (très vite parodiée par des you-tubers concluant leur présentation par un « and I’m a Moron »[2]), l’Eglise Fondamentaliste cherche à donner un coup de frais à l’image que véhicule sa communauté, donnant ainsi la parole au mormon-rocker Brandon Flowers, chanteur des Killers. A cette occasion, The New York Times est entré en contact avec la jeune communauté mormone pour en apprendre plus sur ces teetotallers et leur manière de concilier la fougue de leur âge avec la rigueur de leur foi. Mini jupe, alcool, tatouage et barbe sont interdites – rassurez-vous, la fine moustache est autorisée et si votre peau ne supporte pas le passage de la lame vous pourrez bénéficier d’un laissez-pousser, « the beard card ».

Lola Kah

Sources :

Campagne « I’m a Mormon »

The Economist, When The Saints Come Marching in – Can a Mormon Get in The White House

New York Times, Young Mormons Find Ways To Be Hip

South Park, « All About The Mormons »

Crédits photo :

© The Book Of Mormon, comédie musicale de Broadway.

[1] « Get The Mormon Look » parodie le célèbre slogan de Rimmel, marque de cosmétiques anglaise : « Get The London Look ».

[2] Moron = bouffon.