Lettres ouvertes : le coupe-papier au service du peuple ?

Le ressort médiatique de la lettre ouverte est fondé sur un paradoxe : le privé y est dévoilé. Or, quel meilleur instrument que la curiosité pour s’offrir un public attentif, une audience assez large pour garantir la diffusion du message ? Surtout lorsque les voies les plus traditionnelles (médias nationaux mais pas seulement) semblent réservées à « l’élite » : votre lettre au Président de la République a, en effet, peu de chances d’arriver sur son bureau via La Poste. La lettre ouverte serait-elle donc la solution à une asymétrie de fait des moyens d’expression, offrant à M. Tout-le-monde le pouvoir d’interpeller une personnalité et d’influencer en chemin tous les lecteurs intermédiaires ?

(Portrait de Diderot ou comment Epistolaire et Pensée politique ont une histoire commune)

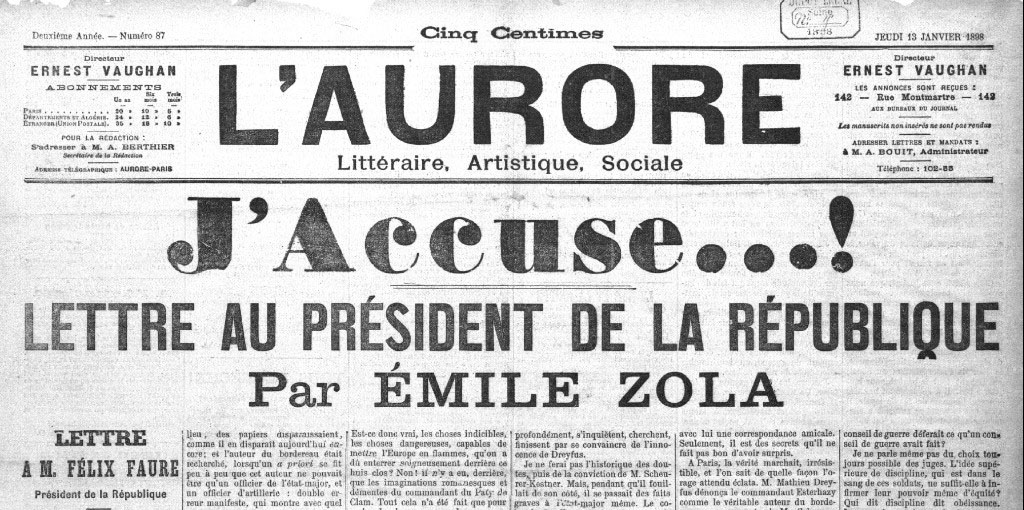

De J’accuse à Vous n’aurez pas ma haine : la lettre ouverte est un format intemporel

La rhétorique y est identifiable : à première vue, c’est une lettre normale, elle débute par une adresse et se conclut par une signature, parfois précédée d’une formule de politesse. A la loupe, les littéraires sauront y voir un destinataire-double (le public intermédiaire) et y déceler un registre sinon polémique, du moins oratoire, avec parfois une once de lyrisme et de morale :

« Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! J’attends.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect. »

Conclusion de la lettre ouverte « J’accuse » d’Emile Zola publiée le 13 janvier 1898.

Soyons francs : à l’époque de son « J’accuse », Emile Zola jouissait déjà d’une certaine notoriété, l’affaire Dreyfus déterminait le tirage des journaux, et ces derniers représentaient déjà une tribune privilégiée d’expression. Cependant, le choix de publier sa lettre a permis au peuple de se réapproprier son argumentation, et la plume zolienne a donné ses lettres de noblesse au genre de la lettre ouverte.

Un siècle plus tard…

Les possibilités d’auto-publication offrent aujourd’hui une nouvelle tribune médiatique, plus à même de transmettre la pensée d’un inconnu. On ne compte plus le nombre de journaux vendus mais le nombre de partages d’un post, proportionnel au nombre de vues et au taux d’adhésion au message. C’est ainsi que les mots d’Antoine Leiris ont été portés par plus de 200 000 partages sur Facebook, avant d’être repris par la presse et développés dans un livre éponyme qui suscite encore aujourd’hui des commentaires partout dans le monde.

A qui s’adressait vraiment cette lettre ? Le public (second destinataire) concurrence souvent la cible première. Ouverte, la lettre n’est pas sûre d’atteindre son destinataire officiel, mais peut-être le message trouve-t-il finalement un public plus attentif.

Par ailleurs, il est évident que la diffusion de ces textes est intrinsèquement liée à la temporalité de leur publication : en temps de crise, la circulation de l’information s’accélère. L’émotion (du latin e-movere « faire bouger ») est un facteur clé de la transmission parce que l’empathie pousse au partage et que le choc, le deuil, la colère, nécessitent des mots pour être « traités » par l’individu et par la société – à l’exemple des attentats de novembre 2015.

Lorsque la crise est d’un caractère plus politique, lorsqu’elle est le symptôme d’une transition, elle inspire une pensée du changement, une remise en question temporaire et féconde d’un système habituellement accepté – c’est notamment le cas en période électorale.

Néanmoins, la lettre ouverte ne perd pas son attrait au quotidien, et les outils numériques en valorisent même l’usage : en 140 caractères, avec un @destinataire et quelques #lettreouverte #openletter, le Tweet se veut l’héritier hyper-efficace d’un exercice journalistique à la source du micro-blogging.

Pertinence et impertinence du décachetage

« M. Le président », « les jeunes » et « ma mère » sont aujourd’hui encore les destinataires les plus courants des lettres ouvertes, au risque d’abuser de leur pouvoir d’interpellation. Le timing (plutôt en temps de crise) et le support de publication (un grand média ou un réseau social avec une audience potentiellement influente), et enfin le choix du destinataire déterminent l’ampleur du lectorat.

Ce n’est donc pas d’une bouteille à la mer que nous parlons mais d’un art de l’interpellation, facilité par le je/tu/vous de l’écriture épistolaire. Difficile donc pour les politiques de ne pas y céder, au risque parfois de provoquer le rejet, comme si la lettre ouverte ne devait appartenir qu’à ceux qui ne disposent pas des moyens traditionnels d’expression : d’où les Murmures à la jeunesse d’une Christiane Taubira qui veut prendre en compte la sollicitation à outrance de ce « segment électoral », dont les tympans sont épuisés par les cris de ralliements à un parti.

(Une « beuglante » ou la Lettre Ouverte selon l’univers de Harry Potter)

Pendant cette campagne présidentielle, l’avis de ceux qui disposaient déjà d’une aura ad hominem a été accueilli avec scepticisme voire amertume par leur public habituel, depuis Dany Boon jusqu’à Zinedine Zidane en passant par Sonia Rolland (ex-miss France) et Luc Besson.

Les Insoumis auront particulièrement été ciblés par les derniers élans éditoriaux : O. Tonneau sur Médiapart « Lettre aux insoumis tentés par l’abstention », E. Jardin sur Mediapart aussi « Lettre à mes amis insoumis partisans du ni-ni », et P.-M. Chapon dans Libération avec sa « Lettre à la jeunesse insoumise », pour ne citer que les dernières. A l’instar du public des célébrités citées précédemment, les partisans de J.L. Mélenchon ont semblé être désabusés face aux appels au vote (surtout pour Macron) des auteurs. Preuve que lorsque la lettre ouverte affiche trop d’injonctions, elle perd sa puissance de conviction.

Le ressort émotionnel de la lettre ouverte, c’est donc ce « décachetage » d’une pensée intime qui s’adresse au public et fait d’une conviction un engagement, d’une indignation un acte politique. Peut-être que pour prouver sa sincérité, elle doit se détacher un peu de son contexte temporel. Beaucoup de lettres ouvertes sont aujourd’hui des testaments littéraires, artistiques, ou politiques, de personnalités qui ne l’étaient pas forcément (Steve Jobs, Bill Gates, Jane Birkin…).

(extrait du site deslettres.fr qui offre en libre accès les lettres ouvertes de multiples personnalités)

Finalement, qu’importe les libertés qui sont prises avec sa forme, la lettre ouverte est un exercice journalistique à la portée de tous et qui répond au besoin pressant d’être entendu dans le brouhaha d’un web devenu place publique. Ses métamorphoses et ses différents usages sont à l’image d’une crise politique patente : celle du dialogue entre élite et citoyens.

Ces derniers, grâce à la lettre ouverte, se réapproprient un temps de parole dont on n’avait perdu l’habitude : les lettres ouvertes demandent une lecture plus attentive que celle du scrolling et imposent aux médias une temporalité plus lente que celle du zapping. Et elles n’en perdent pas leur force au contraire : celui ou celle qui clique sur le « afficher plus » d’un post Facebook engagé accepte de s’immerger dans la subjectivité d’un autre pour nourrir sa propre réflexion. Le « slow thinking » (conceptualisé par Daniel Kahneman) offre alors une distance rationnelle qui compense le ressort émotionnel – parfois jugé subversif – de la lettre ouverte.

Mélanie Brisard

https://www.linkedin.com/in/melaniebrisard

Sources

Article wikipédia sur les lettres ouvertes, en anglais : https://en.wikipedia.org/wiki/Open_letter

Site web Des Lettres qui met à disposition des lettres ouvertes de personnalités http://deslettres.fr

Tonneau, Olivier, « Lettre aux Insoumis tentés par l’abstention », Médiapart, 25/04/2017, consulté le 11/05/2017 https://blogs.mediapart.fr/olivier-tonneau/blog/250417/face-au-fn-lettre-aux-insoumis-tentes-par-l-abstention

Jardin, Emmanuel, « Lettre à mes amis partisans du ni-ni », Médiapart, 01/05/2017, consulté le 11/05/2017 https://blogs.mediapart.fr/emmanuel-jardin/blog/010517/lettre-mes-amis-insoumis-partisans-du-ni-ni

Chapon, Jean-Marie, Libération, 27/04/2017, consulté le 11/05/2017 http://www.liberation.fr/debats/2017/04/27/lettre-a-la-jeunesse-insoumise_156569

Crédits photo

Une de l’Aurore du 13/01/1898 avec le « J’accuse » d’Emile Zola https://fr.wikipedia.org/wiki/J%27accuse…!

Portrait de Denis Diderot par Louis-Michel Van Loo (1767) © Photo RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/denis-diderot

Captures d’écran du 80/05/2017 : post d’Antoine Leiris et post de Dany Boon

Exemple d’un cachet de cire par https://www.mysweetboutique.fr/tampons-a-encrer-et-encres/3235-tampon-sceau-pour-cire-a-cacheter-motif-diamant-3701012134246.html

Montage de L’Obs pour son article du 06/05/2017 http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170505.OBS9037/fin-de-la-campagne-quelles-sont-les-regles-qui-s-appliquent-meme-a-vous.html

Captures d’écran du 08/05/2017 : extrait du site http://www.deslettres.fr