Makers: pour changer le monde, il suffit de le faire

La semaine dernière se tenait à Las Vegas le Consumer Electronic Show (CES), le plus grand salon électronique du monde, qui fêtera l’année prochaine ses 50 ans. Si dans les années 90, les objets phares de l’événement étaient les téléphones portables ou les ordinateurs – comme le rappelle le Petit journal (« VU » du 8/01/2016) – cette année, ce sont bien les objets intelligents, notamment les imprimantes 3D, qui font sensation. Au-delà de l’avancée technologique – et on le verra, économique – considérable qu’ils représentent, ces objets font corps avec une toute jeune tendance, qui commence à beaucoup faire parler d’elle : la culture des makers.

Fab Labs, Hackerspaces et Makers fair

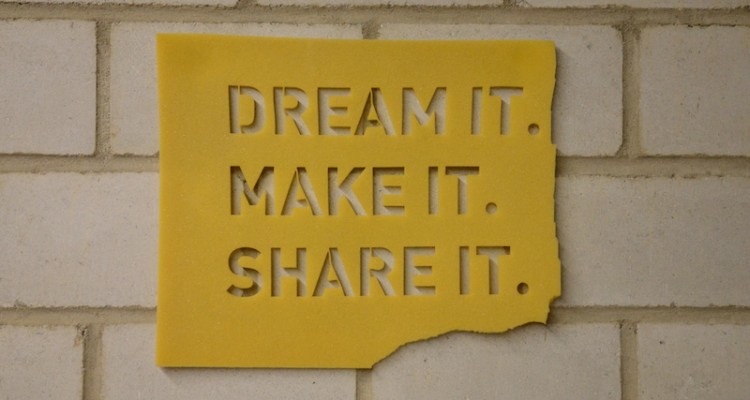

Non, ce n’est pas une partie de Kamoulox, mais bel et bien les maîtres mots d’une petite révolution qui dépasse, petit à petit, le champ des geeks. Pour un maker, l’innovation technologique à ce point sophistiquée qu’elle nous permet de créer nous-même nos objets à nos propres fins donne forcément lieu à une nouvelle manière de considérer la production, le savoir et le partage. Elle permet de passer du virtuel au réel, du « penser » au « faire ». C’est donc naturellement que se démocratise les Fab Labs ou autres Hackerspaces, lieux de rencontres entre bricoleurs et bidouilleurs 2.0, d’abord aux Etats-Unis puis en Europe. On les trouve dans des lieux dédiés, comme à La Paillasse de Vitry-sur-Seine, mais aussi dans les universités et dans les entreprises. Ces dernières considèrent ces lieux comme de véritables leviers de performance car ils permettent de se rassembler, d’échanger, de se fédérer autour de la création: ils gagnent à devenir la composante d’une culture d’entreprise renouvelée.

En mettant en commun les machines, les makers mettent aussi en commun leur savoir-faire, leurs projets, et de là naît une communauté qui se veut alternative face à la société de production et de consommation de masse – qui s’essouffle un peu plus chaque jour. Le mouvement devient alors massif car il prône non seulement une économie collaborative mais aussi une économie de la connaissance: plus pérenne et plus fédératrice, elle crée du lien social. Une autre avancée numérique caractérise ces alternatives : l’open source. Il s’agit d’un logiciel ouvert à tous et dont l’originalité réside dans le fait que chacun peut y ajouter ses propres analyses, techniques, connaissances – de manière collaborative. Faire, agir sur notre quotidien n’a jamais été aussi simple, car les inventions et les objets sont désormais « ouverts, perfectibles et personnalisables à l’infini », comme Véronique Routin (directrice de la Fing) le rapporte à l’Obs.

Toujours dans la volonté de rendre le monde meilleur, plus pratique, plus respectueux de la planète, les makers seraient donc les acteurs avant-gardistes d’une révolution économique mais aussi sociale.

Bricoler avec ce qu’on a plutôt que de discuter de ce qu’on n’aura pas

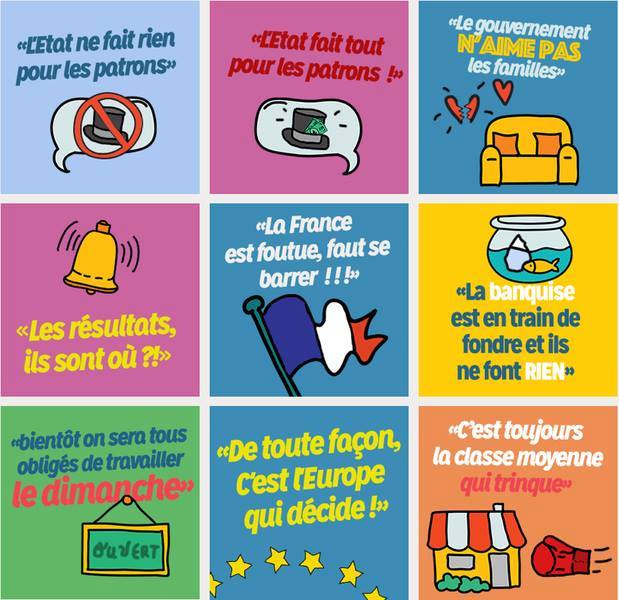

Car ce n’est peut-être pas tout à fait dû au hasard si le mouvement des makers gagne à être de plus en plus reconnu. Dans une société dépassée par les normes industrielles (obsolescence programmée, standardisation…) d’une part, et par le sentiment collectif d’inaction des décideurs d’autre part sur les sujets d’avenir (comment produire plus efficacement, moins polluer…), il y a dans le mouvement des makers comme un message social et citoyen, qui dirait : « nous n’avons plus besoin de vous, nous pouvons subvenir à nos besoins sans vous, vivre mieux sans vous. »

L’exemple du projet récent de POC21 en est l’illustration la plus parlante.

POC21 Trailer: « The World We Need » from POC21 cc on Vimeo.

En août dernier et pendant cinq semaines, un collectif « d’éco-hackers » a pris possession du château de Millemont dans l’objectif de créer des solutions durables face au changement climatique, grâce à l’open source et à la création numérique. La vidéo trailer du projet propulsé notamment par OuiShare , « The world we need », ne cache pas son ambition : de toute évidence, il s’agit d’un pied de nez fait à l’Etat, aux décideurs qui « s’assoient et parlent » du climat, faisant référence à la COP21 qui aura lieu quelques mois plus tard. Quand on sait que l’accord signé à cette occasion est aujourd’hui qualifié de « réussite diplomatique », plus que d’une réussite écologique à proprement parler, on peut dire que le projet vise juste et place la société civile en tant qu’alternative concrète mais surtout efficace.

Ainsi, les makers donnent les outils pour s’émanciper d’un système à bout de souffle, qu’il soit politique ou financier. D’ailleurs, Le Monde souligne que les « banques n’ont pas encore pris le chemin des Fab Labs », et que les projets des makers s’auto-financent grâce à des solutions de crowdfunding. C’est tout un « éco-système » qui se crée en marge des normes pré-établies par les Etats ou les institutions – tout en étant soutenu par elles, à l’instar de Barack Obama.

À cet égard, le tout premier maker, Dale Dougherty (à l’origine du média Make) rappelle dans une conférence TED que cette émancipation passe aussi par la fierté et le sentiment d’accomplissement personnel d’une telle action collective de création à des fins utile, d’avoir un « monde autour de nous crée par nous ».

S’il est cependant légitime d’évoquer quelques doutes à l’idée que la culture maker révolutionnera à elle seule notre économie et notre industrie dès demain, la démocratisation du mouvement est indéniable (en témoigne la baisse des prix fulgurante des machines à impression 3D). Reste à savoir comment évoluera l’effet de mode face à un système économique certes instable, mais toujours puissant.

Faustine Faure

@FaustineFaure

Sources :

Tribune de Declan Cassidy, directeur de Makerclub, sur LinkedIn : « Why CES 2016 predicts the new era of makers »

France Culture, Le monde selon Xavier De la Porte, Makers: entre le faire et le penser

Le Monde, Fabrique moi un mouton, Frédéric Joignot, 04/04/2013

L’obs, Fab Lab, bidouille et partage: bienvenue dans le monde des makers, Nicole Pénicaut, 04/04/2014

Libération, qui sont les makers ? Lucile Morin, 12/10/2014

http://makermedia.com/

TED talk, Dale Dougherty, We are all makers, 2011

Maddyness, #POC21, l’accélérateur de solutions durables et open source ouvre ses portes, Anais Richardin, 13/08/2015

Crédits photos:

Co-work.fr

innovateli.com

peoplbrain.com