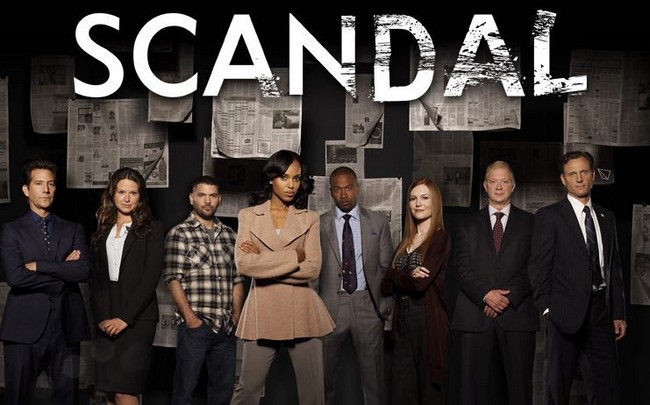

La série TV est un phénomène qui a explosé au XXIème siècle, le support ne cesse d’évoluer et chaque année plusieurs centaines de nouvelles séries font leur apparition dans le champ médiatique. Pour le lancement de séries TV inédites ou de nouvelles saisons, les sociétés de production (HBO, Netflix, AMC, Showtime,… pour ne citer qu’elles rivalisent d’ingéniosité en offrant des campagnes de communication toujours plus insolites. L’engouement sans cesse démultiplié et renouvelé pour les séries TV, leurs succès – le cosplay, les COMI-CON (conventions de pop culture) et autres festivals en témoignent — suscitent d’intenses attentes au sein du public. Et les campagnes de communication jouent fortement sur les attentes des fans en proposant de rendre réel l’univers fictif de leur série préférée, ceci grâce à la publicité. Chaque série à succès a un univers très marqué, les équipes de production travaillent à ce que tous les détails fassent sens et renvoient à une entité fictive, un univers créé de toutes pièces, que les spectateurs peuvent s’approprier. La série ne se limite donc pas seulement à son contenu scénarisé, elle renvoie également à un ensemble de signes distinctifs qui l’identifient clairement. Grâce à son univers, elle devient une marque. La figure de Walter White (bouc, chapeau, lunettes), érigée en égérie de la très appréciée Breaking Bad, est révélatrice d’une sémiotique nouvelle de la série, où la construction des personnages et de l’espace fictif conduit à produire une identité forte. Les vêtements colorés, décalés et dépareillés des nerds de The Big Bang Theory (notamment les boucles de ceinture d’Howard Wolowitz !) créent un visuel caractéristique de la série et facilement identifiable.

Street et Beach marketing: le marketing immersif sort la tête de l’eau

Cette logique de marque a poussé les productions à mystifier l’identité de leurs séries en lançant de grandes opérations de street marketing, où la fiction devient réelle le temps d’un happening ou d’une campagne de pub. L’univers de la série est parachuté dans l’espace public, impliquant une immersion jouissive et inattendue du fan.

Ainsi, en se baladant sur les plages anglaises du Dorset, les promeneurs pouvaient, à l’occasion de la sortie de la troisième saison de Game of Thrones, se retrouver nez à nez avec un crâne de dragon de trois mètres de haut.

D’autres campagnes sont d’autant plus surprenantes qu’elles intègrent le spectateur à leur mise en scène, elles exposent un contenu, mais font aussi participer l’audience. Netflix, pour le lancement de la série Sense8 où tous les personnages sont psychiquement connectés, a par exemple collecté les données cérébrales de huit volontaires et les a converties en ondes musicales, créant une toute nouvelle symphonie.

Ces multiples campagnes reproduisent en temps réel les attentes qu’un fan peut avoir derrière son écran, deux exemples sont ici significatifs :

– Envie d’une frayeur sans danger ? En partenariat avec l’agence Relevent, AMC avait, pour le retour de la saison 4 de The Walking Dead, imaginé un stunt (un outil publicitaire créatif qui interpelle le consommateur quand il ne s’y attend pas) horrifique où les New Yorkais se faisaient surprendre de bon matin par des bras de zombies jaillissant d’une bouche de métro. Cette campagne accompagne l’effervescence autour de la Zombie Mania, sur laquelle surfe The Walking Dead. Le phénomène urbain, véritable happening artistique, des Zombie Walks où des individus se retrouvent, maquillés et déguisés en zombies, pour marcher dans la rue, illustre le déplacement fantasmé de la fiction jusqu’à l’espace public et réel, et il est ici utilisé de façon inattendue par des annonceurs.

– Qui n’a jamais rêvé de se retrouver dans le passé ? Véritable machine à remonter le temps, HBO avait imaginé en 2010 pour la promotion de la saison 1 de Boardwalk Empire (produite par Mark Wahlberg et dirigée par Martin Scorcese) une campagne aux allures rétro, en s’associant à une marque de whisky, et un hôtel-casino décoré pour l’occasion. La série se déroule pendant la Prohibition, à Atlantic City aux Etats-Unis : gangsters, dollars, et alcool sont donc au rendez-vous. Pour la saison 2, c’est avec la ville de New York qu’HBO s’était associée en remplaçant les actuels wagons de métro par des vieux modèles tout droit sortis des années 1920, à l’intérieur confortable et désuet.

Ces campagnes imaginatives invitent à plonger dans l’atmosphère d’une série. Loin de votre lit ou de votre canapé, l’univers de la série envahit votre rue et se confond avec la réalité. Déplacé du point de vente, le marketing immersif propose une expérience de vie qui mêle la fiction au quotidien du spectateur. L’espace public est alors gagné par la fiction, et renouvelle l’intérêt des fans. Le désir romantique de se voir totalement absorbé dans une fiction, voire confondu avec, est ici pleinement réalisé, jouant avec le plaisir de l’immersion.

Les limites du marketing immersif: la noyade d’Amazon

Cependant, cette immersion fantasmée semble avoir des limites éthiques. L’échec de la récente campagne de communication menée par Amazon pour sa série The Man in the High Castle, révèle que le désir d’immersion n’est pas toujours approprié…

Cette nouvelle série, adaptation du roman choral de Philip K. Dick Le Maître du haut château, est une Uchronie où les forces de l’Axe (Allemagne nazie, Japon) ont gagné la deuxième guerre mondiale et se sont partagés les Etats-Unis. Elle malmène l’Histoire en mettant en scène le quotidien de cette autre Amérique, totalitaire, où les systèmes de pensée et de valeurs occidentaux ont été totalement renversés.

La série invite à questionner, à travers la logique du “et si…?”, les définitions de liberté, d’Etat et d’obéissance dans un monde de terreur où tout est à repenser. Pour le scénariste Frank Spotnitz, l’enjeu de la série se résume à « Comment rester humain face à l’inhumain ? ».

Dans une démarche promotionnelle, et avec l’accord de la Metropolitan Transportation Authority (responsable du réseau new yorkais), Amazon a donc recouvert du drapeau impérial japonais et d’un drapeau américain fictif, où figurent l’aigle nazi et la croix de fer, les sièges d’une ligne de métro. Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la publicité immersive en invitant les usagers à se projeter dans cet univers parallèle. Seulement, en essayant de maximiser l’effet de surprise, et en décontextualisant cette mise en scène, cette campagne s’est retournée contre son créateur. Amazon s’est vu interpellé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Les usagers se sont indignés face à cette esthétique nazie qui leur était imposée, sans qu’il leur soit demandé leur avis. Certaines associations juives ont également appelé au boycott de la campagne, notamment la célèbre « Anti-Defamation League », association juive luttant contre l’antisémitisme mais contestée pour son lobbying pro-sioniste (elle a, par exemple, été condamnée dans les années 1990 pour espionnage, et a été reconnue coupable d’avoir collecté des informations sur les opposants au mouvement sioniste ?). Amazon a finalement demandé à la MTA de retirer sa campagne seulement quelques jours après l’avoir lancée. Pourtant, si le lynchage médiatique et effectif de cette campagne de communication paraît unanime et évident (le maire de New York Bill de Blasio lui-même a accordé son soutien aux opposants de la campagne), il révèle aussi l’ambiguïté du marketing immersif, qui peut faire du tort à l’image de marque. Certains brandissent l’argument selon lequel Amazon a, grâce au scandale, fait parler de sa série, à juste titre. Cependant, plusieurs internautes ont également exprimé leur dégoût à l’égard de la production, la considérant comme immorale, déplorant une utilisation commerciale du célèbre roman de Philip K. Dick et appelant au boycott de la série.

La série, qui a par ailleurs reçue de bonnes critiques, se voit donc prise à son propre piège, celui d’une fiction dans laquelle l’immersion ne saurait se faire qu’à travers un écran. La population refuse de revivre une sombre période de l’Histoire du XXème siècle, qui, bien que savamment détournée, ne paraît pas encore assez lointaine. On sait, par exemple, que New York, même si elle n’a jamais vécu d’occupation nazie, accueille une forte diaspora juive (Israël y recense deux millions de juifs). Elle questionne, au fond, le désir d’oubli des traumatismes de l’Histoire ; celui là en particulier. La série, et surtout sa campagne de communication, se retrouve prise dans une logique entre nécessité de mémoire et désir d’oubli. Ainsi la fiction doit rester fiction, et elle ne saurait pénétrer l’espace réel : devenir trop réelle. L’immersion marketing obéit donc aux lois, parfois sévères, du politiquement correct, et bien que voulant éthiquement questionner la place que nous aurions pu occuper dans cette alternative historique (qui ne s’est jamais demandé s’il aurait été résistant ?), cette campagne produit des effets trop forts.

L’immersion interroge également le pouvoir du symbole, car si la campagne est dérangeante, c’est bien plus en raison de l’aigle impérial et de la croix de fer, icônes nazies, que du drapeau japonais. Un pouvoir du symbole qui suppose une responsabilité éthique dans l’espace public. L’immersion est mise en échec par une réalité qui, même absolument détournée par la fiction, doit rester le choix de chacun de voir ou de ne pas voir.

Dans une Amérique qui imagine des campagnes de plus en plus insolites, poussant à une immersion absolue de l’audience, et où le premier amendement de la constitution autorise quiconque à porter la croix gammée, il est tout de même des sujets avec lequel on ne peut pas jouer. Si la campagne se voulait dérangeante et décalée, elle n’en échappe pas moins à ses créateurs en étant donnée à un public qui veut choisir d’y être ou de ne pas y être, de l’investir ou non. Le marketing immersif révèle ainsi, par ses audaces et ses limites, que la publicité est de plus en plus faite par et pour le consommateur, dont on ne saurait négliger le pouvoir de décision.

Emma Brierre

LinkedIn

Sources:

Deadline, Amazon has no regrets as « the Man on the High Castle » Ad campaign pulled from NYC subway, 24 novembre 2015

Ina global, l’expérience immersive du deep media, 12 août 2015

Télérama, La série « The Man in the High Castle » sonde les valeurs occidentales, 1 décembre 2015

Journal du geek, Amazon retire les pubs de « The Man in the High Castle » du métro de New York, 26 novembre 2015

Gothamist, Should the MTA allow these Nazi insignias on subway cars ?, 23 novembre 2015

Crédits photos:

Infographie Agence Louis

Blindbox via AP Images

AMC

HBO

Twitter