Brooklyn-sur-Seine, l'influente

La revanche d’une mal-aimée

« How Does Paris Stay Chic? It Imports Brooklyn » titrait le Wall Street Journal à l’occasion de l’inauguration de l’exposition de rentrée du Bon Marché qui mettait cette année à l’honneur la « Brooklyn’ Mania ». Longtemps considérée comme la petite sœur pauvre et ingrate de l’opulente Manhattan, Brooklyn semble aujourd’hui avoir pris sa revanche. Qui aurait cru que ce quartier longtemps ouvrier, laborieux et industrieux aurait fait l’objet de tant de convoitise, jusqu’à, selon le quotidien américain, être désormais habilité à donner des leçons de style au sein du premier Grand Magasin parisien ? Dès les années 1990 s’est enclenché à Brooklyn un processus d’embourgeoisement, quelques visionnaires – jeunes, bohèmes et aisés pour la plupart – ayant flairé l’aubaine que constituaient ses loyers attractifs. Les anciens entrepôts industriels furent investis par une faune hippie, repentie de la jungle urbaine de Manhattan.

Mais au lieu de se cantonner à une simple banlieue-dortoir, Brooklyn a donné naissance à un nouveau style de vie dont le rayonnement a largement dépassé les rives de l’Hudson River. Le borough s’est (re)construit par opposition et par contraste, en se positionnant comme une alternative à Manhattan. S’y est opérée une réinvention de la manière de travailler, de s’habiller, de se nourrir … le tout en assumant de manière décomplexée la normalité, l’imperfection, voire la laideur. Une conception du style loin d’être tapageuse qui se situe aux antipodes de l’esprit de l’exposition « Brooklyn’ Mania ».

Brooklyn succède au Brésil et au Japon en tant que thème de ce rendez-vous annuel organisé par le Grand Magasin. L’ancien borough bénéficie du même statut privilégié qu’un pays-continent et qu’une île dont le « soft power » est l’un des plus influents au monde…

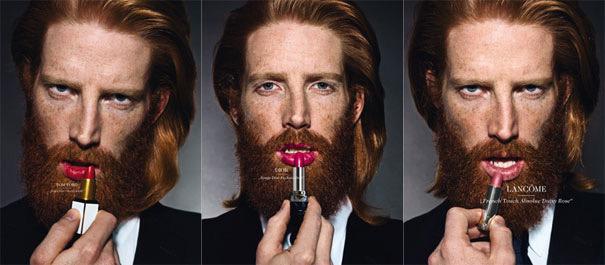

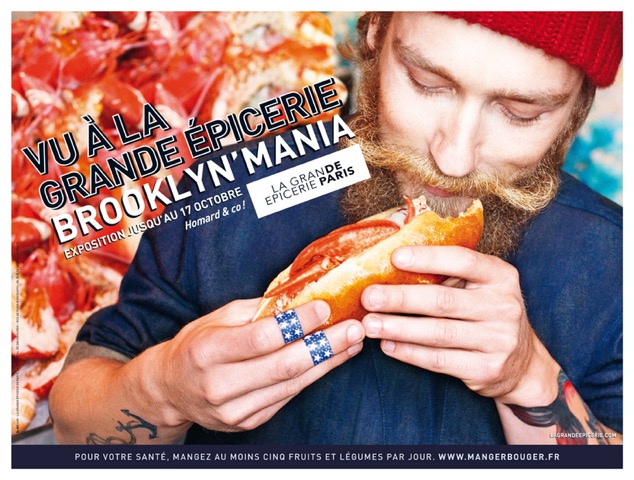

Un positionnement étonnant

La campagne réalisée par BETC Luxe est de surcroît assez surprenante. Les habitants de Brooklyn auraient ainsi difficilement pu y être représentés de manière plus caricaturale : bonnets aux couleurs criardes, chemises à carreaux, longue barbe, tatouages de loup de mer… Le tout sous le regard éberlué de l’indétrônable pigeon, emblème du Bon Marché. Comme si ce laisser-aller assumé était devenu une mode à part entière et qu’elle perdait donc son aspect marginal et hors-norme. Comme si, comme l’anticipait le sociologue américain Merton, l’innovation basculait inexorablement dans le conformisme ; ce style de vie si atypique né à Brooklyn étant tombé dans le domaine public.

Comme il est légion lors de phénomènes soudains et inattendus, les interprétations données à la « Brooklyn’ Mania » divergent. Pour la directrice du Bon Marché, Brooklyn est en réalité « très Rive Gauche ». Il y aurait un esprit français qui émanerait de ce borough, « une approche intellectuelle de la vie, du style, qui […] est aussi française que le sont Sartre et Beauvoir eux-mêmes », d’après le New York Times. Mais désigner Brooklyn comme parangon du style et de l’élégance, qualités traditionnellement reconnues aux Français, n’est-ce pas là dénaturer l’essence même de ce qui a fait de ce borough le berceau de l’avant-garde américaine ? Inversement, en laissant Brooklyn marcher sur ses plates-bandes, Paris ne risque-t-elle pas de se laisser décrédibiliser par sa toute jeune rivale ?

Vers la « brooklynisation » de Paris ?

Le Bon Marché, auquel on reproche souvent son image poussiéreuse, semble avoir fait le choix de la modernité. En cela, la direction s’est montrée audacieuse. A priori, l’association entre Paris et New York dans son ensemble aurait semblé plus évidente – et ce fut d’ailleurs l’idée initiale –, ces deux villes ayant en commun la sophistication et l’opulence. Mais selon la responsable du style au Bon Marché, « Brooklyn était assez forte et différente pour raconter quelque chose par elle-même ». En filigrane se devine surtout une stratégie de « brooklynisation » que les institutions de la mode parisienne élaborent pour rester « dans l’air du temps ». Elles doivent s’adapter à de jeunes citadins qui aspirent à un retour aux fondamentaux, mais qui refusent de transiger sur la créativité, l’innovation et le mouvement.

Réputés éco-responsables, soucieux de consommer local, et prônant un art de vivre plus lent, les nouveaux résidents du borough s’inscrivent dans le rejet de ce que la ville a de déshumanisant et de lessivant ; or les jeunes actifs reprochent souvent ces travers à Paris. Mais Brooklyn n’en demeure pas moins un eldorado pour les jeunes entrepreneurs et un haut lieu de création technologique et artistique désormais reconnu à l’échelle mondiale. Le borough a le vent en poupe en France – et a fortiori à Paris – parce qu’il parvient à faire la synthèse du local et du mondial, de l’authentique et du précurseur. Le positionnement du Bon Marché, au-delà de l’effet de décalage voire de surprise, traduit une volonté de séduire ces trentenaires surmenés qui aspirent à la « slow life » plus qu’au « fast living ». Tout cela sans renier leurs origines franchouillardes : le sweat à inscription « Brooklyn parle Français » commercialisé par la jeune marque parisienne branchée BWGH s’est écoulé à des milliers d’exemplaires.

Erwana Le Guen

Sources :

http://www.wsj.com/articles/how-does-paris-stay-chic-it-imports-brooklyn-1442408401

http://www.vogue.com/13331344/le-bon-marche-brooklyn-style/

Crédits images :

1. L’ADN

2. L’ADN

3. Vogue

![[À savoir n°34] : trois tutos pour un avortement parfait Couteau](http://fastncurious.fr/wp-content/uploads/2015/10/avortement-1.jpg)