Schumacher, ou l’histoire d’un journalisme à deux vitesses

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, Michael Schumacher est hospitalisé depuis le 29 décembre au CHU de Grenoble à la suite d’un grave accident de ski. Maintenu dans un coma artificiel et souffrant d’un traumatisme crânien, son état est jugé critique, quoique stable.

Alors que les circonstances et les responsabilités de l’accident font l’objet de nombreux débats, des voix commencent à s’élever contre la couverture médiatique sans précédent de l’évènement.

Dérives

Les médias du monde entier font en effet le pied de grue face au bâtiment où Schumi est interné. Mais faute de mieux, les télévisions rediffusent en boucle les mêmes images, à savoir celles des fans du pilote ou encore du panneau « urgence », comme l’a bien montré Le Petit Journal du lundi 06 janvier. Comble du paradoxe, elles obtiennent toutes leurs infos uniquement par les agences de presse.

Alors, dans cette véritable course au « visuel », certains journalistes outrepassent les limites et tentent de se déplacer dans l’hôpital au-delà de la salle de presse. L’un d’entre eux s’est même déguisé en prêtre pour tromper les agents de sécurité, révélant ainsi une absence de limite dans la poursuite du sensationnel.

Un journalisme « peopolisant » l’anecdotique qui pose la question de la limite entre investigation et intrusion dans la vie privée de la famille de Schumacher, loin d’être sereine face à l’acharnement médiatique. Dans un communiqué, son épouse a appelé les médias à quitter l’hôpital de Grenoble : « S’il vous plait, aidez-nous dans le combat que nous menons avec Michael. Il me parait important que vous soulagiez les médecins et l’hôpital afin qu’ils puissent travailler en paix. S’il vous plait, faites confiance à leurs communiqués et quittez l’hôpital. S’il vous plait, laissez aussi notre famille en paix ». Une demande qui a été relayée par les médias, mais qui ne semble pourtant pas avoir été entendue.

Certains fans ont également manifesté leur mécontentement envers ce journalisme intrusif, comme Monique Neyret il y a quelques jours : « On a l’impression que vous, les journalistes, vous attendez tous qu’il soit mort, et que votre but est simplement d’être celui qui annoncera la nouvelle en premier ». Une phrase qui en dit long sur un malaise dans la perception du journalisme aujourd’hui.

Le journalisme en péril ?

Finalement, ce que l’on retrouve surtout dans cette affaire, c’est cet éternel journalisme à sensation, avec ici une recette qui ne peut que marcher : une star, du sport, un accident, un risque de mort… tous les ingrédients sont réunis pour capter au mieux l’attention de l’audience. Car c’est bien de cela dont il s’agit : une course à l’audience. Néanmoins, le journalisme à sensation n’est pas totalement contre-nature si l’on considère le fait que la presse de masse est née dans l’avènement du fait divers.

Mais le fait est que ce journalisme n’est aujourd’hui plus réservé qu’aux magazines people et à la presse tabloïd, mais concerne bien la grande majorité de nos médias, y compris les JT et autres journaux d’information qui s’en défendent.

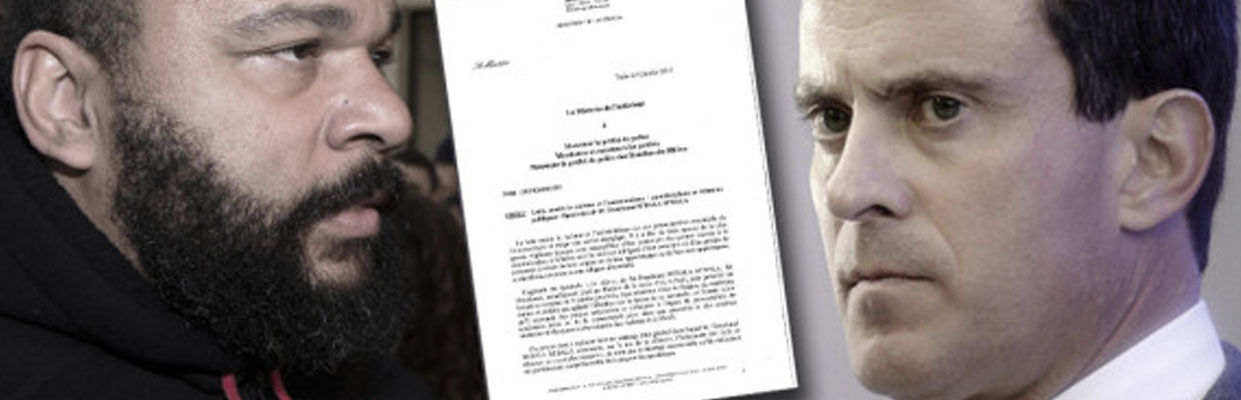

La couverture médiatique autour de l’accident de Schumacher rappelle par exemple celle de la naissance du « royal baby », avec des journalistes campant nuit et jour devant la maternité et des images, là encore, rediffusées en boucle. Idem avec la couverture médiatique actuelle autour de l’affaire Dieudonné.

Finalement, le journalisme tel qu’il est pratiqué aujourd’hui semble faire l’amalgame entre information et évènement. La sacro-sainte actualité est devenue proprement événementielle, et le journaliste n’est plus un spectateur engagé qui restitue des faits et tente de les expliquer, mais un simple témoin attestant d’une évènementialité. Un rôle qui, semble-t-il, lui donne le droit de dépasser toutes les limites de l’intimité et de la vie privée.

En témoignent les chaines d’information en continu, qui ont la possibilité de traiter des sujets de fond mais qui se contentent bien souvent de JT qui s’enchainent et se ressemblent, à grand renfort d’interviews d’experts – entrecoupés par des « priorités au direct » ayant rarement un véritable intérêt au regard de leur contenu.

Mais peut-être ne faut-il pas tomber dans le piège du regret systématique d’un « âge d’or du journalisme d’information », qui existe toujours dans certains médias d’une qualité indiscutable.

Beaucoup d’ONG se battent par ailleurs pour la liberté de la presse et de l’information, tels que Reporters Sans Frontières, mais aussi beaucoup de journalistes, et ce parfois au péril de leur vie : selon la Fédération Internationale des Journalistes, 108 d’entre eux ont ainsi été tués dans le monde en 2013.

Un chiffre ambivalent, alarmant d’une part car représentatif de la difficulté de l’exercice journalistique aujourd’hui, mais qui nous rappelle en même temps que la promesse du journalisme est toujours tenue : informer, tout simplement.

Clarisse Roussel

Sources :

Canalplus.fr

LeMonde.fr (1)

LeMonde.fr (2)

Lexpressiondz.com

Crédits photos :

Une – DL/C.A

LeJDD.fr