A l’instar de Facebook, immense réseau social fondé par le très jeune Mark Zuckerberg, Snapchat démarre comme projet d’étude de deux étudiants de Stanford : Evan Spiegel et Bobby Murphy. Il est lancé en septembre 2011 et très vite, début 2013, la société de capital risque Benchmark, prend le pari d’investir 13,5 millions de dollars dans la start-up, ainsi que Facebook qui tente de racheter l’application pour 3 milliards de dollars, des sommes qui en disent long sur l’enthousiasme que suscite cette invention.

Le fonctionnement est simple. Il s’agit d’un système de partage de photos et de vidéos, que l’on envoie à un cercle d’amis – des contacts que l’on ajoute – comme sur Facebook ou Instagram. Ce qui diffère radicalement cependant, c’est qu’une fois la photo prise, sa durée de visualisation est modifiable de 1 à 10 secondes par l’expéditeur et « l’existence » de l’image ou pour ainsi dire sa conservation, est limitée pour le destinataire.

Comment interpréter les différents enjeux de ce média apparemment innovant qui promeut le côté éphémère des publications en sous-entendant une sécurité des données ?

En 2013, il semblerait que la photo communique plus de chose que les mots. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, les images dominent et inondent la page d’actualité.

Sur Snapchat, le modèle se différencie en ce qu’il possède un caractère éphémère, trait particulièrement recherché chez les utilisateurs en quête de sécurité et de confidentialité. Dans un monde où toute donnée est conservée, les internautes craignent la divulgation d’informations personnelles, de laisser leur image sans aucun contrôle ou de se voir trahis par des photos compromettantes qui, une fois postées sur la toile, n’y seront pas retirées de sitôt. La disparition en quelques secondes de ces dernières est donc la panacée pour bon nombre d’addicts au partage compulsif de photos.

Snapchat a trouvé la solution : partager, puis supprimer. Le fait de ne pas garder de traces outrepasse l’autocensure que chacun se pose à soi-même. Il en ressort une plus grande liberté dans la prise d’images et la spontanéité n’en est que plus accrue. Avec Snapchat, les barrières n’existent plus, chacun n’envoie que ce qu’il contrôle et ne reçoit que ce que l’émetteur a choisi de lui faire parvenir. Plus question de tags, ni de profil visible pour 200 ou 300 « amis », il n’y a un lien qu’entre l’émetteur et le récepteur, tous deux avec la même volonté : faire partager des instants de vie sélectionnés et envoyés sans crainte.

Le paradoxe est notable : la photo en temps qu’objet, qui n’en est déjà plus un avec les nouvelles technologies, n’est donc plus faite pour être conservée, mais doit absolument être supprimée. Il n’est donc plus question de souvenirs, mais de flux constants de partage en quelque sorte.

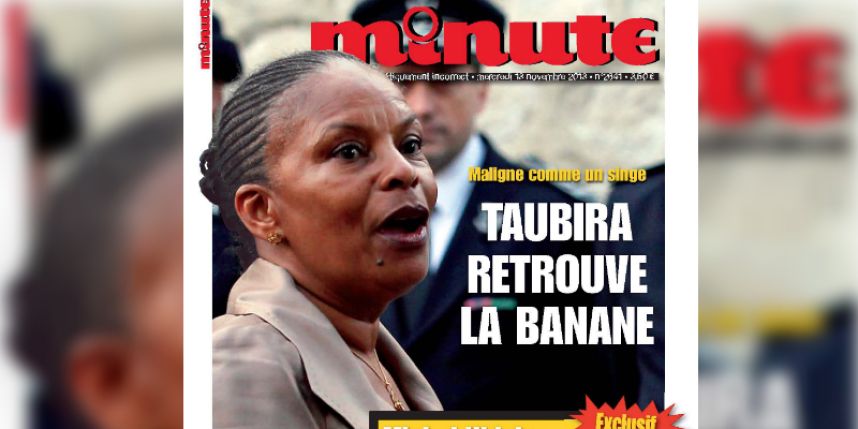

De nos jours, tout semble pouvoir être partagé, sans limites. Innombrables sont les internautes capturant chaque moment de leur vie. Comment faire la distinction entre ce qui doit ou non être posté?

Le monde est saturé d’images et Snapchat n’est qu’une application de plus tournant autour de la monstration. Dans la prise de photo, même confidentielle ou éphémère, le côté voyeur est sous-jacent. Et Snapchat ne fait qu’accroître cette tendance. Le voyeurisme est occulté par le sentiment de confiance diffusé par l’application et incite donc inconsciemment les utilisateurs à prendre de plus en plus d’images sans censure, et ainsi perdre peu à peu toute perception d’intimité.

Snapchat veut se différencier des autres médias. Par la suppression de chaque photo envoyée, l’application donne une certaine garantie de sécurité, mais pour combien de temps encore ? Et peut-on véritablement parler de sécurité sur internet ?

En effet, tout utilisateur, même le moins aguerri, sait comment faire une capture d’écran : communément appelé un « screen shot ». Cette fonction neutralise en partie l’aspect éphémère dont l’application se targue. En envoyant une image, même à des amis, qui soit dit en passant, ne le sont parfois pas réellement, la capture d’écran est incontrôlable.

Comment savoir si le récepteur va photographier l’image que l’on envoie, comment alors juger ce qui se doit d’être éphémère ou ne pas l’être ? Comment maîtriser la notion de propriété ? Lorsqu’un utilisateur fait une capture d’écran d’une photo, cela est signalé à l’envoyeur, mais il est alors trop tard, et l’envoyeur n’est plus le seul en possession de sa photo qui devait, au départ, disparaître à jamais.

De plus, très récemment, une nouvelle fonctionnalité « Snapchat Stories » est apparue, discréditant le fondement même de l’application. On peut en effet conserver l’historique commenté de nos photos, en illimité pendant 24 heures. Même si les destinataires peuvent être sélectionnés et limités, ce qui restreint grandement la diffusion de ces photos, le système commence à changer. À partir de là, il est difficile de ne pas penser au géant Facebook, qui est passé d’inoffensif réseau social à vendeur d’informations à destination de la publicité ou encore de la NSA.

Les snaps sont effacés très rapidement après leur ouverture et après 30 jours s’ils n’ont pas été lus. Mais Micah Schaffer, chef de la confiance et de la sécurité chez Snapchat a avoué, il y a peu, avoir dû fournir certaines photos aux autorités dans le cadre d’enquêtes. Est-ce un bien ou un mal ? À chacun de juger en fonction de ce qu’il décide d’envoyer.

Snapchat est divertissant, innovant, tout beau, tout nouveau. Pour le moment. Comment savoir en effet si la NSA n’est pas en train de collecter les quelques 350 millions de clichés pris par jour ? Personne ne pourra se plaindre a posteriori, les cas Facebook et LinkedIn ayant fait assez de bruit comme cela, mais ce qui est certain c’est que la servitude à ces applications, toutes autant qu’elles sont, est en réalité tout à fait volontaire.

Agathe Gindele

Sources :

Le site Clubic.com