![La presse : entre défis numériques et nécessité démocratique [Entretien avec un journaliste local]](https://fastncurious.fr/wp-content/uploads/2025/09/Charte-graphique-FastNCurious-16-e1758724023938-510x340.png)

![La presse : entre défis numériques et nécessité démocratique [Entretien avec un journaliste local]](https://fastncurious.fr/wp-content/uploads/2025/09/Charte-graphique-FastNCurious-16-e1758724023938-510x340.png)

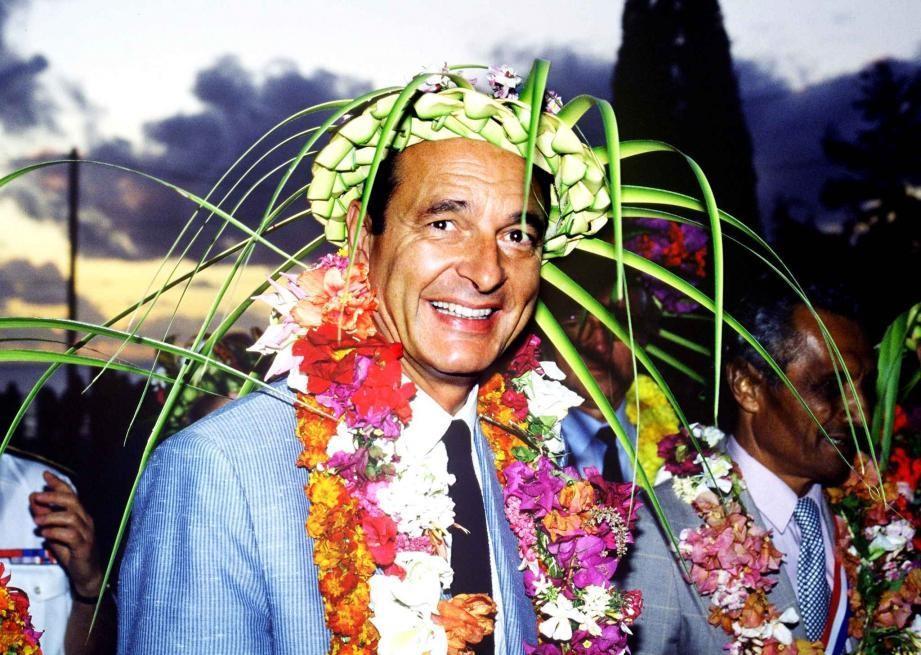

Homme qui rit à moitié conquis ou l’injonction au rire dans les médias.

“Rire est le propre de l’homme”

Rabelais, Avis aux lecteurs, Gargantua (1534)

Vous connaissez cette image, elle vous a fait rire, vous avez cliqué par ennui, par intérêt ou parce qu’elle a réussi à vous séduire. Une formule accrocheuse, un président “swag” dont le côté sympathique ne cesse de croître avec les années, une photographie haute en couleur oscillant entre la nostalgie et le comique de situation… il n’en fallait pas plus pour que vous atterrissiez entre ces lignes, et que vous vous retrouviez au cœur des logiques médiatiques actuelles. Faire rire pour séduire, faire passer des messages mais aussi créer du lien social par connivence… Le rire est par essence communicatif et les dispositifs médiatiques l’ont bien compris, jusqu’à en faire – et nous allons en discuter – une véritable arme de communication massive.

L’exécution du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi

L’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul par un commando de 15 personnes, envoyé par Riyad, est une atteinte sans précédent à la dignité humaine et aux droits humains les plus élémentaires ; en même temps qu’une maladresse diplomatique atterrante.

Le datajournalisme va-t-il sauver les médias d'information ?

Perte d’audience, concurrence accrue, baisse de confiance… Les médias d’information payants sont aujourd’hui confrontés à une crise. Depuis quelques années émerge une pratique journalistique qui semblerait pouvoir leur redonner leur dimension d’antan : le datajournalisme.

Le “journalisme de données” est une technique qui consiste à analyser un vaste ensemble de données complexes (des data) pour en extraire des informations pertinentes et les rendre intelligibles au grand public. Les sources sont fiables, les informations à la fois attrayantes et intéressantes. L’intérêt du datajournalisme pour les médias d’information est d’autant plus visible lorsqu’il permet de faire des gros coups, qui boostent l’audience – les “Panama Papers” en sont un exemple criant. Mais lorsqu’il a prétention à devenir hégémonique, à être seul détenteur du Vrai, le datajournalisme dévoile ses failles. Nate Silver, star du datajournalisme aux Etats-Unis, en a récemment fait les frais en prédisant un score de 2% pour Donald Trump aux primaires républicaines.

La “crise” des médias d’information payants

Si l’on parle d’ordinaire de “crise” des médias d’information, c’est pour désigner la presse quotidienne française dont les ventes ne cessent de diminuer. Il faut pourtant nuancer cette affirmation, le déclin de 8,6% des ventes papier en 2015 étant assez bien compensé par les abonnements sur format digital, qui ramènent la baisse générale à 1,4%. Cependant plusieurs facteurs montrent que les médias d’information – pas uniquement la presse – connaissent actuellement des difficultés.

Un secteur très concurrentiel

Les quotidiens d’informations font face à la concurrence des médias gratuits. La plupart d’entre eux est aujourd’hui passée au bimédia, avec une version du journal disponible en ligne. Mais face au rythme auquel court l’information sur Internet, les quotidiens donnent accès à une grande partie de leurs contenus gratuitement en comptant sur les revenus publicitaires de leurs sites. C’était sans compter sur les “bloqueurs de pub” – AdBlock en tête – qui ont permis aux internautes de ne plus subir l’omniprésence d’annonces autour de leurs articles. Face à cela, plusieurs quotidiens ont mené une “opération contre les bloqueurs de publicité” en mars dernier.

A la télévision et à la radio, la concurrence est surtout à l’oeuvre entre les médias eux-mêmes. On comptera bientôt pas moins de quatre chaînes d’information sur la TNT : BFM TV, ITélé, LCI (arrivée le 5 avril), et la chaîne info du service public à partir de la rentrée prochaine. De même, la case la plus importante en radio est la matinale, dont la mission principale est d’informer.

Une perte de confiance

La confiance des Français dans les médias ne cesse de s’effriter. C’est du moins ce que dénote le “Baromètre 2016 de confiance des Français dans les médias” réalisé par TNS Sofres sur un échantillon de 1061 personnes. On y découvre que le degré de crédibilité des médias est en chute libre : sur Internet, il s’élève à 31% (huit de moins que l’année passée), 50% pour la télévision (-7%), 51% pour la presse (-7%) et 55% pour la radio (-8%). De même, 64% des interrogés considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique, et 58% des pressions de l’argent.

Le constat est sans appel : les médias d’information pâtissent d’un déficit commercial et de confiance. C’est là que le datajournalisme entre en scène. Il va permettre à plusieurs médias d’informations de réaliser un coup d’ampleur mondiale, qui va alimenter leurs Unes pendant plusieurs jours.

Les “Panama Papers”, la plus belle réussite du datajournalisme

Leur nom est un symbole à lui tout seul. Les “Panama Papers”, en hommage aux “Pentagon Papers” du New York Times de 1971, sont une version 2.0 du journalisme d’investigation : un datajournalisme porté à une échelle mondiale. Ce sont en effet 370 journalistes issus de 109 médias internationaux qui ont épluché les quelques 11,5 millions de documents (2,6 téraoctets de données) de Mossack Fonseca, spécialiste de la création de sociétés écrans basé au Panama. Les rédactions, coordonnées par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), ont démontré que les data alliées à un travail collaboratif permettent aux médias de faire des gros coups.

Les médias d’information participants ont redoré leur blason. Associées à la rigueur journalistique, les data ont une utilité citoyenne. Elles permettent de dévoiler les abus des puissants au monde entier. Avec les “Panama Papers”, les médias d’information sont du côté du peuple. Et ce dernier le leur rend bien. Pour preuve le bond des ventes papier du Monde, seul journal français ayant pris part à l’opération : +109% le premier jour de la publication des révélations, +56% le deuxième. Le trafic web n’était pas en reste, avec 6,4 millions de visites cette semaine-là dont un tiers sont passées par un contenu “Panama Papers”. L’émission Cash Investigation (sur France 2), affichait quant à elle 17,1% de part d’audience pour son numéro consacré au scandale. On pourrait croire que le datajournalisme est tellement efficace qu’il finira par tout remplacer.

Le cas Nate Silver, ou quand le datajournalisme se brûle les ailes

Nate Silver est une star du datajournalisme aux Etats-Unis. Il doit cette popularité à deux coups d’éclat. Son site spécialisé dans le journalisme de données, FiveThirtyEight, a prédit les résultats dans 49 des 50 Etats durant les élections présidentielles de 2008 et a réalisé un sans-faute en 2012. Auréolé de ces succès, le datajournaliste affirmait en juin 2015 que Donald Trump n’avait que 2% de chances de s’imposer aux primaires de son parti. Bien que sa méthode (basée sur l’analyse des sondages et de l’histoire du pays) semble sans failles, Nate Silver s’est vu contraint de réévaluer cette estimation à 13% en janvier 2016 et a été ensuite dépassé par les événements.

N’a-t-il pas droit à l’erreur ? C’est sans doute ce qu’il aurait pu plaider s’il n’avait pas tenu des propos visant à décrédibiliser le rôle des éditorialistes politiques. Quelle importance pourraient avoir leurs opinions, leurs ressentis face à l’exactitude mathématique du datajournalisme ? Aucune, si l’on en croit son article publié le 23 novembre 2015 sur FiveThirtyEight. Intitulé “Dear media, stop freaking out about Donal Trump’s polls”, il y réfute les critiques de ceux qui “couvrent la politique pour vivre”.

Depuis les abandons de Ted Cruz et John Kasich, les adversaires de Nate Silver ne cessent de faire remarquer ses erreurs d’estimation, souvent avec mauvaise foi. Ils mettent le doigt sur les erreurs, passant sous silence les nombreux succès. Le datajournaliste a par ailleurs reconnu avoir utilisé une méthode moins rigoureuse qu’à son habitude pour effectuer ses analyses dans le cas de Donald Trump et a révisé sa copie.

Que retenir de tout cela ? Le datajournalisme est une évolution profitable au secteur de l’information, en quête de renouvellement et de regain d’attrait. Mais lorsqu’il traite de politique, il a une limite. Certes il permet d’analyser la part sociologique de l’Homme : les statistiques illustrent ou dévoilent un fait social qui, en tant que norme, peut servir à prédire quelques comportements. Mais il ne peut percevoir le pouls d’une nation, son caractère ambivalent et imprévisible, aux traductions fortes (l’émotion collective, le débat…). Jusqu’à preuve du contraire, l’âme d’un peuple ne transparaît pas dans des données informatiques, ni dans les sondages.

Clément Mellouet

Sources:

La Dépêche, Presse: les quotidiens se battent pour compenser le déclin du papier, 03/02/2016

Le Figaro, Opération contre les bloqueurs de publicité, 21/03/2016

TNS Sofres, Baromètre 2016 de confiance des français dans les médias

NationalArchives.com, Pentagon Papers

Five Thirty Eight

Five Thirty Eight, Dear Media, Stop Freaking Out About Donal Trump Polls, 23/10/2015

Crédits photos:

Observatoire du Web Journalisme

Youtube

LE GAYETGATE

L’idylle entre notre président et la jolie Julie Gayet jouit d’une notoriété nationale et les Français connaissent tous désormais l’actrice française, mais cette notoriété a largement dépassé nos frontières, et les médias étrangers se font une joie d’en faire leurs Unes. Tentons de décrypter le « Gayetgate » et les raisons d’une telle résonnance médiatique.

K.O !

« Le charisme d’un toast sans beurre » (ABC), « François Hollande, la Nabilla de la Vème République » (Le temps), « La France a faim de croissance. Pas de croissants » (Le soir),

« Le président français a été pris la main dans le sac avec son pantalon sur ses chevilles joufflues, trompant non pas la mère de ses enfants, mais la maîtresse avec qui il l’a quittée » (Le Telegraph).

Qu’ils soient Américains, Suisses, Belges ou même Italiens, les journalistes du monde entier ne voient pas d’un très bon œil la prétendue liaison et ne manquent pas de blâmer celle-ci. Pourquoi ce soudain intérêt pour les affaires françaises ? Tout le monde a toujours raffolé des rumeurs et des ragots, d’autant plus quand cela concerne des chefs d’Etat. Kennedy et Marilyn Monroe, Bill Clinton et Monica Lewinsky, ou encore Silvio Berlusconi et ses innombrables maîtresses…

Bill Clinton a fait face à une procédure d’impeachment à cause d’une malheureuse liaison avec une stagiaire, tandis que le Président français est la cible de railleries, moqueries et jugements à l’étranger, qui déteignent sur la vision de notre chef d’Etat, visage de la France durant son mandat. A peu près 80 % des Français déclarent que cette affaire ne va pas changer leur vision du Président, mais les actes de François Hollande désacralisent à l’international la vision de la fonction de chef d’Etat français, en se faisant prendre la main dans le sac comme un enfant.

L’écho du « Gayetgate » a même atteint la Chine, et il ne semble pas s’être adouci avec la distance. Les internautes chinois expliquent les actes du Président par des clichés qui nous collent à la peau : « Si les présidents français n’ont pas de maîtresses, les Français ne seront pas d’accord, c’est la tradition » ou d’autres idées reçues comme : « Il faut s’y attendre avec les Français… En France, même la politique est très romantique ». L’actrice française est qualifiée de « quatrième femme » venue perturber un ménage à trois préexistant, composé de Ségolène Royal et du couple présidentiel. Monsieur Hollande ne nous aide visiblement pas à enrailler les stéréotypes, nous resterons donc peut être éternellement, des amoureux transis, fana de croissants et qui surfent sur Gleeden comme ils trainent sur Facebook.

Au vu des derniers scandales concernant de hauts dignitaires chinois et des sex tapes , le « Gayetgate » sert peut être à cacher un malaise national. Une technique pour rassurer un peuple sur la « bonne conduite » de ses dirigeants. Une stratégie qui a amené les Italiens à comparer François à Silvio.

Un long silence

Après un long silence de l’Elysée décrit par La Stampa comme « le plus long no comment de l’histoire », les journalistes s’excitent et s’emballent, et les rumeurs pointent le bout de leur nez. On peut lire dans la presse que Julie Gayet serait enceinte de 4 mois, que Valérie Trierweiler aurait tenté de se suicider après la révélation de l’idylle, qui selon Closer durerait depuis plus de deux ans.

Le b.a.-ba de la communication de crise – et on peut considérer cela comme une crise – est de prendre la parole. Si plus personne ne veut entendre parler des lasagnes de Findus c’est bien parce qu’ils sont restés silencieux, les médias se sont donc déchainés sur l’affaire sans aucun cadre de discussion, qui aurait pu être donné par la marque de surgelés. Et l’on retient simplement aujourd’hui la dimension équestre de leurs plats.

François Hollande ne s’est pas exprimé sur le sujet, on a simplement eu le droit à un « c’est d’ordre privé ». La première dame non plus, et l’amante seulement par voie judiciaire, en portant plainte contre le magazine Closer.

Les journalistes français comme étrangers se sont donc fait une joie de remplir ce silence médiatique pesant. Si l’Elysée avait mieux géré cette crise, les journalistes s’en seraient tenus à de simples commentaires. De plus, même si la limite entre vie privée et vie publique d’une personne aussi importante qu’un Chef d’Etat est très compliquée à délimiter, il me semble qu’il est tenu de répondre de ses actes, surtout quand ceux-ci nuisent à l’image de la France. Il est évident que la Présidence aurait dû s’exprimer et contenir alors le scandale.

Sinon, la prochaine fois Monsieur le Président, évitez le scooter.

Sibylle Pichot de la Marandais

Sources :

L’Express : Comment la presse étrangère se moque de l’affaire

Le Parisien : L’affaire Gayet – Hollande vu de l’étranger

Le Monde : L’affaire Hollande Gayet électrise les médias étrangers

RTL / Gayet : Hollande, la presse étrangère s’empare de l’affaire révélée par Closer.

Nouvel Obs : Hollande – Gayet les italiens se sentent moins seuls.

Crédits photos :

New York Post

L’Express

FocuSur

MEDIAPART ET LES AUTRES (PART 1/2)

Parce qu’en son absence, le peuple souverain ne peut pas décider de manière éclairée, la liberté de la presse est une donnée cruciale qui conditionne la validité de tout régime qui se veut démocratique.

Placés sous la tutelle des pouvoirs politiques à travers toute l’Europe dès la naissance du premier périodique au monde à Anvers en 1605, les organes de presse manifestèrent très tôt une forte volonté d’émancipation. Ce mouvement qui naquit au Royaume-Uni, où il fut rapidement couronné de succès, ne tarda pas à gagner la France.

Censure étatique contre autocensure

Garantie par l’article XI de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et organisée par la célèbre loi du 29 juillet 1881, cette liberté se définit comme la « libre communication des pensées et des opinions ». Elle offre ainsi à chacun, le droit de faire entendre et publier ses idées, sans risquer d’être inquiété pour cela.

Cette loi offre donc a priori une garantie d’indépendance à l’égard des pouvoirs publics. Or ils ne sont pas les seuls à pouvoir entraver le jeu de la liberté de la presse. Les « puissances d’argent », parce que souvent propriétaires de titres de presse, ou acheteuses d’espaces publicitaires en leur sein, représentent elles aussi a priori une menace potentielle pour cette liberté dont découle deux grands périls : l’autocensure et la concentration. Des réglementations anti-concentration ont pourtant été élaborées, mais toutes ont jusque-là été allégrement contournées.

Le problème de l’autocensure n’est aujourd’hui toujours pas résolu, peut-être est-il même plus grave que jamais tant la situation financière très délicate des titres de presse quotidienne nationale, les dissuade de toute initiative informative pouvant conduire à la perte d’un annonceur.

Le risque de partialité est lui aussi toujours maintenu, de par le fait que les propriétaires des titres soient encore souvent des investisseurs ayant des activités annexes. C’est le cas d’Edouard de Rothschild propriétaire de Libération, tout comme celui de Serge Dassault propriétaire du Figaro.

Mediapart et les autres

Lancé il y a maintenant six ans, le site d’information en ligne Mediapart part en croisade – main dans la main avec TBWA Corporate – pour défendre l’indépendance de l’information, mise à mal par la vénalité de ses concurrents, lesquels seraient – à en croire le site d’information – soumis, dans leur traitement de l’actualité, aux pressions politico-financières inhérentes à leur modèle économique.

Ce modèle, c’est celui né à la moitié du XIXe siècle celui de la presse industrielle de masse ; celui d’Emile de Girardin, de Moïse Millaud, de Jules Mirès, de Robert Hersant et de Jean Prouvost pour ne citer qu’eux.

Fondé par Emile de Girardin en 1836, La Presse fut le premier titre à l’adopter. Le journal y est vendu en dessous de son prix de revient, le déficit étant alors comblé par la vente d’espace publicitaire au sein de la publication. Il découle ensuite naturellement de cette baisse du prix de vente, une augmentation du lectorat, de laquelle naît tout aussi naturellement une augmentation du prix des espaces publicitaires au sein du journal. C’est ce mouvement qui a entraîné la mutation de ces espaces initialement occupés par de petites annonces entre particuliers, qui furent ensuite investis par des commerçants et des industriels, pour devenir « réclame », puis « publicité ».

C’est à cette même époque que l’on date l’entrée du « grand capital » dans le secteur de la presse, et la constitution des premiers grands groupes de presse qui accompagna ce phénomène. La foulée d’innovations techniques qui apparaissent à cette époque y est pour beaucoup. Très vite, certaines deviennent cruciales pour la survie des titres, qui ne disposent toutefois pas du capital nécessaire pour en faire l’acquisition, et doivent donc faire appels à des investisseurs. Riches banquiers et industriels s’offrent alors des titres de presse, dans une optique de rentabilité, tant économique que de réputation. La presse industrielle de masse était née.

Teymour Bourial

Références :

Aeropagitica, discours de John Milton au Parlement pour la liberté « d’imprimer sans autorisation préalable, ni censure », 1644

Chupin, N. Hubé, N. Kaciaf, Histoire politique et économique des médias en France, Repères, 2012

F. Balle,Les médias, PUF, Que sais-je ?, 2012.

Schumacher, ou l’histoire d’un journalisme à deux vitesses

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, Michael Schumacher est hospitalisé depuis le 29 décembre au CHU de Grenoble à la suite d’un grave accident de ski. Maintenu dans un coma artificiel et souffrant d’un traumatisme crânien, son état est jugé critique, quoique stable.

Alors que les circonstances et les responsabilités de l’accident font l’objet de nombreux débats, des voix commencent à s’élever contre la couverture médiatique sans précédent de l’évènement.

Dérives

Les médias du monde entier font en effet le pied de grue face au bâtiment où Schumi est interné. Mais faute de mieux, les télévisions rediffusent en boucle les mêmes images, à savoir celles des fans du pilote ou encore du panneau « urgence », comme l’a bien montré Le Petit Journal du lundi 06 janvier. Comble du paradoxe, elles obtiennent toutes leurs infos uniquement par les agences de presse.

Alors, dans cette véritable course au « visuel », certains journalistes outrepassent les limites et tentent de se déplacer dans l’hôpital au-delà de la salle de presse. L’un d’entre eux s’est même déguisé en prêtre pour tromper les agents de sécurité, révélant ainsi une absence de limite dans la poursuite du sensationnel.

Un journalisme « peopolisant » l’anecdotique qui pose la question de la limite entre investigation et intrusion dans la vie privée de la famille de Schumacher, loin d’être sereine face à l’acharnement médiatique. Dans un communiqué, son épouse a appelé les médias à quitter l’hôpital de Grenoble : « S’il vous plait, aidez-nous dans le combat que nous menons avec Michael. Il me parait important que vous soulagiez les médecins et l’hôpital afin qu’ils puissent travailler en paix. S’il vous plait, faites confiance à leurs communiqués et quittez l’hôpital. S’il vous plait, laissez aussi notre famille en paix ». Une demande qui a été relayée par les médias, mais qui ne semble pourtant pas avoir été entendue.

Certains fans ont également manifesté leur mécontentement envers ce journalisme intrusif, comme Monique Neyret il y a quelques jours : « On a l’impression que vous, les journalistes, vous attendez tous qu’il soit mort, et que votre but est simplement d’être celui qui annoncera la nouvelle en premier ». Une phrase qui en dit long sur un malaise dans la perception du journalisme aujourd’hui.

Le journalisme en péril ?

Finalement, ce que l’on retrouve surtout dans cette affaire, c’est cet éternel journalisme à sensation, avec ici une recette qui ne peut que marcher : une star, du sport, un accident, un risque de mort… tous les ingrédients sont réunis pour capter au mieux l’attention de l’audience. Car c’est bien de cela dont il s’agit : une course à l’audience. Néanmoins, le journalisme à sensation n’est pas totalement contre-nature si l’on considère le fait que la presse de masse est née dans l’avènement du fait divers.

Mais le fait est que ce journalisme n’est aujourd’hui plus réservé qu’aux magazines people et à la presse tabloïd, mais concerne bien la grande majorité de nos médias, y compris les JT et autres journaux d’information qui s’en défendent.

La couverture médiatique autour de l’accident de Schumacher rappelle par exemple celle de la naissance du « royal baby », avec des journalistes campant nuit et jour devant la maternité et des images, là encore, rediffusées en boucle. Idem avec la couverture médiatique actuelle autour de l’affaire Dieudonné.

Finalement, le journalisme tel qu’il est pratiqué aujourd’hui semble faire l’amalgame entre information et évènement. La sacro-sainte actualité est devenue proprement événementielle, et le journaliste n’est plus un spectateur engagé qui restitue des faits et tente de les expliquer, mais un simple témoin attestant d’une évènementialité. Un rôle qui, semble-t-il, lui donne le droit de dépasser toutes les limites de l’intimité et de la vie privée.

En témoignent les chaines d’information en continu, qui ont la possibilité de traiter des sujets de fond mais qui se contentent bien souvent de JT qui s’enchainent et se ressemblent, à grand renfort d’interviews d’experts – entrecoupés par des « priorités au direct » ayant rarement un véritable intérêt au regard de leur contenu.

Mais peut-être ne faut-il pas tomber dans le piège du regret systématique d’un « âge d’or du journalisme d’information », qui existe toujours dans certains médias d’une qualité indiscutable.

Beaucoup d’ONG se battent par ailleurs pour la liberté de la presse et de l’information, tels que Reporters Sans Frontières, mais aussi beaucoup de journalistes, et ce parfois au péril de leur vie : selon la Fédération Internationale des Journalistes, 108 d’entre eux ont ainsi été tués dans le monde en 2013.

Un chiffre ambivalent, alarmant d’une part car représentatif de la difficulté de l’exercice journalistique aujourd’hui, mais qui nous rappelle en même temps que la promesse du journalisme est toujours tenue : informer, tout simplement.

Clarisse Roussel

Sources :

Canalplus.fr

LeMonde.fr (1)

LeMonde.fr (2)

Lexpressiondz.com

Crédits photos :

Une – DL/C.A

LeJDD.fr

« GREAT PEOPLE », la dernière campagne choc de RSF

Le 21 décembre dernier, Reporters Sans Frontières dévoilait sa dernière campagne pour l’indépendance de la presse, intitulée « Great People ».

Durant 40 secondes, on y voit défiler des clichés attendrissants qui feraient passer Xi Jinping, Robert Mugabe ou Kim Jong-Un pour des enfants de chœur. Un diaporama se concluant avec la phrase suivante « Voici ce qui resterait de l’information, sans journalistes indépendants ». RSF souhaite ainsi rappeler que sans liberté d’expression et sans le travail et l’indépendance de ces journalistes, il suffirait d’un rien pour que Vladimir Poutine passe pour un amoureux des animaux, Bachar El-Assad pour un père affectueux comme les autres et Silvio Berlusconi uniquement pour un amateur de bonne musique.

“Nous avons choisi les fêtes de fin d’année pour sensibiliser le grand public à l’importance de défendre la liberté d’informer et d’être informé, alors que dans le monde, en Syrie, au Mali, en Russie et d’une autre manière au cœur de nos démocraties, les dangers auxquels s’exposent les acteurs de l’information s’intensifient”, estime Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.

Une campagne réalisée en partenariat avec l’agence BETC et diffusée quelques jours seulement après la parution du dernier bilan annuel[1] de RSF, faisant état de 73 journalistes morts au cours de l’année 2013.

Elsa Mahouche

Sources :

Rsf.org

Iletaitunepub.fr

Peut-on imaginer un journal sans photo ?

Le 14 novembre dernier, pour la première fois de son histoire, le quotidien Libération a fait le choix de publier un « numéro spécial » : un journal ne comportant aucune image, de la première à la dernière page. Seulement des cadres volontairement laissés en blanc.

Pour quelles raisons la rédaction a-t-elle osé faire un pari aussi risqué ? Les journalistes expliquent ce choix aux lecteurs dans l’édito en « Une » ainsi que dans un article entier page 23. On apprend ainsi que le quotidien souhaite dénoncer « la situation calamiteuse où se trouvent les photographes de presse, en particulier les reporters de guerre, qui mettent leur vie en danger pour à peine la gagner. »

Pourtant, savoir c’est aussi voir. On ne peut nier l’importance de l’image pour tout organe de presse. La démarche consistant à utiliser l’absence pour nous faire comprendre à nous, lecteurs, que l’image est tout sauf secondaire est pour le moins intéressante, et inédite. La photographie est primordiale, en tant qu’appui mais aussi complément du texte. D’ailleurs, ne dit-on pas souvent « une image vaut mille mots » ou encore qu’une photo « parle d’elle-même » ?

Le but de Libération est donc à la fois de dénoncer la situation des photographes, mais aussi d’alerter sur l’importance de la photographie dans un journal. Deux thématiques qu’il ne faudra à présent plus oublier de prendre en considération en lisant un média papier.

Elsa Mahouche

Sources :

Libération – Aujourd’hui, un “Libé” sans photo

Crédits photo :

Libération

Vos magazines au féminin

Je ne suis pas particulièrement féministe et je choisis d’écrire mes articles sur des sujets qui me tombent dessus. C’est donc bien malgré moi et pourtant extrêmement révélateur sur le monde qui nous entoure, que j’écris sur la communication sexuée et souvent sexiste. Je m’attaque aujourd’hui à un sujet vu et revu si ce n’est plus et qui n’a de cesse de me laisser bras ballants. Une amie m’a ramené un « Cosmo » que nous avons feuilleté entre filles pour rire bêtement après une bonne raclette (et non pas une séance de manucure/pédicure du plus cliché). Et bien je n’ai pas beaucoup ri.

Le magazine se vante de libérer la femme de préjugés machistes et de sa propre image ; un postulat que l’on a du mal à croire puisque Cosmo porte l’étiquette magazine féminin, donc par définition pas vraiment malin, exception faite de Causette. Mais, naïve, je ne croyais pas tomber dans un délire Femme actuelle et Marie Claire, pour ménagère frustrée en mal de broderie. Grave erreur, puisqu’il ne s’agit que d’une version jeune et luxe de ses monuments de la traditionnelle feuille de chou féminine (et pour cause, Cosmopolitan appartient au groupe Marie-Claire). Le problème ne se trouve pas uniquement dans le contenu, mais dans tout ce qui est sous-entendu par les choix éditoriaux. Au-delà de l’alternance publicité et « articles de fond » qui indique clairement la femme comme sujet consommateur compulsif, les articles eux-mêmes sont profondément sexistes. J’en veux pour preuve un horrible test proposé par Cosmo : « C’est qui le macho ? Pas toujours celui qu’on croit…»

J’avoue sans honte, parce que je n’avais pas deviné ce que contiendrait ce test tout à fait édifiant, avoir fait ce test, stylo en main et copines autour. Grave erreur. On a beau être cynique, le contenu du test ne peut qu’indigner. Le choix des mots, le choix des questions, remettent les femmes à leur place : elles ne sont pas victimes du machisme, elles en sont les instigatrices. En effet, elles ne laissent pas leur homme faire le ménage ou le repassage, parce qu’elles ne respectent pas « leur part de féminité ».

Cette distinction entre masculinité et féminité est particulièrement à la mode en ce moment, puisqu’il s’agit de distinguer féminité et masculinité du sexe féminin et du sexe masculin. Espoir vain quand on s’applique à utiliser des termes étymologiquement marqués, mais effort louable. Quoique… J’avoue ne pas bien comprendre en quoi faire le repassage permet d’exprimer une part de féminité quelconque, pas plus que de s’intéresser à la décoration d’intérieur. Et pourtant c’est ainsi que Cosmopolitan estime la part de féminité : elle correspond en fait à la part de tâche ménagère faite par l’un ou l’autre des parties prenantes d’un couple. Vous avez dit sexisme ? C’est en lisant entre les lignes, et cela n’est honnêtement pas bien difficile pour cette littérature-là, qu’on se rend compte que les magazines féminins sont vraiment la lie de l’émancipation des femmes. Ils prétendent libérer, ils ne font qu’enfermer dans des stéréotypes et des rôles de tradition ancestrale.

Je ne vais pas insister sur l’image donnée de la femme en tant qu’objet de mode, de soin, etc. car il s’agit là d’un sujet bien trop traité et bien peu résolu. La publicité est ce qu’elle est, les femmes doivent faire au maximum du 36 et autres foutaises, mais cela au fond n’a pas tellement d’importance. Mais il n’est pas de pire poison qu’un sexisme qui s’ignore et dans les pages de Cosmo le sexisme est partout, sous-jacent et extrêmement désagréable. Prenons le temps d’observer la première page de ce numéro :

Tout d’abord, le choix de Louise Bourgoin, que j’aimais beaucoup avant de la voir figée en première page, est très évocateur : on présente ainsi une femme libre, émancipée, drôle, bref une femme moderne et on pourrait penser que le magazine sera à son image. Astucieux donc.

En revanche si on passe en revue les différents titres, l’illusion ne tient plus. Faisons le en suivant la traditionnelle lecture en « Z » : le nom du magazine vient en premier, ainsi que la date et le prix, c’est ensuite un titre magnifique de spiritualisme qui surgit : « Ggrrr ! Ce soir c’est moi la coquine ». Première erreur. On présente ici, en une phrase, une sexualité type de la femme et pire, on commence par celle-ci. Les modalisateurs de l’exception et de l’échange des rôles montrent bien que d’ordinaire la femme est plus objet que sujet sexuellement actif, mais pour un soir, elle va faire un effort et allumer son mec. Vient après la traditionnelle rubrique mode « Spécial mode. Chic, glam, stylée, british. 48 pages pour être hyper lookée » ; puis, dans l’ordre « Couple Et si j’arrêtais de lui mettre la pression ? », « mes joies de célibataires » (en tout petit), « Test C’est qui le macho ? Pas toujours celui qu’on croit », « Amour, bonheur, bien-être Je veux que ça dure » et enfin, « Coiffures hype, soins magiques Vives mes cheveux ». Petit résumé de l’image de la femme donné en une seule couverture : rien de nouveau sous la lune, elle ne s’occupe que de son apparence ou de son couple, dans lequel elle est le monstre plein d’exigence et de frustration, elle est sexuellement un peu coincée mais Cosmo est là pour régler tout ça, les rares célibataires vont quand même trouver quelques raisons de se réjouir, toujours grâce à Cosmo et enfin elles vont trouver le réconfort dans un spiritisme douteux annoncé par le gros titre au niveau du bas ventre de Louise Bourgoin.

Franchement rien de sexiste là-dedans. Mais si vous voulez un conseil, si vous vous trouvez jamais en possession de ce Cosmo (ou de tous les autres d’ailleurs), jetez-le à la poubelle et lavez-vous les mains. Ensuite, lisez donc un Causette. Pour conclure cette année peut-être un peu trop marquée par le féminisme dans mes articles, je tenais quand même à rappeler quelque chose. Le féminisme ne consiste pas, de mon point de vue en tout cas, à laisser les hommes faire le ménage et laisser les femmes poser les pieds sur la table basse du salon en sirotant une bière. Il s’agit de laisser le choix aux femmes de faire autant que les hommes. Ce qu’elles font après de cette liberté de choix ne regarde qu’elles. Faire ou ne pas faire le repassage, jouer ou ne pas jouer au foot et tout ce que vous voudrez. Agir sans être jugée, de la même manière que les hommes. De la même manière qu’il ne s’agit pas de montrer la supériorité de la femme sur l’homme, le féminisme ne doit pas dicter une attitude qui sera un nouveau stéréotype pour la femme.

Et en dernier lieu, je me ferai un plaisir de révoquer ces notions de féminité et de masculinité. Faire du repassage, dès lors qu’on a deux mains, ça s’apprend, ça n’est pas inné.

Noémie Sanquer

Cosmopolitan Octobre 2013