Sinners : Entre ombre et lumière

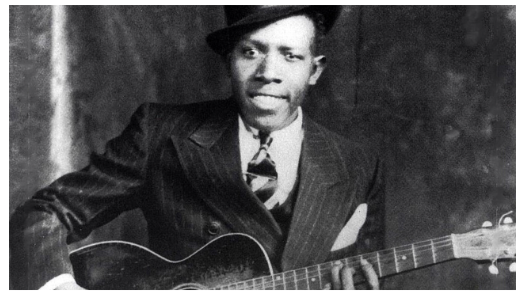

Vous a-t-on déjà parlé de Robert Johnson ?

L’homme à la guitare maudite, aux cordes envoûtantes, père du blues, de la country et du jazz, Johnson était un homme empli d’autant de talent que de mystère. L’histoire raconte qu’à la croisée d’un chemin, il aurait pactisé avec le Malin, vendu son âme en échange du génie et de la célébrité. Vrai ou faux ? À vous d’en décider.

Pour cela, il vous suffit de regarder Sinners, un film produit par Ryan Coogler, qui, pour le plaisir de nos yeux, met doublement en vedette Michael B. Jordan.

Sorti en salles le 16 avril 2025, ce film inspiré de cette légende est un chef-d’œuvre mêlant avec habileté horreur, références culturelles et héritage musical. Amour déconstruit et vodou, ce film mérite une analyse précise… et c’est avec plaisir que FastnCurious s’en charge.

Recontextualisation :

Ryan Coogler remonte le temps, au Mississippi des années 1930, en plein cœur de la ségrégation raciale. C’est la terre natale des frères jumeaux Smock et Stack, les personnages principaux. Après avoir fait fortune à Chicago, ils reviennent avec un projet ambitieux : ouvrir un club de blues, un lieu de libération. Mais leur rêve se heurte à des forces maléfiques qui hantent le Mississipi, des vampires, pour ne rien spoiler.

Le péché d’aimer et d’être aimé ?

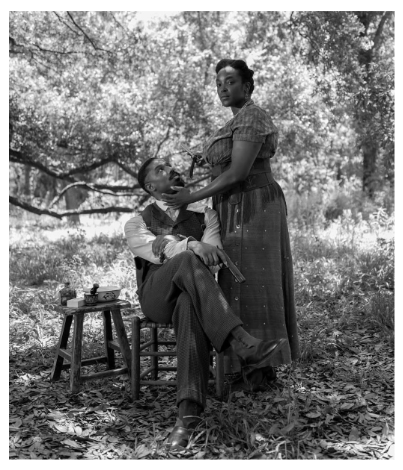

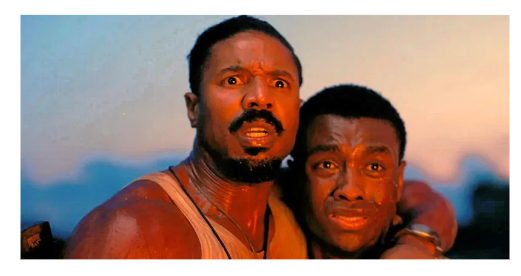

image extraite du film

Chez Ryan Coogler, le couple n’est jamais juste un duo amoureux. Dans Sinners, aimer devient un acte de transgression, il est politique, social, racial. Un péché, peut-être. En tout cas, un acte chargé. Coogler ne célèbre pas l’amour universel : il donne la parole à ceux qu’on préfère, bien souvent, ne pas voir aimer. Ceux dont l’existence même dérange l’ordre établi.

Le couple formé par Stack et Mary illustre à merveille cette tension. Mary, bien qu’ayant des origines afro-descendantes, est perçue comme blanche aux yeux du monde. Une perception remise en question par la fameuse one-drop rule, héritée de l’histoire raciale américaine, selon laquelle une seule goutte de sang noir suffit à faire de vous un corps racialement « autre ». C’est dans cette ambiguïté que Coogler frappe et installe un couple mixte là où on ne l’attend pas, en jouant sur le regard social et nos propres lectures du corps.

Leur relation, impossible à vivre au grand jour, fait écho à de nombreuses histoires invisibilisées. Ce n’est pas un hasard si Coogler les a faits vampires. Amoureux condamnés à l’ombre, Stack et Mary incarnent une métaphore assumée : l’amour illégitime selon la norme ne se montre pas ou alors à ses risques et périls.

Mais le film ne se contente pas de constater cette invisibilisation. Il la défie. Dans la scène post-générique, le couple entre main dans la main dans un bar, à la lumière (ou presque). Ce plan, bref mais puissant, fonctionne comme une réparation fictionnelle. Coogler ne réécrit pas l’Histoire, il en propose une version parallèle : un espace mental où les Stack et Mary du passé et du présent ont enfin le droit d’exister, et d’aimer, pleinement.

Cette évocation renvoie directement à l’affaire Loving v. Virginia, qui aboutit en 1967 à l’abolition des lois interdisant le mariage interracial aux États-Unis. Cette décision historique de la Cour suprême a marqué un tournant : elle reconnaissait enfin que l’amour ne devait plus être conditionné par la race. Comme Sinners, ce contexte rappelle à quel point l’amour a longtemps été, et reste parfois, un acte politique.

Noire, grosse et aimée : Annie

image extraite du film

Parfois, le simple fait de voir un certain profil aimé et désiré à l’écran semble relever de la provocation. Ça gratte, ça dérange. Mais en vérité, difficile d’en vouloir totalement au public : quand un schéma est systématiquement dissimulé, contourné ou tout bonnement refusé par l’industrie, le jour où on choisit de le briser, ça coince. Pourquoi ? Car nous avons tous été formatés.

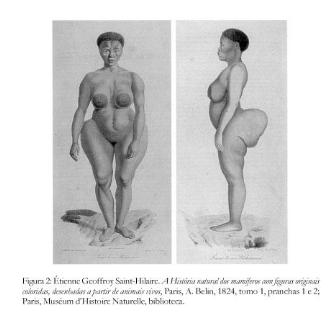

Allez, testons quelque chose : êtes-vous capables de citer trois femmes noires, grosses, réellement aimées au cœur d’une intrigue amoureuse au cinéma, sans qu’elles ne soient réduites à un fantasme pseudo-exotique façon Vénus ?

(Petite pause culture : Saartjie Baartman, surnommée la Vénus, était une femme exhibée dans les foires européennes du XIXe siècle pour son corps, traité comme un objet de curiosité coloniale.)

Non ? Toujours pas ? C’est normal, elles n’existent pas. Ou plutôt : on les empêche d’exister.

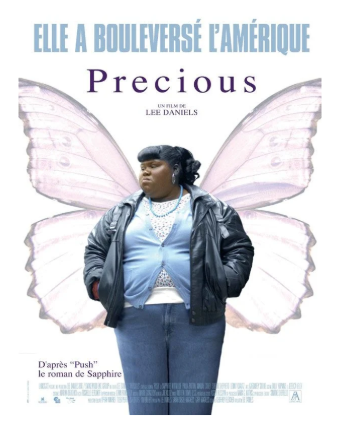

Quand on daigne représenter des femmes noires grosses dans les médias, c’est souvent à travers le prisme de la souffrance ou de la monstruosité sociale. Prenez Precious (2009, Lee Daniels), par exemple : une jeune fille noire, grosse, abusée, en échec scolaire, presque privée d’horizon. Ce n’est pas une héroïne, c’est un corps-problème. Sa douleur devient spectacle. Et surtout, aucun désir ne l’effleure, encore moins une romance.

C’est pourquoi le personnage d’Annie fait office de révolution. Annie est noire, grosse, sorcière (tant qu’à faire), et aimée. Vraiment aimée. Par un homme que la société considère comme « beau », comprenez : grand, musclé, charismatique. Et c’est précisément là que ça coince.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été d’une violence désarmante : dès ses premières secondes à l’écran, certains ont pensé qu’Annie interprétait le rôle de la mère de Smock. D’autres, plus subtils mais tout aussi toxiques, ont exprimé leur « incompréhension » face à ce couple « incongru ». Bref : pour beaucoup, un homme aussi « désirable » n’a aucune raison de tomber amoureux d’une femme qui ne coche pas les cases du fantasme occidental standardisé.

Et cette gêne n’est pas que virtuelle. Elle se glisse aussi dans la promo du film. Tandis que Hailee Steinfeld, plus célèbre, je vous l’accorde, mais tout de même dans un rôle secondaire, est invitée à débriefer sa love story fictive sur les plateaux télé, l’actrice incarnant Annie est, elle, soigneusement tenue à l’écart de ces discussions-là. Pas de canapé rouge, pas de blague sur leur « alchimie à l’écran », pas de compliments gênés sur la « tension sexuelle entre eux ». Le message implicite est clair : on peut tolérer la relation dans la diégèse, mais surtout pas dans l’imaginaire collectif.

Pourtant, c’est là que Sinners marque un point. Il ne se contente pas de mettre un couple improbable à l’écran, il oblige à regarder ce que l’on n’a pas appris à désirer. Il confronte le spectateur à ses propres biais. Le couple formé par Annie et Smock n’est pas là pour cocher une case diversité, il est là pour nous faire comprendre une chose simple : l’amour, le vrai, ne devrait pas être un privilège esthétique.

Louisiana, fille préférée de maman Vodou

Impossible de parler de Sinners sans évoquer croyances, colonialisme et héritage culturel. Car ici, la musique n’est pas qu’une simple ambiance : c’est une mémoire vivante. Ryan Coogler puise dans les racines africaines pour composer son récit. Il rend hommage à une tradition qu’on a trop souvent voulu effacer à coups de Bible et de poudre à canon : celle des griots, figures majeures de la transmission du savoir en Afrique de l’Ouest.

Les griots, ce ne sont pas seulement des musiciens ou des conteurs : ce sont des bibliothèques humaines. Entre le XIIe et le XIVe siècle, notamment dans l’Empire du Mali, ils incarnaient l’histoire orale. Pas d’école, pas de manuels, mais des chantres qui traversaient les villes pour raconter, enseigner, éduquer à coups de récits, de chants, de proverbes. Leur instrument de prédilection ? La kora, ancêtre direct de la guitare, élément central du film. Ce que Coogler souligne est simple : sans les griots, sans ces passeurs de mémoire, c’est tout un pan de l’héritage africain qui se serait éteint.

Si le savoir a survécu, les croyances aussi. Il suffit de regarder le Vodou. Contrairement à ce que Hollywood a tenté de nous vendre pendant des décennies, non, le Vodou n’est pas une invention obscure de l’esclavage. C’est une religion africaine ancienne, structurée, encore pratiquée aujourd’hui, et qui a traversé l’Atlantique avec les corps déplacés de force.

Grâce à des figures de transmission comme Annie, la sorcière de Sinners, Coogler montre que ces croyances n’ont jamais disparu. Elles ont résisté.

Et où ces croyances se sont-elles enracinées ? En Louisiane, évidemment. Terre d’exil, de croisements et de métissages, la Louisiane, et plus encore La Nouvelle-Orléans, est devenue l’un des foyers majeurs du vodou aux États-Unis. Il faut rappeler que la Louisiane fut l’un des principaux territoires de la traite transatlantique dans le Sud du pays. D’abord colonie française puis espagnole, elle a vu l’arrivée de milliers de personnes réduites en esclavage, notamment après la Révolution haïtienne. Mais cette mémoire ne s’arrête pas aux frontières de la Louisiane. L’État du Mississippi, situé juste à l’est, partage avec elle une trajectoire coloniale et esclavagiste semblable. Ces deux territoires voisins ont été profondément façonnés par l’économie de plantation, par le système esclavagiste et par les migrations forcées de populations africaines. C’est cette histoire commune qui explique pourquoi certaines croyances spirituelles africaines, comme le vodou, ont fini par traverser les rives du fleuve Mississippi. Si elles y ont pris racine de manière plus discrète qu’à La Nouvelle-Orléans, elles ont néanmoins survécu, notamment à travers des formes populaires comme le hoodoo.

Le choix de ce décor n’a donc rien d’anecdotique : il permet à Coogler de faire dialoguer passé et présent et de rendre à la spiritualité africaine toute sa complexité, sa dignité et sa beauté. Car non, Annie ne fait pas peur. Elle protège. Son amulette, qu’elle donne à Smock, devient un symbole puissant : le Vodou comme outil de survie, pas comme menace.

Et c’est là que Coogler frappe fort : il refuse de présenter le Vodou comme une croyance « exotique » ou marginale. Il le montre pour ce qu’il est, une spiritualité à part entière, un refuge, un outil de résilience. Une croyance comme une autre.

image extraite du film

En miroir, Sinners critique ouvertement l’imposition violente du christianisme dans les plantations. La scène la plus marquante reste celle du baptême inversé entre Remmick (le vampire originel, figure du Mal) et Samuel. Remmick mime les gestes sacrés, cite Mathieu 6 : 9-13 (« Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…») et détourne les codes chrétiens pour mieux en souligner les ambiguïtés. En faisant du Mal un personnage capable de réciter la Bible et d’utiliser ses rites, Coogler interroge l’autorité d’une religion imposée de force, et rappelle que selon les Écritures elles-mêmes, le diable n’est qu’un ange déchu. L’image du baptême, symbole de pureté et de renouveau, devient ici une scène de domination et de terreur : un geste censé sauver est vidé de son sens, retourné contre le corps noir. Par ce détournement visuel fort, le film fait apparaître les contradictions d’un discours religieux utilisé historiquement comme outil de soumission.

Entre musique et héritage : rendons à César ce qui appartient à César

On ne le répétera jamais assez : sans les Noirs, pas de musique moderne. Jazz, blues, soul, funk, rock, hip-hop, R’n’B, country, on pourrait presque, j’ai bien dit presque, dire que les cultures noires ont inventé la bande-son du monde occidental. Et Ryan Coogler le sait.

Le moment le plus fort ? Sans doute cette scène où le temps se fige, littéralement, à la suite d’un rituel déclenché par Samuel. Dans cette pause surnaturelle, un défilé musical s’enclenche. Comme un vinyle géant qui rembobine l’Histoire. Jazz , riffs de blues, échos de gospel, beats du hip-hop, soul, percussions africaines, chaque morceau rappelle d’où vient ce son qu’on consomme aujourd’hui sans même plus y penser.

image extraite du film

Coogler ne se contente pas de nous régaler les oreilles : il construit un manifeste sonore, une véritable cartographie des luttes, des deuils et des réinventions. Parce que oui, cette musique née de l’oppression, des champs de coton, des ghettos et des exils est devenue un pilier de la culture mondiale… tout en étant constamment pillée.

Cette séquence est un rappel à l’ordre : rendez à César ce qui appartient à César. Ce n’est pas Elvis qui a inventé le rock. Ce n’est pas Justin qui a inventé la soul. Ce ne sont pas les majors qui ont inventé le rythme.

En figeant le temps, Coogler rend la parole à celles et ceux qu’on a réduits au silence : les artistes, les griots modernes, les génies anonymes étouffés par les maisons de disques ou l’histoire officielle. Il montre que chaque note noire a un passé, une mémoire, une douleur, une puissance. Et quand on y pense, qui mieux que des vampires pour raconter une histoire de transmission, de cycle et de résurrection ? La musique n’est jamais morte, elle a juste appris à survivre.

Coogler & Stallone : l’art pour l’art

Sinners, comme chaque réalisation de Ryan Coogler, est une lettre d’amour au cinéma. Et plus précisément à Sylvester Stallone. L’hommage est évident dans une scène où Coogler pastiche clairement Rambo, saga culte des années 1980. On y retrouve la figure de John Rambo, ancien soldat des forces spéciales traumatisé par la guerre du Vietnam, devenu une icône du héros solitaire, ultraviolent, invincible.

Dans cette scène de Sinners, Smock reprend tous les codes : le torse gonflé, les armes sophistiquées, l’endurance surhumaine et le regard fermé. Une masculinité de pierre, capable d’esquiver les balles avec une grâce presque chorégraphique. Coogler s’amuse, évidemment, mais il ne choisit pas ce modèle par hasard.

Ce n’est pas la première fois qu’il convoque Stallone dans son œuvre. Dans Creed (2015), il relançait déjà la saga Rocky en racontant l’histoire du fils d’Apollo Creed, toujours interprété par Michael B. Jordan. Et ce n’est pas anodin si Jordan est le fil rouge de toute la filmographie de Coogler. Il représente un autre type de héros, plus complexe, plus moderne, qui vient rééquilibrer l’héritage un peu ennuyeux de l’homme fort à l’ancienne.

À travers ces clins d’œil, Coogler rend hommage à ses influences tout en les rejouant à sa manière. La figure de Stallone est là, mais elle est déplacée, retravaillée, presque questionnée. Et même si l’ombre de Rambo plane, c’est bien Michael B. Jordan qui incarne l’avenir, avec bien plus de nuances.

Enfin, Sinners, ce n’est pas juste un film de vampires noirs, comme certains pourraient le croire trop vite. C’est un film dense, plein de références culturelles, historiques et musicales, qui raconte bien plus que ce qu’il montre. Et si vous hésitez encore… on espère avoir suffisamment piqué votre curiosité. Parce que franchement, entre nous, Ryan Coogler ne mérite pas juste vos applaudissements, il mérite aussi notre argent.

Sources :

Robert Johson :

Jazz Culture : Et le Diable a surgi – La vraie vie de Robert Johnson de Conforth & Wardlow :

SEB : Il a vendu son âme au diable ?

Le péché d’aimer et d’être aimé :

Documentaire HBO : The Loving Story (2011)

Film : Loving (2016) , Netflix :

Noire, grosse et aimée :

Livre : Amours silenciées : repenser la révolution romantique depuis marges (2022) Christelle Murhula

Film : Precious (2009) Lee Daniels

Louisiana, fille préférée de maman Vodou :

2 minutes pour comprendre le griot :

DA KALI : The pledge of the art of the griot :

The Voodoo Renaissance of New Renaissance :

Uncovering the power of Hoodoo : An Ancestral journey

Eden Nsimba Nzinga

One thought

J’avais déjà vu et aimé le film ( la BO est incroyable ) , mais l’analyse faite dans cette article me donne encore plus envie de le revoir et de le montrer à mon entourage, bravo fast’N