La white trash, le futur du swag?

Devant une société de plus en plus sombre et incertaine, l’émergence d’un rap absurde, critique et ironique se fait entendre. A mi-chemin entre la noirceur et l’humour… Cette tendance rap, c’est la white trash.

La white trash, késako ?

L’expression « white trash » (raclure blanche) est utilisée à l’origine pour décrire la part la plus pauvre de la population blanche américaine. Des gens pour qui la culture et l’éducation sont des mots étrangers, des gens sales, incestueux, drogués, ivrognes, tatoués et totalement « beaufs ». Bref, tout ce dont on peut rêver. La famille de Shameless en est peut-être l’exemple le plus emblématique.

Exemple stéréotypé de la famille white trash

Peu à peu, ce terme à été repris pour décrire une tendance en matière de rap. La white trash est un phénomène apparu à la fin des années 90 lorsque des rappeurs blancs ont désiré se faire une place dans le rap/hip hop, un milieu dominé majoritairement par des rappeurs d’origine afro-américaine. Aux States, le « papa » des rappeurs white trash, vous le connaissez tous, c’est Eminem, véritable ovni dans le monde du rap US, de par son talent et sa couleur de peau.

A l’époque, être blanc dans le rap était mal vu, antinomique, synonyme de « chétif » et d’ « intello ». Les rappeurs blancs ne semblaient pas légitimes mais plutôt ridicules, incapables d’une performance correcte comme si le talent d’un rappeur était proportionnel à son taux de mélanine. Un autre cliché du rap voulait qu’un rappeur gagne sa légitimité en prouvant qu’il avait souffert par le passé. Les Afro-américains avaient donc plus de raisons d’être légitimes en mettant en avant les blessures de leurs ancêtres et en dénonçant le racisme, la ségrégation, ou encore l’esclavage.

Ce phénomène est particulièrement bien illustré par le film 8 Mile avec Eminem (inspiré de sa vie) où celui-ci cherche à s’imposer dans des battles de rap où les participants et le public sont uniquement noirs. On lui fait alors comprendre qu’il n’est pas à sa place, il va dès lors devoir lutter contre les préjugés et ses propres démons pour se faire une place dans un milieu hostile.

Du côté de notre patrimoine rap français, DIAM’S, dénonçait elle aussi son mal-être, sa difficulté à percer dans un milieu où le simple fait d’être blanc était éliminatoire : « j’ai vite compris qu’on me prenait pour une conne, autant mes profs que mes potes, une petite blanche dans le hip hop…» DIAM’S – Petite Banlieusarde

Même si chaque rappeur blanc peut interpréter la white trash à sa façon, celle-ci consiste premièrement à parler de drogue et de sexe de manière très vulgaire afin « d’asseoir » sa notoriété et de démontrer sa street credibility, légitimer son côté « fils de la rue ».

En France, Alkpote est considéré comme l’initiateur de ce mouvement. S’en suit une flopée de descendants comme Orelsan, Biffty, Vald… Blancs, souvent tatoués, pas particulièrement sexy et toujours un peu (ou beaucoup!) haineux, ces derniers montent dans la « rapshère » avec des paroles à prendre au 40ème degré, remplies de phrases grotesques aux rimes vulgaires. On remarque également chez eux une certaine volonté de « rapper sans thème », uniquement pour enchainer les punchlines provocantes et absurdes.

« La chatte à ta grand-mère, on rentre par devant, et par derrière. Viens ici mon petit, on va voir si tu grossis, tiens un bifidus actif dans ton anus tu sens Biffty. » BIFFTY – SOUYON (produit par DJ Weedim)

« Je suis ingénieux comme Jules Verne, je t’asperge avec mon jus de verge, jusqu’à ce que ça te submerge. » Alkpote feat. Jarod & Tino | Les Marches de L’Empereur Saison 2 #10 #Triceratops | Daymolition

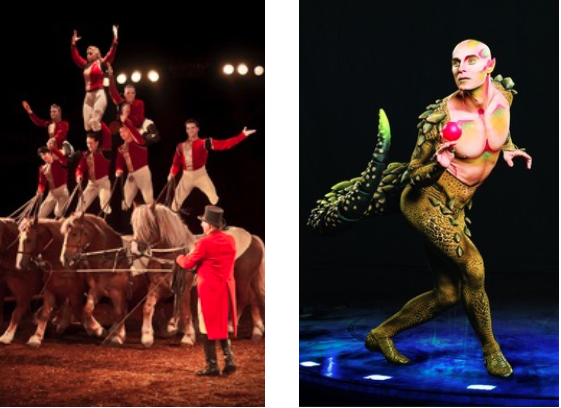

La Prière du Poulet X 25G et Jean Floch sur le tournage du clip REDNECKS DU TERROIR

Pour preuve du succès des rappeurs white trash, Vald a écoulé en une semaine 5 355 exemplaires physiques de son album « Agartha », 3916 exemplaires digitaux et l’équivalent de 6 175 exemplaires en streaming. L’album sorti fin janvier se classe déjà disque d’or. Vald parle de sa vie de jeune, des drogues, de l’amour, et critique la surconsommation dans des textes parfois très tranchés et sans aucun filtre.

Incontournable, Orelsan est un autre « white trasher » qui a su conquérir le public français. Celui-ci s’appuie sur des textes tout en provocation et surfe sur le buzz qu’il génère grâce à des phrases choc et à un langage cru, insultant, avec un style d’ado attardé affiché fièrement.

Un autre phénomène rencontre un succès considérable : celui des rappeurs parodiques. En tête de liste, on retrouve Lorenzo. Celui-ci a généré un buzz considérable il y a quelques mois avec le titre « Le Freestyle du sale » qui compte plus de 32 millions de vues sur Youtube. Son dernier clip, « Le son qui fait plaiz » a fait 2 millions de vues en moins de deux jours.

Comment expliquer un tel succès ?

Ce rap qui, au vu de la particularité des paroles et du rythme lancinant voire saccadé, peut être considéré comme étant réservé a à un public de niche, tend en fait à se démocratiser. Il envahit nos télévisions et nos radios. Certains de ces rappeurs white trash, comme Vald, sont même en tournée à travers toute la France.

A l’origine, le rap était un moyen d’exercer une critique du monde d’aujourd’hui en dénonçant des injustices. Les thèmes principaux étaient le sort des minorités critiquant leurs « ghettos », leurs difficultés à s’intégrer dans une société qui les rejette. À partir des années 2000, le rap commence à basculer vers un style « gangsta, bling-bling » représenté par Fifty Cent aux Etats-Unis ou Booba en France. Ce rap, exclusivement masculin, met en scène des hommes bodybuildés, entourés de femmes légèrement vêtues et fiers d’une richesse amassée grâce à des trafics illicites, mais qui leur ont permis d’obtenir un succès inespéré.

Booba, prêt à niquer des mères

50 Cent, en mode beau gosse

La white trash bascule vers l’absurde et renverse les codes précédemment établis par les rappeurs afro-américains ou « bling-bling ». C’est un courant plus discret et alternatif, entre dénonciation d’injustices obsolètes, virilités accentuées, et haine gratuite. Avec l’émergence de ce rap à la limite de l’absurde, on se demande si beaucoup s’identifie réellement à ces textes, plus particulièrement les jeunes. Qui est le public de ce rap volontairement glauque et provocant qui se créé une place dans l’industrie musicale française ? Sans autre forme de communication que des vidéos diffusées sur Internet, les « white trasher » du rap français, bien loin du charisme d’Eminem et avec un style beaucoup plus caricatural, sont parvenus à acquérir une renommée et ont réussi à faire émerger une tendance rentable.

Au rap « bling-bling » et white trash s’oppose désormais des rappeurs au style plus “vulnérable”, comme Nekfeu, séduisent le grand public. Ces rappeurs privilégient des textes chantés avec des paroles qui s’adressent aux jeunes et des clips qui montrent une vie plus quotidienne.

Le premier couplet de la chanson « On verra » de Nekfeu en est particulièrement représentatif : « On sèche les cours, la flemme marque le quotidien /Être en couple, ça fait mal que quand t’y tiens / Même si j’ai rien à prouver, j’me sens un peu seul / J’ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle / En possession d’drogues, les jeunes sont fêtards / Quelle ironie d’mourir en position fœtale / Je viens à peine de naitre, demain j’serai vieux / Mais j’vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. »

Alors, quel type de rap réussira à s’imposer dans les prochaines années ? Quels sont les éléments qui pourront faire la différence, et remporter la majorité dans le cœur du public français ? Que vous soyez plutôt poète, trash, ou bling-bling… la réponse vous appartient !

Alice Rolland

En collaboration avec Vincent Decoust

Crédits :

noisey.vice.com – https://noisey.vice.com/fr/article/vald-interview-nqnt

industrie-culturelle.fr – http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/skyrock-emergence-rap-francais/

prieredupoulet.com -ttp://prieredupoulet.com/2016/03/01/rednecks-du-terroir/

pinterest.Com – https://fr.pinterest.com/pin/260575528409806783/

generations.fr – http://generations.fr/news/coulisse/34610/50-cent-ne-veut-pas-payer-l-ex-de-rick-ross

Source:

• F.Dordor, White trash, la raclure blanche vous salue bien, Les Inrocks, le 28/02/2012, consulté le 04/04/2017

• Genono, Rap français : la grande tendance du white trash, lemouv.fr, 15 juillet 2016, consulté le 04/04/2017