"She wants to be a man, a man … She wants to be born again, again"

Ce n’est pas l’histoire d’une femme qui aurait aimé être un homme, comme le chante Christine and The Queens, mais celle d’un homme qui souhaite devenir une femme. Dans The Danish Girl sorti en janvier 2016, Tom Hooper retrace la vie de la pionnière du mouvement transsexuel, l’artiste danoise Lili Elbe. Et comment ne pas avoir eu vent de Bruce Jenner, le beau-père de Kim Kardashian devenu il y a peu Caitlyn Jenner ? Si les transsexuels et transgenres – oui, il y a une différence – sont remis à l’honneur et tentent de légitimer leur choix, leur style de vie, qu’en est-il dans la réalité ? En parlons-nous tant que cela et les connaissons-nous vraiment si bien ?

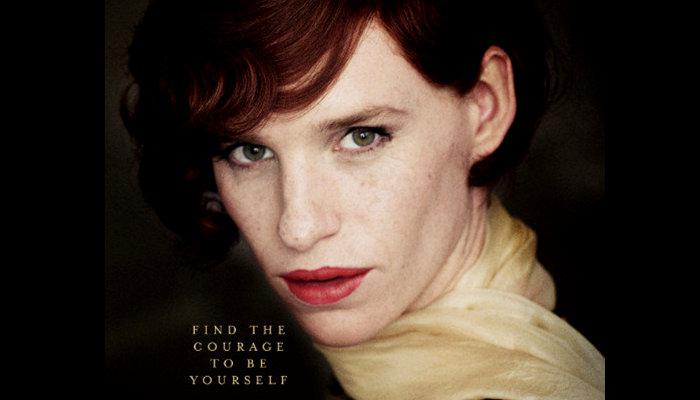

The Danish Girl ou l’ode à la transsexualité et à la féminité

Ce début d’année commence fort avec un film qui risque d’être l’un des plus marquants de 2016 : The Danish Girl. Le film raconte la vie de Einar Wegener, un artiste danois qui en se travestissant en femme pour servir de modèle à sa femme Gerda Wegener, devient Lili Elbe. Prenant goût aux costumes et à l’attitude féminine, Lili se sent prisonnière de son corps masculin et décide de changer de sexe. Nous sommes en 1930 et la première femme transsexuelle est née. 86 ans plus tard, ce film nous interroge sur notre connaissance et notre position face aux transsexuels : Tom Hooper met en exergue la difficulté pour un homme ou une femme d’oser assumer sa véritable identité sexuelle et force est de constater que le sujet a encore une résonance terriblement actuelle en 2016.

Sa sortie fait également écho au tapage médiatique qui n’a de cesse depuis l’été 2015 autour de Caitlyn Jenner et de la couverture de Vanity Fair. Résonance médiatique d’autant plus forte que Caitlyn, ancien athlète, fait partie du clan extrêmement médiatisé des Kardashian. Rappelons tout de même que même s’il lui a fallu de l’audace pour s’assumer aux yeux du monde, Caitlyn ne s’est pas reposée sur ses lauriers et a lancé sa propre émission : I am Cait… diffusé sur E ! News, qui, malgré une faible audience, aurait permis à Caitlyn de toucher plusieurs millions de dollars. Alors, volonté de démocratiser l’image des transsexuels ou promotion de soi à la Kardashian ?

Précisons d’ailleurs que, bien évidemment, Caitlyn possède des mensurations parfaites : alors que de nombreux sites de mode vantent la diversité des femmes et non l’existence d’un type idéal, un homme qui décide de changer de sexe prend soin de ressembler à « la femme parfaite ». Pourtant, la volonté des transsexuels est d’être en adéquation avec leur corps et leur identité, et pas nécessairement avec un stéréotype. Le débat est sans fin…

L’art et la musique : refuge de ces oiseaux de nuit ?

Bien que le cas de Caitlyn Jenner soit l’expression –très médiatique et controversée- d’une volonté de normaliser les transsexuel(le)s, il n’en demeure pas moins que les mentalités ont toujours semblé méfiantes quant aux transgenres, les associant bien souvent aux bas fonds des grandes villes.

Toutefois, remercions 1968 qui a permis la libéralisation des mœurs et quelques années plus tard le développement du mouvement punk à New York, Londres et Paris, où se mélangent à la fois artistes, jeunes, homosexuels et transsexuels. Les chansons se veulent antihomophobies et antitransphobies. Des artistes comme David Bowie jouent eux aussi sur le côté androgyne de leur personnage, ou sur le flou autour de leur sexualité : ni homme, ni femme, juste soi. Christine and The Queens reprend ces idéaux dans, par exemple, sa chanson “Paradis Perdus”, qui raconte sa rencontre avec des drag queens à Londres.

D’autres au contraire, conscients du malaise qui gravite encore autour de la transsexualité, décident de se cacher : c’est le cas de Caroline Cossey qui en 1981 joue une James Bond Girl dans Rien que pour vos yeux. Un tabloïd américain dévoilera des années plus tard que Caroline était en réalité un garçon à la naissance. Après cette révélation, l’actrice reconnaît avoir envisagé le suicide.

Une transsexualité à la mode ?

Aujourd’hui encore, les transsexuels souffrent d’une image de marginaux et les témoignages douloureux sont nombreux. Néanmoins dans la mode, lieu de culte de la beauté et de la tendance, les créateurs tentent d’afficher une certaine ouverture d’esprit en prenant comme mannequins des femmes transsexuelles : c’est le cas d’Andreja Pejic qui pose pour le magazine féminin Vogue, ou encore de Léa T pour Givenchy. Mais encore une fois, on peut interroger la sincérité des créateurs et des magazines : s’agit-il vraiment d’affirmer son soutien à la cause des trans en les faisait défiler et en leur permettant de s’assumer dans leur nouveau corps et identité, ou bien s’agit-il de faire la promotion de sa marque en montrant au monde entier que l’on est ouvert à ces pratiques qui sont récusées par beaucoup ?

En toute honnêteté, ne voyons-nous pas des femmes qui défilent ? Pour la majorité, il est impossible de savoir qu’elles étaient des hommes à la naissance, et nous ne pouvons qu’admirer leur beauté.

Et si la mode joue de plus en plus sur le non-genre et l’aspect unisexe de ses collections et qu’on pourrait penser qu’elle serait un moyen pour les transsexuels de libérer leur image et ainsi de « normaliser » leur choix, ne soyons pas dupes. On s’aperçoit bien vite qu’en dehors des projecteurs, cette acceptation est moins évidente et que l’on a davantage tendance à admirer un mannequin transsexuel, parfait, que ceux que l’on croise dans la rue jugés fantasques.

Si l’art et la mode permettent aux transsexuels de trouver grâce aux yeux du public et de faire accepter une certaine différence, les taux de suicide élevés et le mal-être lié au rejet de ces personnes nous prouve qu’il ne suffit pas de quelques stars et coups d’éclats médiatiques pour faire accepter pleinement la transsexualité, et qu’un travail de fond doit être réalisé par la société sur ses préjugés.

Ludivine Xatart

Sources :

Vanity Fair : http://www.vanityfair.fr/timeline-transgenres-popculture#a1950 : « Une histoire des transgenres dans la pop culture ».

Télérama : http://www.telerama.fr/musique/christine-and-the-queens-j-adorerais-etre-une-icone-gay,111590.php

Konbini : http://www.konbini.com/fr/tendances-2/avenir-mode-non-genre/ : « L’avenir de la mode réside-t-il dans le non-genre ».

MetroNews: http://www.metronews.fr/info/suicide-depression-une-premiere-etude-sur-les-souffrances-des-transsexuels/mnks!NHjNLWE0wAAlM/

Crédits images :

The BRCW Reviex

Boston Globe

planettransgender.com

www.hapersbazaar.com