Derrière ce beau ruban rose se cache un cancer

Pour la 21ème année consécutive en France, Octobre s’était à nouveau paré de rose pour vaincre le cancer du sein. Pour donner espoir aux femmes et favoriser la recherche, entreprises et personnalités s’engagent financièrement et symboliquement. Ba&Sh, Clinique, Bobbi Brown et Les Dieux du Stade entre autres s’impliquent auprès d’Estée Lauder, l’initiatrice du mouvement.

Les entreprises qui s’engagent à faire don d’une partie de leurs bénéfices à une association fondent leurs campagnes sur le soutien de personnalités comme Nathalie Rykiel, Estelle Lefebure, Pauline Delpech et Kate Moss qui sont les égéries et les porte-paroles éphémères de cette cause.

Mais au-delà de la visibilité apportée à la maladie, quelles sont les conséquences de ce « celebrity endorsement », qui bien qu’il soit devenu une sorte de rituel, n’en reste pas moins une action temporaire.

Kate Moss pour la Fondation Linda McCartney, 2014

L’imposture du ruban, le pinkwashing

Malgré cette mobilisation, comment expliquer ces propos formulés sur le blog du Nouvel Obs par l’une de ces femmes frappées par le cancer : « J’ai le cancer du sein, votre marketing me rend malade ! J’ai le sentiment d’avoir été instrumentalisée. Aujourd’hui, j’ai envie de dire : “Laissez mon cancer du sein tranquille! »

Au-delà de l’image lisse qu’Octobre rose s’est construite, les campagnes mises en œuvre sont de plus en plus souvent dénoncées comme un marché marketing dont la médiatisation à grande échelle aurait pour objectif principal d’offrir aux entreprises partenaires une revalorisation de leur image. Parmi ces critiques, on trouve le manque d’informations sur la mammographie, l’excès d’objectifs commerciaux, les éléments cancérigènes contenus dans les produits vendus et la transformation du cancer en un véritable combat.

Ainsi, l’association UFC Que-choisir dénonce l’injonction à la mammographie comme solution de dépistage unique. Elle met en valeur l’utilisation d’arguments émotionnels parmi lesquels la culpabilité et l’absence d’explications concernant d’éventuels effets indésirables pour la patiente. Elle critique également le manque de statistiques liées au phénomène de surdiagnostic qui entrainerait la détection puis le traitement de tumeurs non dangereuses.

De plus, l’argument de vente « cancer du sein » est un levier important dans l’acte d’achat. Une étude du cabinet Cone Communication démontre que ces engagements orientent les choix de 79% des consommateurs.

En effet, le ruban rose attire de nouvelles cibles et augmente les profits tout en valorisant l’image d’une marque présentée comme « responsable ». En comparaison, les impacts sur la recherche sont moindres : les fonds récoltés sont donc peu communiqués, souvent limités par un montant maximal. La visibilité porte donc plus sur l’engagement de la marque plutôt que sur les actions de recherches ou de soins soutenues, lesquelles demeurent obscures pour les consommateurs.

Par conséquent, l’argument « cancer du sein » s’en trouve surexploité et certains produits vendus sous l’égide du ruban rose sont dénoncés comme cancérigènes (lait, essence, et produits cosmétiques notamment).

En réponse à ce phénomène et pour avertir les consommateurs, le groupe américain Breast Cancer Action, a lancé en 2013 la campagne « Think before you pink » dans le but de dénoncer « l’industrie du cancer du sein ».

« Stop the Distraction. It’s Breast Cancer Industry Month and the pink floodgates have opened. And again we ask: what have all these pink ribbon products and promotions done for women living with and at risk of breast cancer? »

« Arrêtez de faire diversion. C’est le Mois de l’Industrie du Cancer du sein et les robinets roses se sont ouverts. Et, encore une fois nous demandons : que font tous ces produits roses et ces campagnes promotionnelles pour les femmes qui vivent avec un cancer du sein ou risquent d’en avoir un un jour? »

Les conséquences de ce détournement sont nombreuses, à commencer par un changement dans les représentations véhiculées autour du cancer du sein. A l’image du slogan de l’association Le cancer du sein, parlons en : Ensemble, portons le Ruban rose et gagnons ce combat ! Ensemble, nous vaincrons !, le cancer est présenté comme un véritable combat plus que comme une maladie. Selon Léa Pool, réalisatrice du documentaire L’industrie du ruban rose, « tout est pensé au niveau marketing : on parle du cancer mais il faut que cela soit joli, élégant, féminin, que le discours dominant véhicule l’énergie et l’optimisme (…). Dans le cas du cancer du sein, c’est la féminité, la maternité. On enrobe le cancer dans quelque chose qui dilue le drame, on vend l’espoir. Ça ne se vend pas le désespoir, la laideur». Cet objectif se retrouve dans les visuels des campagnes qui présentent des bustes de femmes bien portantes sur un fond rose, des visages rieurs et en bonne santé. En réponse à ce détournement, Léa Pool dénonce les entreprises engagées dans la lutte contre la maladie et menant en parallèle des actions favorisant son augmentation. Ce pinkwashing (terme dérivé du greenwashing) fait du cancer un produit de consommation et permet aux entreprises de se bâtir une image bienveillante.

Des solutions différentes : écoute et soins

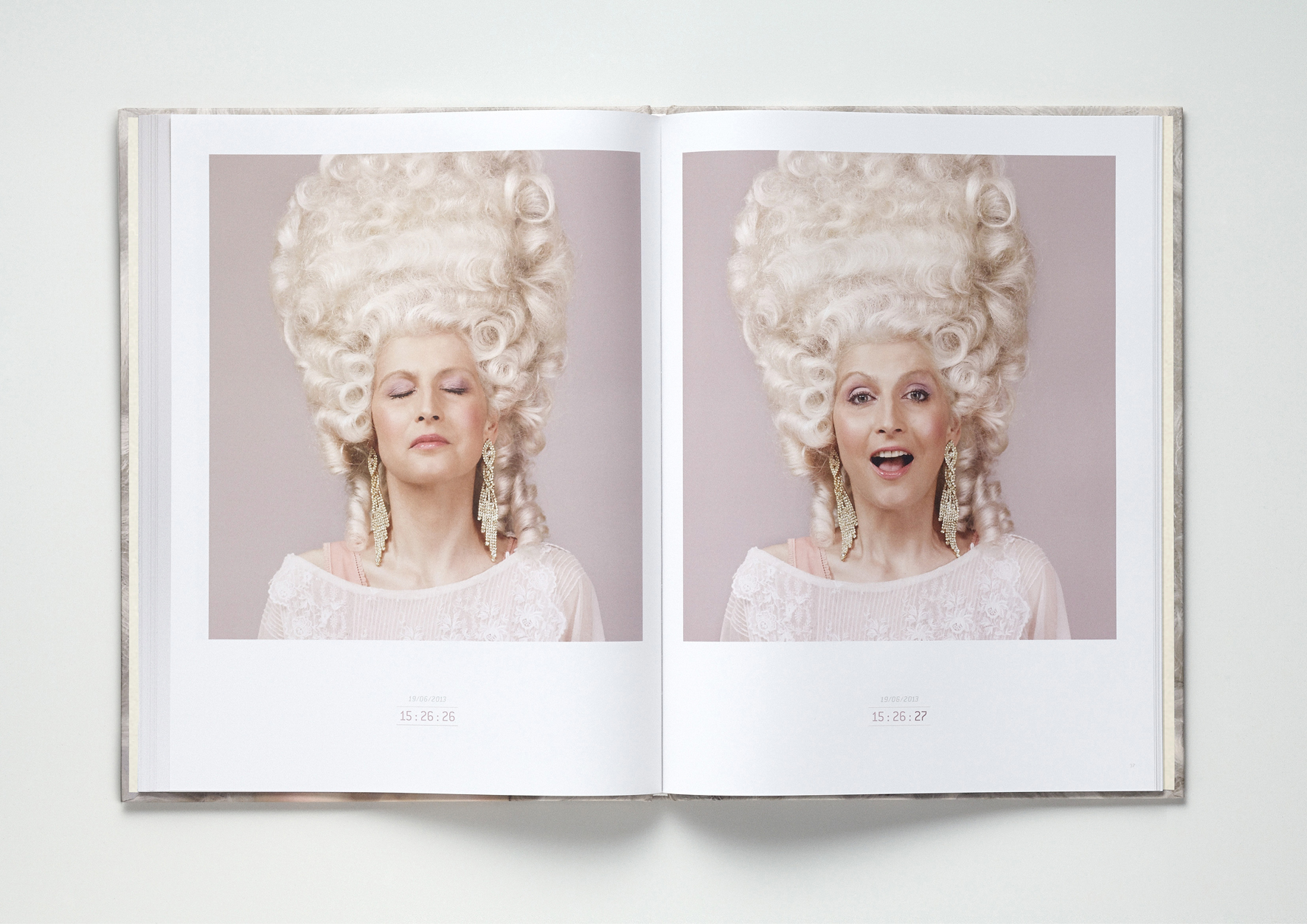

Reprise du tableau intitulé Gabrielle d’Estrées et une de ses sœurs pour la revue Rose Magazine (Projet Du cancer à l’œuvre)

Quel est l’objectif de ces critiques ? Elles appellent surtout à la mise en place de soins dans les hôpitaux et d’accompagnement quotidien des malades dans le processus de reconstruction. On pense par exemple à la revue Rose Magazine ou à la Fondation Mimi, dont la campagne (Leo Brunett France) a été récompensée de neuf Lions au dernier festival international de la créativité de Cannes. La fondation Mimi propose des lieux où des coiffeurs, psychologues, masseurs, esthéticiennes peuvent s’occuper des malades. Et leur campagne immortalise la joie de femmes devant leur visage métamorphosé par le maquillage et la coiffure.

In fine, Octobre rose s’impose donc comme un moment éphémère mais crucial pour des entreprises avides de revaloriser leur image. Que reste-t-il à la fin du mois ? Sans doute des femmes en mal de soutien et d’actions concrètes.

Clarisse de Petiville

Sources

Lemonde.fr

Slate.fr

Blog.mediapart.fr

Cancerdusein.org

Rosemagazine.fr

Youtube.com

Bcaction.org

Thinkbeforeyoupink.com

Crédits Photos:

Katy vue par la fondation Mimi, Campagne Fondation Mimi par Leo Brunett

Cancerdusein.org

Stellamcmaccartney.com

Thinkbeforeyoupink.org

Reprise du tableau intitulé Gabrielle d’Estrées et une de ses sœurs pour la revue Rose Magazine (Projet Du cancer à l’œuvre)