Des campagnes de publicité affichant le prix, des partenariats avec des marques de grande distribution bon marchés, le lancement de gammes accessibles… Le luxe et son élitisme traditionnel serait-il aujourd’hui paradoxalement à la portée de tous ?

Rappelons d’abord que le luxe n’a cessé de se rapprocher du plus grand nombre : dans les années 1970 avec le passage au prêt-à-porter et aux accessoires, puis dans les années 1980/1990 avec la démocratisation du luxe et la recherche de cibles plus larges et diversifiées. Aujourd’hui, c’est autant de guests designer pour H&M que de magasins Zara. Stella McCartney, Lanvin, Versace, Marni, Jimmy Choo, Maison Martin Margiela et plus récemment Isabelle Marant, y sont passés, rendant leurs produits accessibles au consommateur moyen. Si les avantages pour la marque ne se comptent bien évidemment pas en termes de chiffre d’affaire, ce genre de partenariat permet un gain en termes d’image de marque et de notoriété, sous le thème du « accessible à tous » démocratique et tendance.

Cependant, un luxe accessible n’est-il pas justement impossible, le luxe étant par définition rare et réservé à une sorte d’élite économique ? Même si la qualité et la marque demeurent, le luxe se base encore sur des prix élevés et la promesse d’une certaine singularité du produit à l’inverse des fabrications en série. C’est le standing du « pas comme tout le monde » et de la série limitée qui attire tant dans une société de plus en plus uniformisée aux membres en quête d’affirmation individuelle. En outre, dans cette démocratisation du luxe, l’autre prise de risque des marques semble se situer au niveau de ces consommateurs de la première heure : ces classes supérieures vebleniennes à la consommation ostentatoire visant la différenciation par rapport au « reste » de la société. Quels pourraient alors être les arguments faisant pencher la balance vers un tel choix marketing ?

L’idée d’un luxe investi dans une cause sociale, celle égalitaire démocratique, ne colle pas. Le luxe a depuis longtemps fait le choix marketing du haut de gamme et surtout du haut revenu. Cette tendance d’accessibilité, même ponctuelle et éphémère, doit se comprendre autrement. La réalité est telle que ces collections capsules citées précédemment permettent davantage de donner envie au consommateur lambda d’avoir plus, de lui mettre « l’eau à la bouche » afin d’orienter ses futurs choix de consommation vers une « grande » marque, quitte à ce que l’achat du produit de luxe se fasse au détriment d’autres consommations. C’est le choix classique du « quantitativement moins pour du qualitativement mieux ». C’est également un moyen de faire découvrir une marque par des prix d’entrée accessibles pour ensuite attirer le consommateur vers des produits plus chers. « Il faut au luxe une entrée de gamme et un haut de gamme… C’est de la « tension » entre les deux que naît le désir. » écrit Michel Gutsatz. Que cette entrée se fasse via un partenariat avec H&M pour Jimmy Choo ou la mise en vente de bagues Mauboussin en série limitée à 500€ l’unité, elle passe par un payement facilité. « La modernité du luxe, c’est le partage. » écrivait en 2010 Alain Némarq, président de la célèbre marque de joaillerie de la Place Vendôme.

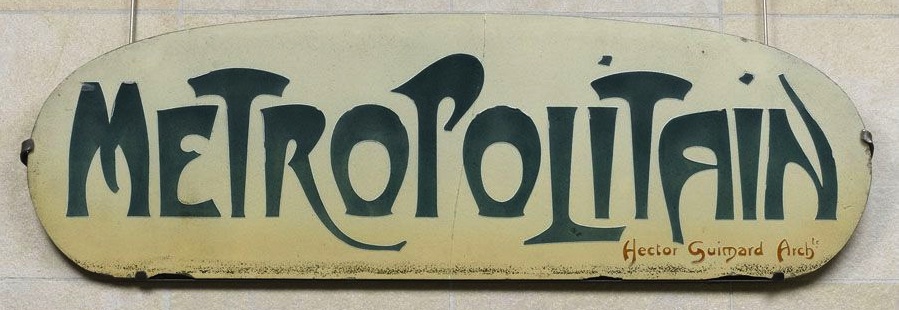

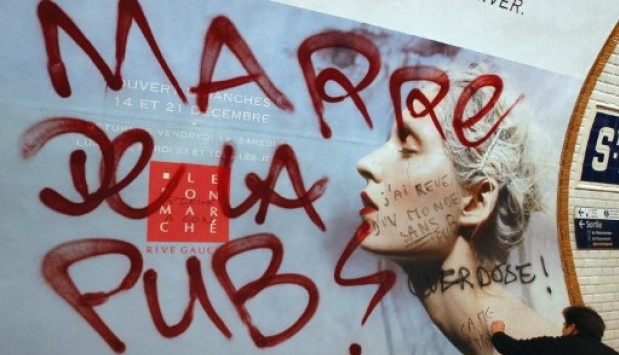

C’est qu’en terme de luxe accessible, Mauboussin domine : que ce soit en vitrine ou sur ses affiches publicitaires, le prix est toujours renseigné, et ce depuis 2004. Cette pratique de mass-market, renforcée par des lieux privilégiés de diffusion de masse, à savoir le métro parisien et plus récemment la radio RTL, permet ainsi d’éviter au client d’avoir à subir le moment délicat de la demande et de l’annonce du prix, surtout si celui est au-dessus de ses moyens. Si cette pratique demeure très contestée, autant par les professionnels que par les consommateurs (qui aurait envie d’offrir une bague dont tout le monde connaît le prix ?), une autre stratégie d’accessibilité envahit aujourd’hui le marché du luxe pour attirer de nouveaux clients moins fortunés : celle du fameux « payable en x fois sans frais ». Chez le joaillier Mauboussin, on peut ainsi se payer une bague à 2 000 euros en 12 fois sans frais. Chez Porsche, on peut repartir au volant d’un bolide avec un crédit spécial « sans engagement ». Et la dernière tendance c’est la montre pour homme à 8 000 euros en crédit-bail.

Autant de pratiques destinées à agrandir le marché des enseignes du luxe en cette période de crise économique. Car si les riches ne suffisent plus à remplir les objectifs de chiffre d’affaire, les classes moyennes (supérieures), elles, n’y manquent pas. Tout le monde semble alors y trouver son compte. La question reste cependant la même : se rendre accessible à un plus grand nombre ne va-t-il pas à l’encontre même de la définition du mot luxe ? Comme le rappelle Michel Gutsatz l’étymologie du mot vient de « luxus » signifiant « qui ne pousse pas droit », « déviant ». Le luxe renverrait alors à un comportement du consommateur qui ne consommerait pas comme tout le monde, qui dévierait de la norme du plus grand nombre…

Eugénie Mentré

Sources :

Michelgutsatz.typepad.com

Webandluxe.com

Influencia.net

M6.fr