A l’attag des affiches !

Il n’est plus rare désormais de voir des affiches publicitaires taguées. Tantôt une bulle exprime les pensées du mannequin représenté, tantôt un message sarcastique dénonce les clichés du message. Parfois les affiches sont purement et simplement recouvertes.

Chronique d’un ras le bol qui s’attaque à la racine du problème.

Danger PUBlic

Je n’ai sûrement pas besoin de vous le faire remarquer : la publicité est présente partout. Dans la rue, dans le métro, sur Internet… Elle a sournoisement envahi nos ordinateurs et nos smartphones, s’imposant désormais à chaque instant, colonisant notre attention. Cette surexposition agace, submerge même. Elle est néanmoins très dure à évaluer, les études proposant des chiffres allant de 350 à 5000 messages publicitaires reçus par jour et par personne.

Outre son omniprésence, on peut remettre en cause sa qualité, par son manque d’originalité et ses messages stéréotypés. Certains considèrent que les valeurs proposées dans ces publicités n’évoluent pas au même rythme que la société ou, du moins, ne participent pas suffisamment à l’évolution des normes et des mentalités. Une partie de celles-ci continue de véhiculer des clichés, se serve des corps comme des objets, présente des messages choquants ou peu pertinents sur des sujets aussi variés que les animaux ou la sexualité. Ces « normes » publicitaires de plus en plus décriées provoquent régulièrement de vives réactions d’indignation.

Un petit tag, pas des petits thugs

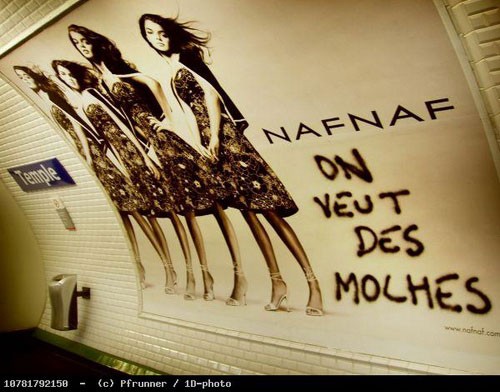

Des mécontents tentent de réécrire ces affiches, de contester les images que l’on désire nous imposer. Ces actions dénoncent les messages publicitaires en les détournant directement sur leur support, permettant leur visibilité et accentuant une prise de conscience collective rapide. Et finalement, ils permettent de définir des limites, de dire que cette fois-ci c’est trop, et de l’exprimer clairement dans une société où il est si difficile d’obtenir des recours contre la publicité.

Le cas Lait de Brebis et publicités sexistes

Désormais, même les brebis ont droit à Photoshop et forcément cela énerve les défenseurs de la cause animale et des opposants à la déformation publicitaire. Une campagne de Le Petit Basque pour des yaourts au lait de brebis se retrouve ainsi taguée, accusée de montrer les animaux comme des objets de luxe. Une brebis apparait ainsi immaculée, plus blanche que blanche et qualifiée de « tendance ». Beaucoup s’insurgent et crient au scandale face à cette assimilation de l’animal au produit.

Quelques stations plus loin, ce sont les affiches publicitaires d’enseignes de prêt à porter ou de cosmétiques qui sont dégradées, décriées pour toujours proposer des mannequins photoshoppés, canons de beauté inaccessibles. À d’autres publicités, on reproche des messages sexistes et misogynes, l’hyper sexualisation des corps ou le fait qu’ils soient exposés comme de simples objets.

Prêtes à penser, ces publicités ne sont pas prêtes de panser les plaies profondes qu’ouvrent ces insupportables clichés.

Réécrire ces affiches pour réécrire le monde

Ces dénonciations ne sont pas que l’œuvre de personnes isolées et excédées. Il existe également des collectifs, tel que Casseur de pub, qui luttent contre la sur-exposition à la publicité et les clichés que celle-ci véhicule. D’autres encore, comme Les Reposeurs, recouvrent les affiches dans le but d’offrir à chacun un peu de répit.

Face à cette volonté de changement, certaines marques essayent de prendre le contre-pied de ces stéréotypes en les dénonçant dans leur publicité, à l’instar d’Eram dans sa campagne en 2010. Pur opportunisme ou réelle intention de faire évoluer les codes ? En s’attachant à déconstruire les clichés elles tournent en dérision le milieu dans lequel elles évoluent. Ça fait rire, ça peut – et ça doit surtout faire réagir.

Et puis ? L’effort est louable, mais certains ne sont pas dupes et ressortent leur feutre noir pour déconstruire ces affiches au moindre faux pas.

Alexane David

Sources :

Sfeir Jean-Marc, « Plus créatifs que les publicitaires, les casseurs de pubs » – L’Obs avec Rue89 – Publié le 03/08/2012. Consulté le 20/11/2016

Garrey Pierre, « Lait de brebis « tendance » : la pub qui fait hurler dans le métro parisien » – Libération – Publié le 13/10/2016 – Consulté le 20/11/2016

Crédits photo :

Pierre Carey – Rue 89 l’Obs DR

Eram – Rue 89 l’Obs DR