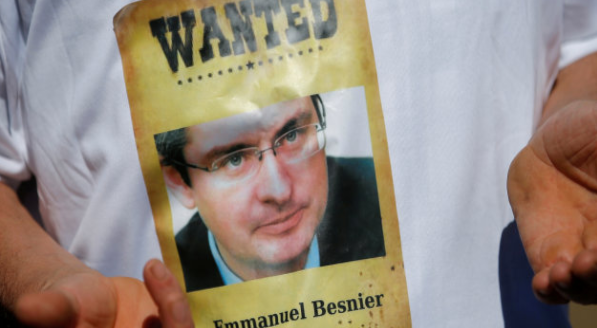

La censure et la France ont une longue histoire en commun, elles forment un couple torturé qui, malgré les séparations successives, finissent inlassablement par se retrouver pour s’étreindre avec passion. Si par la force des choses, la censure a toujours été l’apanage de l’Etat et des fonctions régaliennes, il semblerait que son flambeau soit désormais passé entre les mains des citoyens. Rassemblés en communautés, en groupuscules ou simplement derrière leurs écrans, ils prônent la bien-pensance en vertu de l’intérêt commun afin d’immuniser la société contre les maux qui l’accablent. Humoristes, artistes ou même sportifs, tout le monde en prend pour son grade, et ça ne risque pas de s’arrêter : bienvenue dans l’Inquisition 2.0.