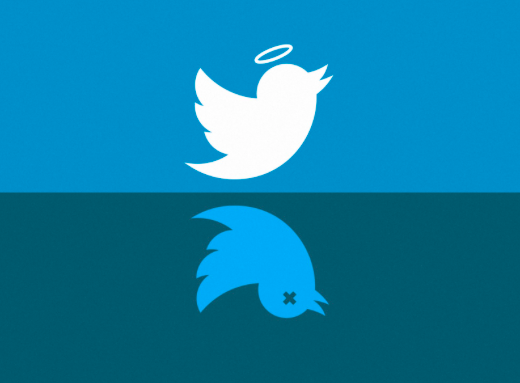

Twitter et les comptes parodiques malveillants : un moyen légal d'usurpation d'identité ?

Dans le monde virtuel des réseaux sociaux, les rapports de force reposent sur l’immédiateté et la dépendance au nombre de vues et de partages. Ce qui est mis en avant ne l’est qu’à cause de sa viralité et non de sa véracité. De plus, le fait que le réseau social Twitter soit mondialisé fragilise l’établissement de lois internationales, visant à contrôler l’apparition de comptes malveillants qui parviennent, à travers l’interprétation de la politique du site, à la contourner.

Les personnes engagées : une surveillance constante et nécessaire des comptes parodiques usurpateurs

Même nom, même avatar, mais contenus opposés, c’est le moyen choisi par des anonymes pour semer la confusion et parvenir à convaincre les « followers » (littéralement « suiveurs ») des militants à revenir sur leurs positions politiques. Ainsi, le militant Américain et anti-Trump Ryan Knight, connu sur les réseaux sociaux par le surnom « Proud Resister » (résistant fier), a été victime d’une usurpation d’identité parodique d’une personne pro-Trump. Avec plus de 86 000 abonnés, il publie régulièrement sur Twitter pour maintenir la résistance anti-Trump.

Ce tweet du militant anti-Trump dénonce le risque des faux-comptes qui se font passer pour lui de manière parodique : « Des comptes feignant la résistance apparaissent en ce moment dans le but de discréditer nos efforts. Le compte ci-dessous utilise ma photo, mon nom et tweet de la « désinformation » pour semer le doute et diviser. Cela recommence comme en 2016. @Twitter ne peut autoriser cela. S.V.P. partagez et encouragez Twitter à supprimer @the_ryan_knight ».

Ce tweet du compte parodique de Ryan Knight prétend avoir fait semblant d’être un militant anti-Trump : « Trump est quelqu’un de super. Cette affaire de #Résistance est une perte de temps. Il est temps pour moi de retourner à ma vie normale. ». Ce tweet étant une réponse à un compte qui défend lui aussi la résistance anti-Trump, on peut voir que l’usurpateur cherche à diviser la collectivité anti-Trump, et qu’il cherche ainsi à perturber la fluidité de sa communication. Le compte usurpateur a depuis été suspendu après une semaine de nombreux signalements.

L’ambiguïté de la politique et des règles d’utilisation de Twitter

L’équipe de Twitter est consciente des risques d’usurpation d’identité et écrit ceci :

La fragilité de cette politique d’utilisation est que la mention explicite de la dimension parodique du compte est légitime, dans le cadre de la liberté d’expression. Dans le cas de Ryan Knight, l’usurpateur a changé son nom de « proud resister » en « paid resister » (résistant payé), mais a aussi spécifié dans sa biographie « (parody) », que l’on ne peut voir que si on va sur le compte en question, et qu’on prend le temps de lire sa description. Ainsi, il ne peut pas être attaqué, car il n’a pas le même pseudonyme.

Ces parodies malveillantes sont dangeureuses, car les tweets circulent de manière autonome (nul besoin d’aller sur le compte du propriétaire), et qu’une lecture rapide et passive du contenu (associé à son avatar) influence le récepteur. Ce dernier ne voit pas nécessairement la différence de pseudonyme et la confusion s’opère. Le récepteur peut être surpris du changement radical des propos de la personne qu’elle pensait légitime de suivre, ou peut être amené à analyser la situation du point de vue opposé à ses positions initiales et ainsi douter de la pertinence de ses positions. Puisque Ryan Knight lui semble être revenu sur ses positions, peut-être devrait-il en faire de même ?

La compréhension de cette dimension parodique « par l’audience ciblée » n’est absolument pas certaine, et ne peut être vérifiée. D’autre part, l’utilisation de Twitter dans sa politique des termes « similaires » et « de manière ambiguë ou trompeuse », montre un manque de précision qui permet justement de contourner cette règle, avec pour défense les possibilités d’interprétations.

Les dangers des réseaux sociaux naissent sans avoir été devinés par Twitter au préalable, ainsi les contours de sa politique d’utilisation ne sont pas assez clairs pour pouvoir les prévenir au mieux. En revanche, les comptes parodiques malveillants passent entre les mailles du filet, grâce au flou juridique existant.

Alors, quelles limites entre la liberté d’expression et la légitimation des comptes parodiques ?

Si la liberté d’expression est défendue dans la politique de Twitter, elle s’effectue pour les utilisateurs au prix d’une lutte virtuelle qui sonne comme la loi du plus fort. Cela s’exprime par le degré d’efficacité dans la communication des idées, l’influence (les partages post-publication), la fréquence des publications et des interactions avec de potentiels « followers » et les followers que l’on parvient à acquérir dans un laps de temps court. Le contenu est disgracié au profit de la viralité et de la notoriété. Le processus devient plus fort que le contenu, cela repose sur la logique même des réseaux sociaux.

L’utilisation du terme « conflit » montre que cela est partie constituante du réseau social, que ce soit de manière visible lors de débats, ou que ce soit de manière cachée à travers les comptes parodiques malveillants. Ces derniers peuvent paradoxalement pousser les militants à s’engager plus encore dans la communication de leurs idées, car ils se retrouvent dans une situation de double opposition. A la fois dans la défense de leurs idéaux dans une situation donnée, mais aussi dans la lutte contre les moyens d’usurpation légitimes de leur identité à travers la surveillance constante. Ils encouragent aussi leurs « followers » à signaler les comptes usurpateurs malveillants : la suspension d’un compte est aussi un combat du nombre.

Ce problème est délicat, car l’interdiction de comptes parodiques mènerait à un contrôle constant de Twitter, et donc porterait atteinte à la liberté d’expression, dans un contexte où une large partie des comptes parodiques ne sont pas malveillants. Le signalement reste l’issue de secours, mais la rapidité de la diffusion des tweets, par rapport à la réaction bien plus lente des autorités questionne les nouveaux moyens de prévention, plus efficaces dans la lutte contre l’usurpation malveillante.

Romane Pinard

Twitter @RomanePnd

Sources :

La politique d’utilisation de Twitter : Comptes parodiques et Usurpation d’identité

Le Twitter de Ryan Knight et tweet publié le 20 octobre 2017

Le Twitter du compte parodique (depuis suspendu), tweet publié le 19 octobre 2017