Silence, ça circule !

Avant-propos : cet article a pour but d’établir un petit essai sur la rumeur et d’interroger le concept pour essayer d’en comprendre un peu plus le fonctionnement ainsi que les aboutissants.

Jean-Noël Kapferer définit la rumeur dans Rumeurs : le plus vieux média du monde comme « l’émergence et la circulation dans le corps social d’informations soit non encore confirmées publiquement par les sources officielles soit démenties par celles-ci. » Il ajoute qu’une définition arrêtée et définitive du phénomène « rumeur » est difficile voire impossible. En effet, la frontière entre rumeur, murmure et bruit est poreuse. Le concept est à prendre avec des pincettes. Avec Internet, il semble que la rumeur, en plus de devenir la normalité, au sens de ce que l’on rencontre tous les jours sans plus vraiment y prêter attention, soit devenue un outil de communication redoutable qui, s’il est mal géré, peut s’avérer désastreux. L’idée est ici de se pencher sur le concept de la rumeur comme origine et composante d’un certain type de communication.

La médiagénie de la rumeur

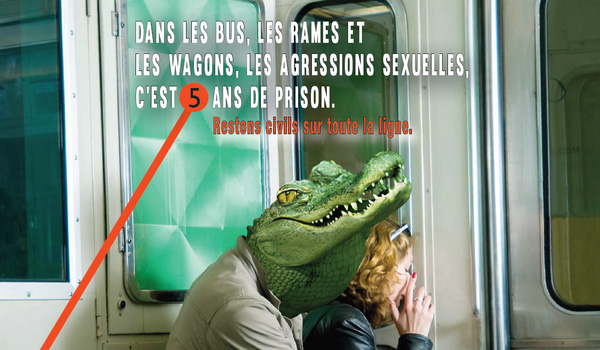

La rumeur entretient avec les médias une passionnelle histoire d’amour. Elle a besoin des médias pour circuler et être relayée par les individus, et les médias ont besoin de la rumeur pour exister en tant que tel, en tant que médiateur d’une information. Car la rumeur est en soi une information qui dit quelque chose et fait dire des choses.

Pourquoi se précipiter sur la rumeur quand on sait que celle-ci peut s’avérer fausse ? En effet, il semblerait que la rumeur fasse vendre et soit recherchée par les médias pour générer du flux ainsi que de l’audience. Relayer une rumeur c’est s’ancrer dans une communauté conversationnelle, celle du bouche-à-oreille et donc élargir sa cible, s’adresser à tout le monde. Qui n’a pas entendu parler de l’affaire du fils de Christiane Taubira, accusé de meurtre et jeté en prison ?

Tous les médias en ont parlé, cette rumeur a fait l’objet de nombreux débats au même titre que celle qui affirmait l’existence de vers de terre dans les burgers McDo ou encore la théorie du complot. Depuis toujours, les rumeurs sont nombreuses et vont bon train.

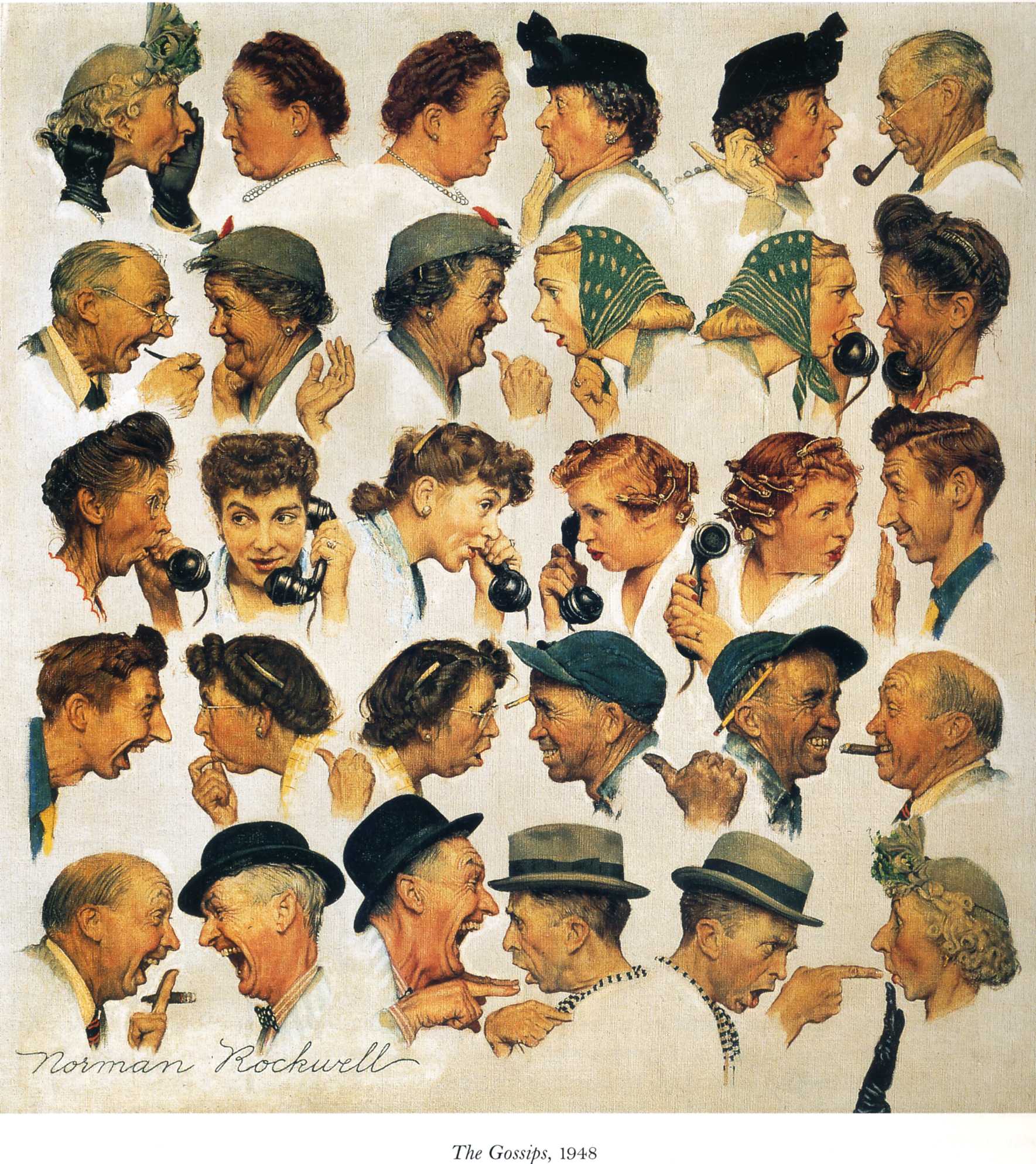

Jean-Noël Kapferer énonce que « la rumeur court parce-qu’elle a de la valeur ». La valeur de la rumeur augmente au fur et à mesure qu’elle est relayée. L’ethnologie peut ici venir éclairer la question de la rumeur. La Kula, étudiée par Malinowski, est cet échange circulaire entre les hommes d’un bien dont la valeur augmente à mesure qu’il passe de mains en mains. La rumeur fonctionne comme le système de la Kula. Celle-ci, pour exister, doit circuler et cela ne se peut sans les médias qui assurent et pérennisent l’échange entre les individus.

Des médias dédiés à la rumeur sont ainsi créés comme le site hoaxbuster.com. Ce site traque les canulars, « hoax » en anglais, et fait ainsi de la rumeur sa vache à lait mais aussi sa raison d’être. Le site génère de la conversation en instrumentalisant la rumeur ce qui contribue ainsi à entretenir sa notoriété. On peut également penser aux tabloïds qui titrent dans bien des cas sur des rumeurs pour attirer les regards et inciter à la vente. « Kate Middleton : enceinte d’une petite Diana ? La folle rumeur du jour ! » peut-on lire dans Public (février 2014).

La rumeur au service de la société ?

La rumeur entretient le lien social, l’échange, qui est à la base de la société. L’homme, cet animal échangiste tel que le conçoit Lévi-Strauss, incorpore cette grammaire de l’échange, les techniques de communication de façon inconsciente et devient ainsi cet animal social. La rumeur est cet infra-ordinaire défini par Georges Perec, c’est-à-dire ce qui est tellement intégré à nos habitudes que l’on ne prend plus la peine de le remarquer. De fait, la rumeur compose avec nos techniques de communication que nous avons incorporé sans plus y prêter garde.

Participer à la rumeur c’est participer au groupe. Réfuter la rumeur c’est constituer un autre groupe, un groupe antagoniste. La rumeur crée des communautés : celle qui y croient et celles qui s’en défient, les « sceptiques » d’un côté et les « crédules » ou « croyants » de l’autre. Elle organise la société. En parlant de rumeurs, les hommes lient entre eux les hauts principes de sociabilité.

De plus, partager une rumeur revient à exercer son pouvoir de parole, de conviction, de crédulité. Ce n’est pas seulement y adhérer purement et simplement par un « oui » c’est aussi investir sa croyance par un « oui j’y crois » ou « non je n’y crois pas ». Au fondement de la rumeur, il y a bien cette disposition toute particulière de l’être humain qu’est la croyance sans nécessité de voir pour y croire. Bien au contraire, la rumeur repose sur la confiance que se font les individus entre eux pour se croire les uns les autres. La rumeur peut-elle se comprendre comme un ciment de la société à part entière ?

Un contre-pouvoir

Jean-Noël Kapferer affirme que « les rumeurs gênent car elles sont une information que le pouvoir ne contrôle pas ». En effet, la rumeur est fuyante, elle échappe à quiconque tente de la saisir par une explication rationnelle. Elle est le lot de la foule, elle est appropriée par tout un chacun, déformable à souhait, modelable à l’infini. La rumeur est cet imaginaire collectif qui fréquente bien souvent les rivages du légendaire. « Face à la version officielle, il naît d’autres vérités : à chacun sa vérité » poursuit Kapferer. Chacun est susceptible de faire entendre sa parole : toute vérité, toute énonciation individuelle devient légitime sitôt qu’elle s’ancre dans le cercle décrit par la rumeur. C’est bien pour cela que la rumeur a autant de succès : tout le monde se sent capable et surtout légitime d’en parler. La rumeur devient un média à part entière qui s’inscrit dans une confrontation avec les médias dits « officiels » ; la rumeur est ce média contrer-institutionnel qui produit sa propre information.

Le démenti devient donc ce « rabat-joie » qui « désamorce l’imaginaire pour le plonger dans la banalité » nous dit Kapferer. Démentir une rumeur revient à forcer la porte de l’imaginaire en y introduisant la banalité du réel, sa platitude dont la rumeur venait ouvrir les horizons.

La rumeur serait ce mass média qui concerne tout le monde et apporte une information. Elle vient ouvrir les champs des possibles d’un réel souvent trop lisse. Elle est cette parole poétique qui remet en cause le discours normé, formé et informé par les autorités et les médias officiels.

Jeanne Canus-Lacoste

Crédits images

wikiart.com, Norman Rockwell

Sources

scienceshumaines.com

francetvinfo.fr

franceinter.fr

lemonde.fr

Jean-Noël Kapferer, Rumeurs : le plus vieux média du monde