Peut-on être gonzo en 2014 ? Regards sur trois magazines français aux méthodes proches de celles d’Hunter S. Thompson — VICE France, Brain Magazine et Gonzaï.

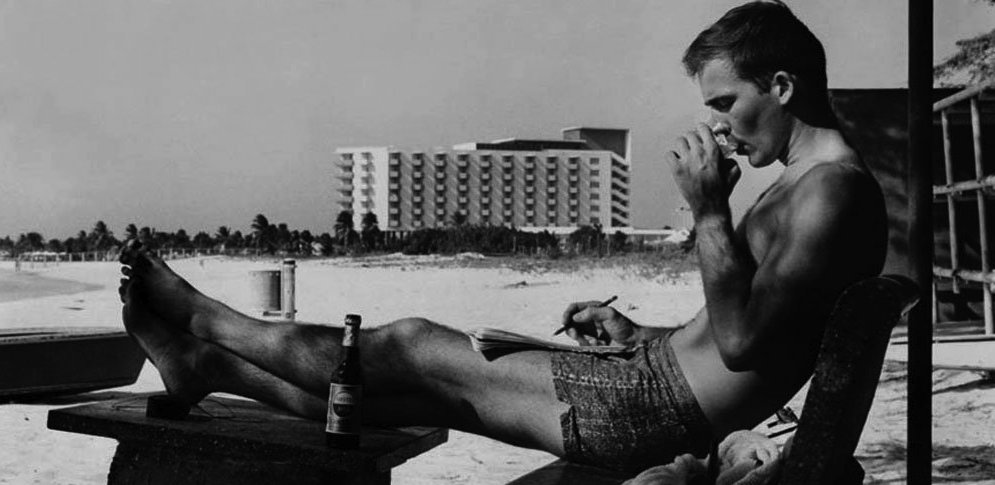

« Le reportage gonzo allie la plume d’un maître-reporter, le talent d’un photographe de renom et les couilles en bronze d’un acteur. » Voici l’audacieuse définition donnée par Hunter S. Thompson au genre journalistique qu’il a fait naître, au fil de ses errances sous diverses substances psychotropes dans l’Amérique sixties underground de la contre-culture. « The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved », l’article fondateur du gonzo, est une étrange épopée alcoolisée qu’il rédige en 1970, alors qu’il se rend au derby du Kentucky avec le dessinateur Ralph Steadman, son inséparable comparse. Ce texte hors-norme, d’un cynisme désopilant, où les visages et le temps se dilatent jusqu’au vertige, dresse le tableau d’une Amérique dégénérée dont les habitants s’accouplent entre eux en vomissant du whisky, sans même se soucier des chevaux sur lesquels ils parient.

Le journalisme gonzo prône l’immersion totale dans le sujet traité (Thompson vécut un an avec les Hell’s Angels en 1964, afin d’enquêter sur ce mythe clef de la culture américaine), l’hyper-subjectivité et son cortège de débordements autobiographiques, et accorde une place de choix à la prise de substances variées. Le style à vif, halluciné, à peine retouché, romance la réalité sans s’en cacher, à coups de figures grotesques et d’expressions savoureuses qui laissent au slang la possibilité de vibrer. Cette nouvelle façon de penser l’investigation révolutionne les codes déontologiques de la profession, puisque le journaliste n’est plus tenu de rendre compte des faits dans leur stricte réalité, ses sensations prenant le pas sur l’impératif de fournir une information objective.

Inimitable, la saveur si particulière du gonzo fit fureur dans les années 1960-1980, notamment en France, où elle fut adoptée par des journalistes comme le dandy moribond Alain « Death Trip » Pacadis chez Libération. Pourtant, en 2007, quand débarque la version française de VICE, magazine mensuel gratuit international, la tradition gonzo hexagonale bat de l’aile, se cantonnant aux critiques musicales. On assiste cependant cette année-là à la naissance de Brain Magazine, webzine gouailleur qui fait son miel des recoins sombres « des Internets », et de Gonzaï, partagé entre le culte de Thompson et le désir de faire découvrir « les tendances du futur. » Ces trois médias adoptent les méthodes de journalisme gonzo. Sept ans plus tard, leur succès ne fait plus aucun doute : VICE France, modèle du genre, jouit de près d’un million de visites par mois. La « Page Pute » de Brain est devenue une référence, dans un certain milieu parisien branché. Gonzaï quant à lui, cultive un caractère intimiste, à travers de longs articles racés et littéraires.

Avec leur ton très particulier, parfois potache parfois vulgaire, leurs sujets insolites voire absurdes, ces médias ont perduré dans le paysage médiatique. Pourquoi les Français sont-ils si friands d’une information qui tient de l’anecdote, underground et déjantée ? Argot, humour wtf, culture du « n’importe quoi n’importe comment », techniques d’immersion : ils se sont réappropriés les codes gonzo, mais que reste-t-il de l’esprit libertaire de l’époque, son message d’émancipation et de revendication d’une culture en marge ? L’existence de ces médias serait-elle symptomatique d’une nouvelle façon de s’informer, rendue possible par le web, en boudant les journaux classiques ? Seraient-ils révélateur des aspirations de notre génération ?

VICE France relaie les articles de la version américaine du magazine, aux sujets délirants, présentés dans un style halluciné, très proche du parlé. Les interviews sont sommairement retranscrits et relèvent plus de la conversation amicale que de l’interrogatoire. Les célèbres « DO & DONT’s » proposent une série de photos d’inconnus légendées avec acidité et cynisme.

Auto-proclamé « le guide de la connaissance ultime », VICE se déguise en guide d’une génération, pour l’accompagner dans ses pérégrinations quotidiennes, en se moquant toujours d’elle.

Le webzine doit en partie son succès à des documentaires uniques, abordant des thématiques actuelles depuis son propre prisme d’observation. La vidéo aboutit le désir d’immersion journalistique gonzo, pour des sujets que Thompson n’aurait sans doute pas reniés.

VICE prétend toucher à tous les domaines culturels et tous les supports médiatiques, comme le montre la barre d’onglets (NSFW, qui signifie « not safe for work », aborde la représentation de la sexualité contemporaine).

Brain Magazine revendique le décalage, créant son propre langage : La « Page pute » et son pendant la « Page président » – diptyque d’une époque ? Sous couvert de rires gras qui tachent, c’est pourtant presque une poétique du web qui y est esquissée, où chacun est plus laid que soi, cependant bien solitaire derrière l’écran.

Voix issue d’une génération bien définie, à laquelle elle s’adresse en la tutoyant, Brain s’efforce de présenter l’information d’un point de vue subjectif, privilégiant le vivant (entretiens, courts articles…) et l’actualité artistique.

Sous l’égide d’Hunter S. Thompson en personne, Gonzaï revendique haut et fort son appartenance en mouvement gonzo. Esthétique et lettré, ce média présente de nombreux articles sur les années 60-70, et tente de tresser leur esprit à celui des productions culturelles actuelles. Il s’intéresse particulièrement à la musique, mais reprend à son compte la revendication d’une contre-culture en faisant la belle part à la BD, les séries et autres genres considérés comme mineurs.

Un nouveau dispositif d’information révolutionne nécessairement l’usage que l’on en fait. Internet a donc rendu possible le floraison de médias qui se chargent de rendre justice à ce que d’autres jugeraient anecdotique, tandis que, renforcée par les réseaux sociaux, la culture de la subjectivité est devenue de mise. Le gonzo 2014 serait ainsi cette attention portée à la marge, à l’autre côté de la barrière, comme un symptôme du désir d’une génération de voir encore plus large, loin des sentiers battus et des codes imposés. La recherche de l’authentique, du romanesque, sans égard pour les convenances : comme le disait Thompson, « The wilder it is, the better it gets. »

Agnès Mascarou

Crédits photos :

Vice, Gonzaï et Brain