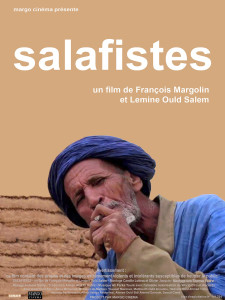

Salafistes, la puissance de l'image

Le mois de janvier a, comme toujours, connu de nombreuses publications ou sorties d’œuvres culturelles et politiques – et des polémiques qui les accompagnent. Les bruits autour d’un film sorti récemment sous un titre plutôt accrocheur et déstabilisant sont probablement parvenus à vos oreilles. Salafistes, un documentaire de François Margolin, nous plonge au cœur du djihadisme au Mali et a pour objectif principal de dévoiler la réalité d’une forme de terrorisme de beaucoup méconnue.

Pourquoi un tel tollé sur ce film qui a pour vocation d’être un documentaire sur un monde terroriste que trop peu connaissent ?

Un documentaire qui fait l’effet d’une bombe

Salafistes a été décemment sorti dans le contexte de tension politique que nous connaissons, à la suite des multiples attentats terroristes à l’échelle internationale depuis plus d’un an maintenant. Sa sortie était réfléchie et les réalisateurs étaient forcément conscients du débat que provoquerait la sortie du film. Et c’était bien là l’objectif affiché des réalisateurs, qui soulignent avant tout un acte citoyen, de salut public : parler des dessous du terrorisme, pour éveiller les consciences à des aspects méconnus du terrorisme et participer à l’enrichissement du débat autour du terrorisme en société. Mais en terme d’agenda médiatique, le film ne pouvait s’attendre à une semaine aussi chargée en terme de polémiques concernant le terrorisme. En effet, il est révélé peut de temps avant l’intervention politique de Najat Vallaut Belkacem, ministre de l’Education nationale, dans le Supplément de Canal +, dans laquelle les propos d’Idriss Sihamedi, dirigeant de l’association humanitaire islamique Barakacity, font scandale.

La sortie de Salafistes s’inscrit donc dans un contexte tendu. Le documentaire retrace, du Sahel à la Syrie en passant par l’Irak et la Tunisie, la pensée de cette mouvance terroriste. Comme dans tout documentaire, François Margolin, assisté du journaliste mauritanien Lemine Ould M. Salem, affichent clairement leur volonté de révéler les dessous, même choquants, de cette organisme de terreur. Après visionnage, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a déclaré déconseiller la diffusion du documentaire aux personnes de moins de 18 ans. Cette décision est-elle légitime de par la violence des scènes présentes dans le film ou cette censure est-elle une atteinte à la liberté de chacun d’être conscient des enjeux actuels ?

Un sujet clivant

Le documentaire a essuyé de nombreuses réserves concernant la diffusion de la violence salafiste comme œuvre culturelle dans les salles de cinéma. Nombre de personnes ont dénoncé la présence de scènes trop choquantes, beaucoup d’autres ont aussi fait valoir que ce documentaire était en réalité une plate-forme de propagande gratuite pour Daesh.

Qu’en penser ? Si les avis divergent sur la question, la presse semble prendre parti à l’unanimité pour la défense la liberté d’expression.

Décrire ce film comme vecteur de la communication de Daech c’est faire le postulat que son public peut se laisser influencer par les propos tenus par les prédicateurs, s’insérer dans une vision tchakhotinienne avec un viol psychique du public et soustraire aux français leurs capacités réflexives. Les réalisateurs s’insurgent « Dire que pour les adultes, cela va, mais pas pour les jeunes, c’est le principe même de la censure. Or, je pars du principe qu’il faut prendre les spectateurs pour des gens intelligents, quel que soit leur âge. »

Le langage des ministères oscille entre abérration devant la brutalité des images et dénonciation d’une présumée apologie du terrorisme…pour finalement aboutir à une exploitation dans un nombre restreint de salles réservé à un public majeur.

Si l’on condamne la violence du réalisme du documentaire de François Margolin, comment dès lors justifier du réalisme journalistique quotidien, parfois aussi choquant que le film Salafistes ? On pense notamment aux Unes récentes affichant la photo « choc » du petit Aylan sur les plages d’Egypte, ou encore de la récente campagne de Reporters Sans Frontières.

Comment expliquer qu’un documentaire, qui respecte une même déontologie journalistique que le journalisme de la presse écrite, connaisse davantage de censure que la presse écrite nationale ? La violence de l’image est-elle acceptée quand elle est seule, au dépit du reportage de terrain qui repose tout entier sur elle ?

L’image tue

En refusant la diffusion du documentaire et en déplorant la présence d’une voix-off encline aux commentaires qui contre-balanceraient la logohrrée islamique, serait-ce sous-entendre que chacun des français est en puissance un terroriste ? Cela reviendrait à faire de l’image un vecteur plus puissant qu’elle ne l’est en réalité.

Dans Imaginaire et Post-modernité Michel Maffesoli parle de l’image comme un mésocosme entre le microcosme personnel et le macrocosme collectif, « un monde du milieu qui fait un lien, établit une relance » Ainsi l’image n’aurait donc, selon M. Maffesoli, aucune proximité avec ces idéologies, il n’y aurait donc aucune raison d’émettre des réserves sur les finalités que peuvent avoir la vue de ce film sur un public lambda dont l’horizon d’attente serait critique !

Dans la classe politique aussi bien que chez les journalistes ou dans l’opinion publique, le sujet est brûlant et inévitablement clivant. Cependant, si le but était de masquer dans les méandres du silence ce documentaire pour en limiter l’impact, l’importante couverture médiatique autour de ce film contribuera sans doute à provoquer l’effet inverse.

Jérémy Figlia

Sources:

http://www.bvoltaire.fr/dominiquejamet/salafistes-nest-censurant-realite-quon-change,2350001

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1475025-salafistes-interdit-aux-de-18-ans-insense-notre-2 documentaire-est-un-acte-citoyen.html

http://www.msn.com/fr-ca/actualites/photos/salafistes-on-a-risqué-notre-vie-pour-montrer-ce-que-3 pensent-ces-gens/vi-BBoJxnh?refvid=BBoDbEc

Serge Tchakhotine, Le viol des foules