Le cas-tharsis

Pour vivre peureux vivons choqués, tel est l’adage qui pourrait résumer cette année 2015 malheureusement riche en événements plus dramatiques les uns que les autres. Néanmoins, ne jetons pas la pierre et apportons la notre à l’édifice : le choc dispose également de certaines vertus aujourd’hui assimilées par les publicitaires mais qui tendent à se généraliser. Cette mise à nu à l’image apparaît désormais comme la garantie d’un ancrage psychologique fort, assez délicat mais néanmoins efficace La question semble alors s’imposer : devons nous tendre ou s’attendre à davantage de brutalité à l’écran ?

Aristote 2.0

Bien qu’il doit certainement se garder d’avoir un avis sur l’émergence de cette propension à choquer, le philosophe grec est à l’origine de cette notion de catharsis. La fameuse “purgation des passions”, cette notion élémentaire que l’on nous rabâche depuis ces belles années collégiennes. Choquer pour extérioriser en somme, les dramaturges classiques pensaient effectivement que représenter une certaine forme de violence sur scène était le moyen idéal de la répudier pour le spectateur.

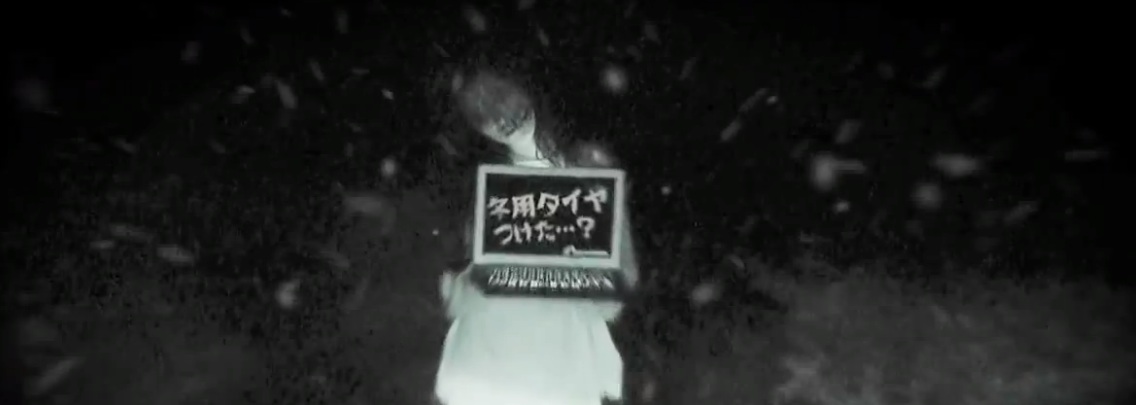

Même processus mais époque différente, cette violence à l’écran se fait de plus en plus courante et le même débat émerge à chaque campagne publicitaire : vont-ils trop loin ? Comme le présageait Aristote, la notion de représentation est l’épicentre du débat suscité par le choc. Les campagnes de Sécurité Routière se sont emparées de cette notion afin de choquer pour sensibiliser. La communication se veut volontairement violente et la représentation en dit long, pour reprendre (en détournant) le titre de l’ouvrage d’Austin dédié à la communication : ici Faire c’est dire ; on montre pour démontrer. L’image devient alors le message et par conséquent, l’objet même de la reflexion ce qui explique l’importance du média. Comment mettre en exergue ce message et dans quelle perspective doit-il être exploité ?

Quand la TV veut vous show-quer

Jusque là rien de bien révolutionnaire, cette tendance au choc est intimement liée à la quête du buzz, même si le but diffère, les moyens sont vraisemblablement similaires. Aux États-Unis, terre de buzz par excellence, un programme s’est peu à peu imposé comme la méthode forte afin de favoriser la repentance des jeunes délinquants. Scared Straight! était originellement un documentaire (primé par un oscar en 1979) mettant en scène des jeunes considérés comme “difficiles” – comme on aime à les appeler dans les reportages d’une finesse journalistique exemplaire – face à des condamnés à perpétuité. Le concept a été repris et c’est désormais sous la forme d’une émission hebdomadaire qu’il est décliné.

L’idée : plonger ces ados dans un univers savamment hostile afin de créer ce fameux effet de choc. Évidemment, il y a une orchestration télévisuelle et une dramaturgie bien pensée afin de réunir les éléments d’un bon show à l’américaine ; cependant cela en dit long sur la perception et l’utilisation de l’image à l’état brut. Yves Winkin, éminent spécialiste de la communication, évoque encore aujourd’hui la nécessité de réhabiliter la pédagogie par l’objet, et même si ce ne sont certainement pas les méthodes auxquelles fait référence cet auteur, nous pouvons considérer que cette confrontation psychologique doit être créditée d’un certain degré d’efficacité.

Droit au brut

Face à de telles positions au sujet de la violence à l’écran, nous pouvons nous demander s’il ne faut pas persister à aller dans ce sens afin de mettre un terme au flou artistique concernant tel ou tel sujet. Dans le cas du djihadisme, nous assistons à un véritable phénomène de mystification autour du sujet. Cela est justifié par la peur suscitée par cette idéologie qui est présentée comme à l’origine des attentats qui ont touché la France lors de la terrible soirée du 13 novembre. En cela réside le caractère délicat du choc évoqué précédemment et cela légitime une volonté d’apparaître comme plus brut, donc plus vrai. Force est de constater qu’un certain nombre d’interrogations ont émergé depuis ces attentats et qu’il réside en France un climat de questionnement dans lequel à peu près tout le monde y va de son avis, de la brève de comptoir à la longue de plateau TV.

Il apparaît donc nécessaire de montrer, de crever l’abcès psychologique face à ces ombres qui s’agitent au dessus de la conscience collective. L’image demeure un outil pédagogique comme le démontrent Lemine Ould M.Salem et François Margolin, les deux réalisateurs du film Salafistes. En salle en janvier 2016, ce film – d’une durée d’1h10 – apparaît comme une démarche à la fois claire et poignante ; les journalistes sont allés à la rencontre des acteurs majeurs de l’idéologie salafiste en essayant de comprendre et de remonter aux racines de l’extrémisme qui a frappé Paris. Les entretiens se font à visage découvert, la langue dénuée de filtres, la réalité est projetée dans sa pure vérité. Le film a nécessité trois années de tournage et il semble crucial de parvenir à abattre ces idées pré-conçues qui déconstruisent la réalité au profit d’une course à la peur.

La violence est indéniable mais ne doit-elle pas être reconsidérée comme catalyseur de vérité ? Si ce film permet à cette France qui a peur de ne plus soupçonner le barbu dans le métro et d’enfin pouvoir poser des mots sur ces obscurs mécanismes idéologiques, il semble que ce documentaire est un mal, pour un bien.

La multiplication de spécialistes qui viennent envahir le champ médiatique à coup de théories engendre un flou artistique conséquent et participe à la spéculation de la part du Grand Public. Le rapport à l’image évolue puisque la notion de choc connaît un ancrage de plus en plus fort dans nos sociétés modernes. Montrer pour démontrer, c’est peut-être ce qui était en déperdition à l’heure où l’instantanéité des messages est de rigueur. Avec des exemples allant des campagnes de la Sécurité Routière à la projection du film Salafistes, il transparaît peu à peu cette nécessité de reprendre le temps de regarder pour comprendre. Oui, il semble plus aisé de détourner le regard, mais puisque la peur nous sort par les yeux, il est temps de les ouvrir.

Jordan Moilim

Crédit photo :

Amnesty International