Sport et politique, une frontière illusoire ?

Histoire de la femme et du mouvement olympiquehttps://www.olympics.com/cio/pierre-de-coubertin/pourquoi-pierre-de-coubertin-etait-il-oppose-a-la-participation-des-femmes-aux-jeux-olympiques Nelson Mandela (Site du CIO, Wikipédia) https://www.olympics.com/cio/news/nelson-mandela-une-voix-au-service-du-sport Marcus Alexandre

Peopolisation des politiques : comment Magali Berdah désacralise l’homme providentiel

Instagram est-il un tremplin politique? Quand les internautes dénoncent le scandale des Ouïghours

Réseaux sociaux : bonjour le fisc, adieu vie privée !

Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a annoncé dans l’émission Capital sur M6 l’expérimentation de la lutte contre la fraude fiscale en surveillant les réseaux sociaux. Oui vous avez bien lu ! Cette mesure devrait entrer en vigueur au début de l’année prochaine alors il est encore temps de faire le tri dans ses photos Instagram, Facebook et Twitter avant que le fisc ne vous pointe du doigt.

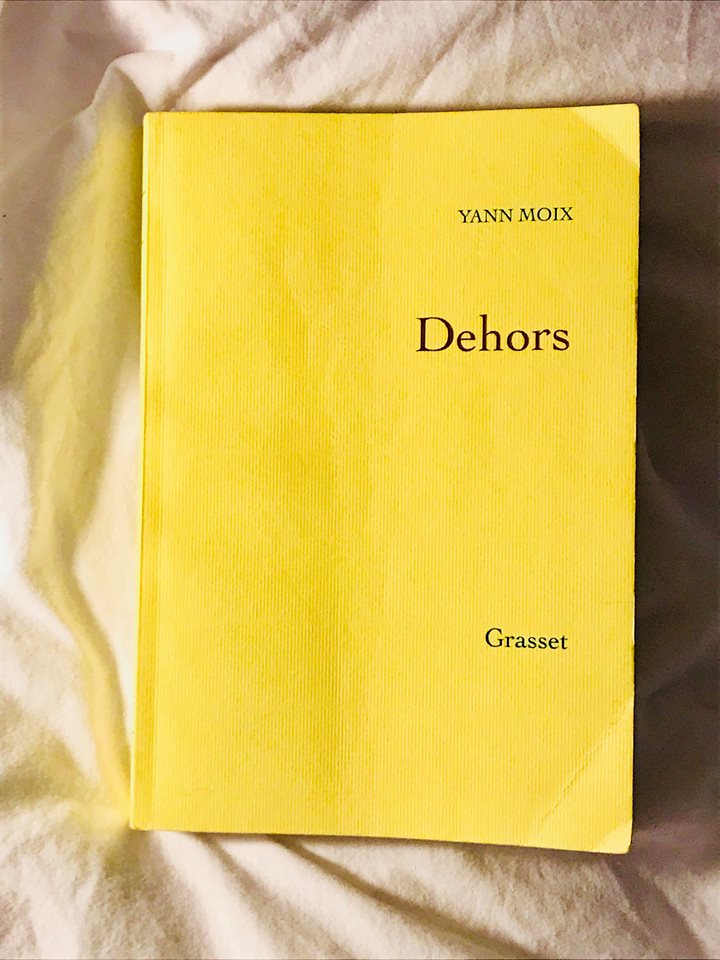

Dehors ou le péril des exilés et des politiques migratoires

Un gros livre jaune, couleur de la trahison. Nous voici en présence d’une lettre ouverte écrite par un intellectuel polémique à un Président de la République à la popularité déclinante… « La colère est nécessaire. On doit l’utiliser non comme chef, mais comme soldat » écrivait Aristote. Dehors en est l’incarnation. Cet ouvrage s’inscrit dans notre histoire, celle d’une crise humaine dépassant les traditionnels États-nations, leur souveraineté et en principe, les clivages idéologiques.

Pluralisme VS complexité des règles : débat autour du Par Condicio en Italie

C’est décidé. Le 28 décembre dernier, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, dissout le Parlement et arrête ainsi la date des prochaines élections législatives. Elles se tiendront le 4 mars prochain.

La 17ème législature a pris fin de cette manière et c’était d’ailleurs l’une des rares, en presque soixante-dix ans d’histoire républicaine, à être allée au terme de son mandat de cinq ans.

Mais rien de stable à l’horizon : le mode de scrutin laisse une large part à la proportionnelle et avec trois pôles peu enclins à toute forme de coalition (la droite, le centre gauche et le Mouvement 5 étoiles), cela n’annonce rien de bon pour le prochain Parlement.

L’immigration à l’ère Macron, droitiser pour mieux régner

C’est avec le projet de loi sur l’immigration, présenté jeudi 11 janvier 2018, qu’Edouard Philippe met en scène le durcissement de la politique migratoire française. Bien loin de la « grande société » rêvée par Alexis de Tocqueville, la justification de ce projet de loi semble attester d’une dynamique individualisante, et au demeurant égoïste. Réponse à un besoin sécuritaire, le gouvernement court-circuite ici les prétentions d’une droite en reconstruction avec une loi de circonstance.

Le off : règle ou exception

« D’après une source proche du dossier » « D’après un habitué des couloirs de l’Assemblée » « D’après un intime d’Emmanuel Macron » …

La politique est une affaire de calculs. Comment donner son avis sur un sujet sensible sans se mouiller ? Nos politiciens ont depuis longtemps trouvé la solution : le off.

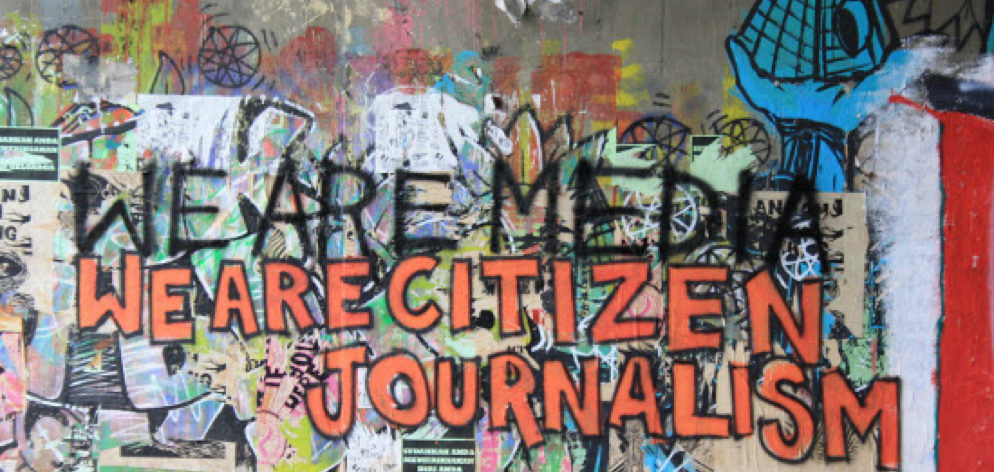

Les citoyens qui écrivent l’information : réappropriation du discours politique

Avec l’augmentation très soudaine de la présence des politiques sur les réseaux sociaux, leurs discours sont devenus de plus en plus immédiats, de plus en plus directs, mais aussi de plus en plus relayés et commentés. Cette reprise de l’information politique ne se fait plus seulement par la presse et autres médias traditionnels mais aussi par les citoyens eux-mêmes.

Dans ce contexte, l’essor du journalisme citoyen est non seulement facilité par les nouvelles technologies, mais semble aussi plus naturel. En changeant le fond de la circulation de l’information, la dynamique de l’informateur et de l’informé est transformée à son tour, créant un nouveau challenge pour la communication politique.

« Manifeste pour un journalisme citoyen »

Par conséquent, quand François Serrano affirme via Mediapart que : « Absolument tout citoyen ayant une conscience sociale et la volonté de s’exprimer a toute légitimité pour assumer la responsabilité d’informer ses concitoyens, avec ses propres mots, sur des sujets qu’il connaît », cela peut paraître évident. Mais le lancement de son nouveau média citoyen numérique (L’impertinent), écrit par « des personnes comme vous et moi », se fait dans un milieu où des noms sont déjà très connus, tels qu’AgoraVox. Et c’est justement parce que ce secteur est déjà occupé par des formes de médias similaires que la survie de L’Impertinent (et sa capacité à réellement influencer) s’annonce difficile. Cette situation est très représentative du changement de paradigme de la communication politique, où les sources se multiplient et se diversifient, au coût de la fidélité des informés.

Un changement double dans la parole

Mais cet élargissement de la légitimité dans le discours politique se fait souvent au détriment du fact-checking. La diversité des sources d’information en politique signifie que les nouveaux médias doivent marquer leur différence, leur originalité ; d’autant plus qu’accéder à l’information est facile et rapide. Les nouveaux médias sont donc surtout des médias d’opinion, dont les sources ne sont pas toujours fiables et où la prétention à l’objectivité est abandonnée. Cela est vrai pour les fameux médias de l’alt-right américaine (Breitbart News par exemple) tout comme pour les sites de presse alternative de gauche radicale française (tels que Fakir). On peut remarquer que ces deux exemples sont dirigés par des personnalités politiques : le premier par Steve Bannon, ancien conseiller stratégique de Donald Trump, et le second par François Ruffin, député France Insoumise. Quoique tous deux issus de la société civile, ils ont maintenant des agendas propres, même s’ils prétendent aller contre la « vérité officielle » des médias traditionnels (Fakir se réclamant n’être d’« aucun parti politique, aucun syndicat, aucune institution » et « largement rédigé, illustré et géré par des bénévoles »).

Le problème de la nouvelle communication politique : la fin de la propagande ?

L’information et donc la communication politique se sont fortement complexifiées depuis le début de la Vème République. L’idée ancienne de la « piqûre hypodermique » de Lasswell, selon laquelle il est possible d’injecter un message dans l’esprit de la population par les médias, semble définitivement passée de mode.

Pourtant Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, déclarait encore en septembre dans Quotidien : « Quand je conseille Jean-Luc Mélenchon (…) en communication, je pense propagande. »

Il s’agit d’une conception très classique de la communication politique, celle qu’il suffit de persuader pour propager ses idées. Pourtant, aujourd’hui plus que jamais, le récepteur sélectionne les messages qu’on lui envoie au lieu de rester passif, plus proche aussi des effets « limités et indirects » de la communication théorisés par Lazarsfeld.

Un nouveau paradigme de « marketing politique »

Aujourd’hui la communication politique doit donc se faire plus indirecte, travailler sur une image de marque du parti (et du candidat). Pour ce faire, elle s’appuie sur une mise en scène de la personnalité de l’homme politique et sur le « buzz », dont un bon exemple serait le discours par hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Non seulement a-t-il été relayé et repris par les réseaux sociaux, qui à leur tour ont influencé les médias traditionnels, il a aussi propagé une image très humaine de Mélenchon chez ses partisans, presque « adorkable » – à la fois décalée et attendrissante.

Si cette personnalisation du politique peut dériver vers une « peopolisation » où les scandales personnels des politiques sont repris à outrance, elle marque avant tout une réappropriation du discours politique et un élargissement du public qui se sent concerné. Tout en étant un enjeu pour les communicants politiques au travail complexifié, elle marque un changement positif dans l’exercice démocratique.

Léa Andolfi

Sources :

François Serrano, « Le manifeste pour un journalisme citoyen », Mediapart, 14 octobre 2017, consulté le 18 /10/17

Rémy Rieffel, Sociologie des médias, Ellipses, septembre 2015

L’interview de Sophia Chikirou par Yann Barthès, Le Quotidien, 29/09/17

Harold Dwight Lasswell, « Structure et fonction de la communication en société », 1948

Crédits de l’image de couverture :

Digital Vidya, consulté le 22/10/17