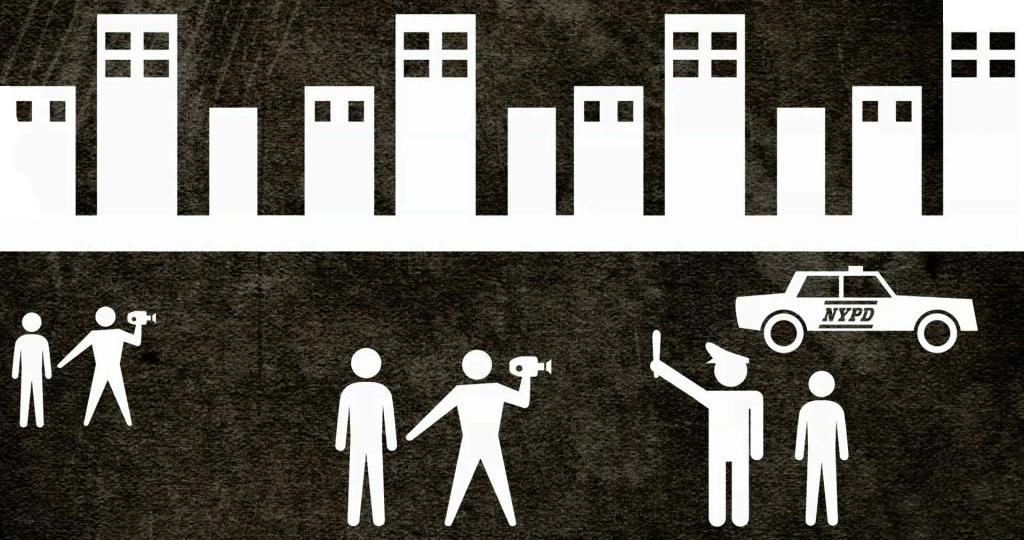

Scènes d’interventions gendarmesques musclées, de policiers tabassant sans vergogne ceux qu’ils interpellent ou d’affrontements verbaux entre forces de l’ordre et citoyens… Elles sont devenues légion sur le net et prolifèrent sous l’étendard du “copwatching”. Comprenez : “la surveillance des flics”.

Ce mouvement militant, auto-qualifié “observatoire citoyen des pratiques policières”, institue des bénévoles lambda – les copwtachers – au rang de surveillants des surveillants dans le but de dénoncer et médiatiser les éventuels dérapages des autorités policières.

Cette mission citoyenne passe principalement par la collecte puis la diffusion d’images – photographies ou vidéos – de policiers dans l’exercice de leur fonction, afin de détenir des preuves accablantes en cas de bavures, vices de procédures ou violences. Cette démarche encourage également la demande d’enquêtes, le dépôt de plaintes et les pétitions, recoupant ainsi un débat social de plus large envergure : celui du rôle et de la nature d’une police “idéale et démocratique”.

L’idée générale qui justifierait le copwatching est “que la population et les médias ont un rôle de surveillance vis-à-vis de la police, qui doit sans cesse leur rendre des comptes” (Michaël Meyer, sociologue spécialiste des relations entre police et médias).

Le copwatching est officiellement né en 1991 aux Etats-Unis à Berkeley après la diffusion d’une vidéo amateur montrant le passage à tabac d’un citoyen noir par des policiers blancs. Ce réseau d’associations s’est depuis étendu à d’autres pays (France, Canada et Royaume-Uni principalement) et prend aujourd’hui une ampleur inédite grâce à l’essor des nouveaux supports et techniques médiatiques.

Le citoyen journaliste

Dans la pratique du copwatching, le citoyen ordinaire joue de son droit à filmer/photographier légalement les policiers et gendarmes en exercice pour devenir un agent de dénonciation et d’information. Armé de son smartphone ou appareil photo, le voilà transformé en un reporter d’investigation à l’ère 2.0., capable de mettre à mal les dérives xénophobes, racistes, liberticides, sexistes ou dégradantes des forces de l’ordre.

Bien que le copwatching ait d’abord été la capture spontanée par un témoin d’une scène d’intervention policière, soit une pratique ponctuelle et isolée, c’est la formation en termes de réseau et de plateforme participative qui prévaut désormais. L’objectif est de centraliser des informations, des témoignages ou des images relatives à l’action policière et de constituer une large base de données.

Et si les copwatchers traquent quelque chose, c’est davantage un idéal de justice et d’éthique que les brigades policières en elles-mêmes.

Le surveillant surveillé

Via le copwatching, les policiers, acteurs de la surveillance et voyeurs de la population, se retrouvent dans la position d’être vus et surveillés à leur tour. Quand les observateurs deviennent potentiellement observés, les rapports de hiérarchie et d’autorité se brouillent et s’inversent. Si la surveillance ne provient plus uniquement d’un rapport hiérarchique en top-down, elle s’exerce désormais horizontalement en tout temps et en tout lieu.

L’autorité policière, à travers cette pratique médiatique, se voit alors érodée par l’autorité iconique : la photo ou vidéo devient une ressource stratégique pour son détenteur, qui jouit du pouvoir condamnant de l’image “réelle” et peut faire pression contre une figure sociale perçue jusque là comme intouchable.

L’image au sens large se positionne ainsi comme enjeu au coeur d’une confrontation médiatique. Au travers du copwatching, la bévue la plus anodine comme la dérive la plus violente est susceptible de devenir un événement médiatisé et public. Le policier agit désormais en envisageant la possibilité d’une remédiation de son intervention par les médias et de l’élargissement de la visibilité de ses actions à un public absent physiquement (la hiérarchie directe, les associations militantes, les protagonistes politiques…). Cette anticipation d’images potentiellement dégradantes induit un changement dans le déroulement pratique des opérations : elle incite le policier à un légalisme strict et une approche plus drastique des procédures à suivre.

Les dégâts collatéraux

Cette pratique médiatique engagée questionne nécessairement le rapport entre force publique, médias et perception sociale.

L’un des problèmes à souligner, concernant ce type d’images amateurs, est l’interprétation et l’unicité du point de vue proposé qui y sont convoqués : le copwatcher donne à voir une scène telle qu’il l’a perçu (vision plus ou moins proche de la scène, son plus ou moins audible…). La scène filmée ou photographiée est observable telle quelle par les internautes mais peine à s’inscrire dans un contexte d’action plus large. Si nous prenons en compte le fait que le copwatcher se met bien souvent à filmer quand la situation dégénère de manière visible, on comprend que tous les éléments précédents le “dérapage”, déclencheurs ou non, sont tronqués.

Cette inexistence du hors-champ induit donc une vision purement descriptive des faits qui demanderait à être enrichie par des données complémentaires. Le point de vue unilatéral du témoin de la scène est rarement accompagné de celui de la “victime” et du policier “fautif”, ce qui nous prive de clés de compréhension. Puisque qu’il s’agit d’un regard isolé, porté sur un événement précis à un moment donné, nous pouvons comprendre dès lors le danger qu’il y a à se limiter au strict champ visuel de l’image.

De plus, la performance du policier dans la rue se voit transformée (par sa captation et sa diffusion) en image médiatique qui va ensuite induire une perception sociale du policier dépréciée. Le copwatching en tant que représentation médiatique de la police se dresse à l’encontre d’autres imaginaires policiers aux récits et aux “personnages” déjà forgés : les fins experts des Enquètes impossibles, les bons flics défendant la veuve et l’orphelin des séries américaines à l’ancienne, les policiers sans foi ni loi des films de mafieux…

A ces représentations établies vient s’ajouter la vision véhiculée par le copwatching : celle d’une police violente et injuste. Le danger est de tomber dans l’amalgame et la généralisation : rappelons qu’il s’agit là d’une des multiples représentations médiatiques policières.

Enfin, si la pratique du copwatching s’inscrit dans une volonté de dissuader et réguler les dérives policières, elle peut s’apparenter dans ses formes les plus radicales à un mouvement anarcho-libertaire, purement contestaire face à l’establishement. Cette dérive du mouvement vers une brigade anti-flics a notamment abouti à des dépôts de plaintes par le Ministère de l’intérieur en France, à l’encontre de sites jugés diffamatoires envers les autorités. D’autres dérapages, comme la publication de photographies personnelles ou d’informations privées (adresse, numéro de téléphone…) de policiers soupçonnés d’”abus de pouvoir”, sont régulièrement recensés et rappellent les limites à respecter.

Face à cette pratique médiatique ambivalente, l’indispensable est donc de rester extrêmement prudent et de s’interdire tout jugement précipité. Car, si la frontière est mince entre le bon flic et le mauvais flic, elle l’est tout autant entre le justicier bénévole et le diffamateur malveillant.

Tiphaine Baubinnec

@: Tiphaine Baubinnec

Sources :

ethnographiques.org

copwatch.fr

amnesty.org

boursorama.com

youtube.com

Crédits photos :

https://libcom.org/library/why-copwatch-doesnt-work-arturo

http://www.newyorker.com/magazine/2014/09/01/cop-watch

http://cqfd-journal.org/Tout-flic-flique-flippe

https://www.google.fr/search?tbm=isch&oq=&gs_l=&q=copwatching