Alors que les différentes collections de haute-couture ont été présentées à New York, Milan ou encore Paris au cours des dernières semaines, un nouveau mot fait trembler le monde de la mode: Normcore. Le nom est explicite, composé de « norm » et de « hardcore » : il s’agit d’une normalité exacerbée, devenue tendance. Ce terme a émergé dans un article de Fiona Duncan dans le New York Magazine du 26 février dernier, avant d’être repris partout. Le concept lui, vient du constat suivant: il est devenu impossible aux Etats-Unis de différencier des jeunes locaux du touriste américain moyen. Sandales, jean, t-shirt uni et large: ce look voit triompher des marques jugées basiques mais pas habituellement à la mode ni originales, telles que Uniqlo, Birkenstock ou en France Decathlon.

Le normcore vient donc renverser toutes les habitudes de tendances, puisqu’il s’agit d’un refus de faire du choix vestimentaire un enjeu capital. Se démarquer n’est plus une finalité, ce qui vient contrer la démarche hipster, dont le point de départ était bien de sortir du « mainstream » et d’affirmer sa singularité. Cette tendance hipster semble avoir atteint un point très paradoxal, car tous ses participants en refusent l’étiquette, devenue elle-même trop commune. Or pour le normcore, l’étiquette est salvatrice, elle permet d’être tendance, et non pas un simple touriste américain qui a privilégié l’aspect pratique de sa tenue.

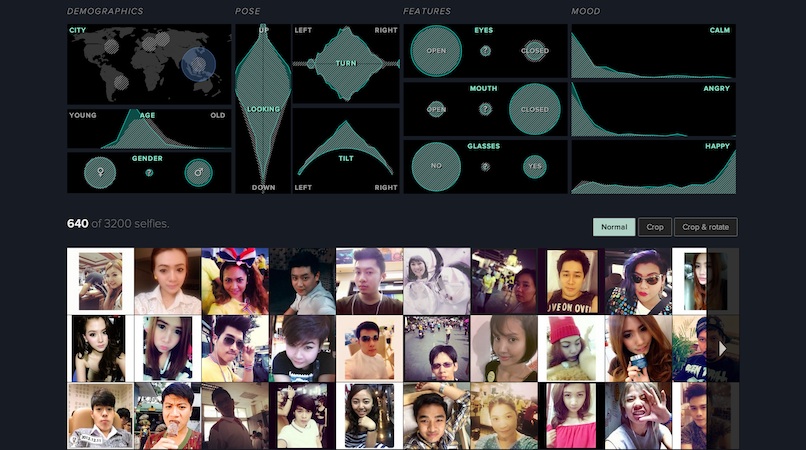

Un mouvement émerge souvent avec une figure de proue. Or dans le cas du normcore, c’est Steve Jobs qui a été choisi, étant connu pour faire ses conférences Apple en col roulé et jean, alors que celles-ci étaient retransmises dans le monde entier. Il apparaît alors que le normcore émerge comme tendance à un moment où le code vestimentaire au travail se relâche. Certains domaines y sont plus propices que d’autres, mais venir travailler en basket est si fréquent que la tendance normcore peut se développer sur un public assez large. A la condition d’un cadre de travail plus décontracté s’ajoute celle d’un contexte médiatique particulier. Pour exister sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, chacun est conduit à tenter de se démarquer en permanence. Cet effort à produire serait responsable d’une certaine lassitude, une volonté de revenir dans la norme. On refuserait donc la concurrence acharnée qui sévit sur les réseaux sociaux par le fait de se fondre dans la masse plus globale de la population occidentale. Enfin, ce style est porté par une jeune génération, qui semble vouloir retourner aux lignes épurées qui ont marqué leur enfance dans les années 1990. Entre nostalgie, code vestimentaire possible et volonté de ne plus se différencier à tout prix, le normcore répond bien à des conditions d’émergence particulière, qui justifient également le succès du terme. Cela rappelle même le thème de campagne du président François Hollande, désireux d’être un « président normal ».

Mais cette tendance n’est pas sans soulever de nombreux paradoxes. Tout d’abord, la volonté de se fondre dans la masse est bien contredite par la revendication du style. Comment être normal en se revendiquant d’un style? Or, l’étiquette est décisive pour éviter d’être confondu avec les touristes basiques. Le normcore semble de fait moins un non style qu’un style nonchalant, ne laissant pas voir la réflexion qu’il y a derrière. C’est là qu’on atteint le paradoxe le plus fort lié au normcore: il faut avoir l’air de ne pas avoir prêté attention à sa tenue, alors que c’était le cas, pour donner une impression de simplicité. Le normcore – qui était pourtant un refus de se démarquer – devient alors un moyen de communication sur sa personnalité. Beaucoup de significations peuvent ainsi être attachées aux choix vestimentaires de Steve Jobs, allant d’une volonté de se différencier des autres directeurs de grandes marques, d’apparaître plus décontracté à celle de laisser l’accent sur les visuels de la marque. Le normcore n’est donc pas une simple envie de s’habiller au plus simple. Des valeurs y sont accolées. Comme dirait l’aphorisme « less is more », cette simplicité et normalité revendiquées ne sont en fait qu’une façade pour faire croire à une personnalité décontractée. La volonté de sortir des sentiers battus en revenant à un style peu répandu n’est pas sans rappeler la démarche hipster, tant la banalité était laissée de côté par une course à l’originalité permanente. Enfin, il ne faut pas oublier que cette tendance se fonde sur la banalité occidentale, voire nord-américaine, ce qui conduit à relativiser la notion de globalité, car elle ne peut évidemment s’appliquer au monde entier. La tendance normcore est bien un style au même titre que les autres, qui dit beaucoup de choses sur ceux qui l’adoptent et sur des évolutions de société.

Cette tendance raconte aussi comment les médias peuvent mettre en lumière des faits qui n’auraient nullement attiré l’attention en temps normal. En effet, comment débusquer la normalité basique de celle qui vient d’une tendance, si ce n’est pas l’émergence d’une étiquette normcore qui fait le buzz?

Astrid Gay

Sources

Slate

NYmagazine

Photo de couverture : Musemagazine