Elles sont rousses et alors !

Lorsque l’on pense aux rousses et aux roux, certaines personnalités viennent immanquablement illustrer notre pensée : le Prince Harry, Poil de carotte, Ron Weasley ou Mylène Farmer. Qu’ils soient rebelles, persécutés, boute-en-train ou provocateurs, les roux sont hors normes. Leurs cheveux flamboyants leur ont longtemps valu d’être considérés comme des incarnations du Malin. Bien que cette conception moyenâgeuse ancestrale ait été abandonnée au fil des siècles, cela n’a pas tari le flot de moqueries à leur égard. Extrapolant la situation, le clip réalisé en 2010 par Romain Gavras intitulé Born free met en scène l’extermination de cette communauté ; la seule qui n’ait encore jamais été inquiétée. Par ce biais, Gavras pointe l’absurdité et l’arbitraire de tout système ségrégationniste. Ce clip après avoir heurté l’opinion publique a suscité une importante polémique à son sujet en attirant l’attention sur les roux. Serait-ce l’élément déclencheur d’un changement des mentalités ?

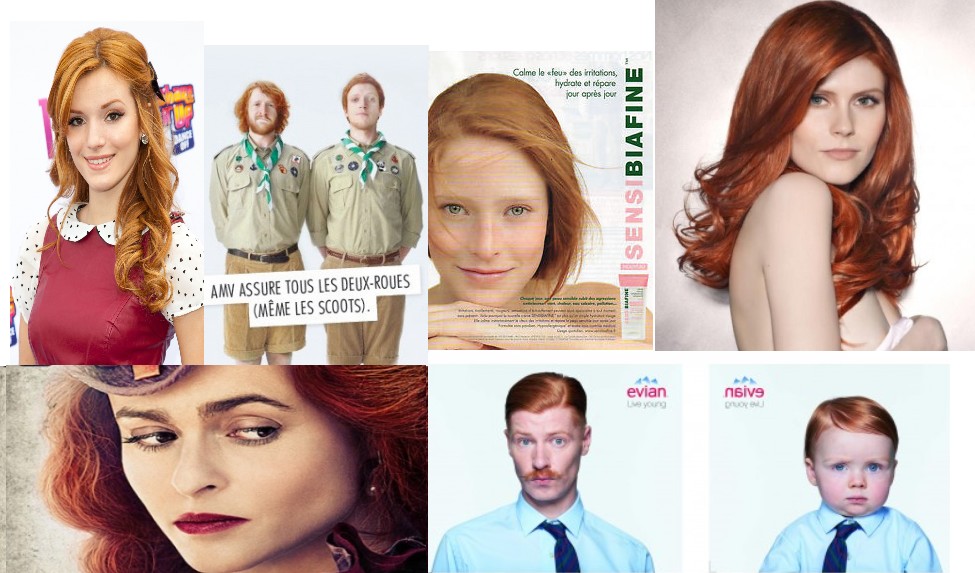

Depuis les années 2010, en effet, les choses évoluent. Si tant est qu’on puisse parler d’une communauté rousse, comme le festival Redhead Days le revendique, il n’est pas anodin de remarquer qu’elle est de plus en plus mise à l’honneur dans la publicité et au cinéma. L’heure de la revanche a sonné ! Les affiches du métro parisien de cette semaine ne démentiront pas mon propos : celles pour Thalys, Kinder Bueno, du film Il était une fois et même, jusque dans la gare saint-Lazare. La SNCF annonce que le relais toilettes est ouvert plus longtemps pour assurer le confort des voyageurs tout en exhibant une femme dont la couronne de cheveux rousse n’a pas manqué d’attirer mon regard. Voici une petite sélection personnelle de campagnes de promotion des roux. En janvier 2013, le créateur Songzio hypnotise la foule lors de son défilé en présentant des mannequins roux pour sa nouvelle collection. En mars 2013, AMV, l’assurance pour deux roues met en scène deux roux. En avril 2013, Evian présente un homme et un bébé roux côté à côte. En mai 2013, la crème Biafine choisit une mannequin rousse. Sans oublier, « adopte un roux », campagne souvent renouvelée par le site de rencontre Adopteunmecmec.com. Ce bref inventaire n’étonne guère les lectrices assidues de magazines féminins qui, depuis longtemps déjà, ont remarqué l’affluence croissante de mannequins rousses qui posent pour les shootings de mode. Enfin, le site Meltyfashion craque pour le roux cet hiver 2013-2014 et propose à ses internautes un panel des colorations. Outre-Atlantique, la dynamique est similaire, comme le prouve la campagne publicitaire audacieuse faite par la marque américaine de lingerie Blush ou encore la nouvelle chanteuse lancée par Disney, Bella Thorne. Vous l’aurez compris, Red is beautiful, désormais.

Pourquoi un tel retour en force des roux ? Pour se distinguer, affirmerait Baudrillard. Dans La Société de consommation, il assure que notre société contemporaine est régie par une logique de différenciation. Chaque groupe social en consommant des objets, c’est-à-dire en manipulant des signes, participe au maintien de la hiérarchie sociale. Les publicitaires, en tant que leaders d’opinion, impulsent des dynamiques avant-gardistes. Ici, ils ont décidé de se distinguer des autres en promouvant la couleur rousse. Elle va ainsi à l’encontre de l’imaginaire populaire. Le fait d’être roux n’est pas reconnu comme beauté intrinsèque, mais sert à affirmer son appartenance à la catégorie sociale supérieure. Cette catégorie est la première à chercher des moyens de se différencier, si l’on en croit l’analyse de Bourdieu.

Cependant, le propre de toute distinction impulsée par la catégorie supérieure est de mettre du temps à se diffuser dans l’ensemble du corps social ; comme en témoigne le film Being ginger sorti en août 2013. Scott P. Harris aux cheveux couleur de flamme relate sa vie quotidienne et plus particulièrement les difficultés qu’il rencontre à trouver l’amour. Ce documentaire ponctué d’interviews montrent que les clichés ont la peau rude. Pour la plupart des gens, le roux est loin d’être attirant.

Alors quel avenir envisagé pour ce qui apparait comme un phénomène de mode, un énième moyen pour la publicité d’attirer l’attention ? La couleur rousse pourra-t-elle un jour se fondre dans la masse ?

Miléna Sintic