28 minutes plus tard

Le 12 novembre dernier, l’atterrisseur Philae s’est posé avec succès sur la surface de la comète Tchourioumov-Guérassimenko, l’objectif de la mission Rosetta, débutée en mars 2004.

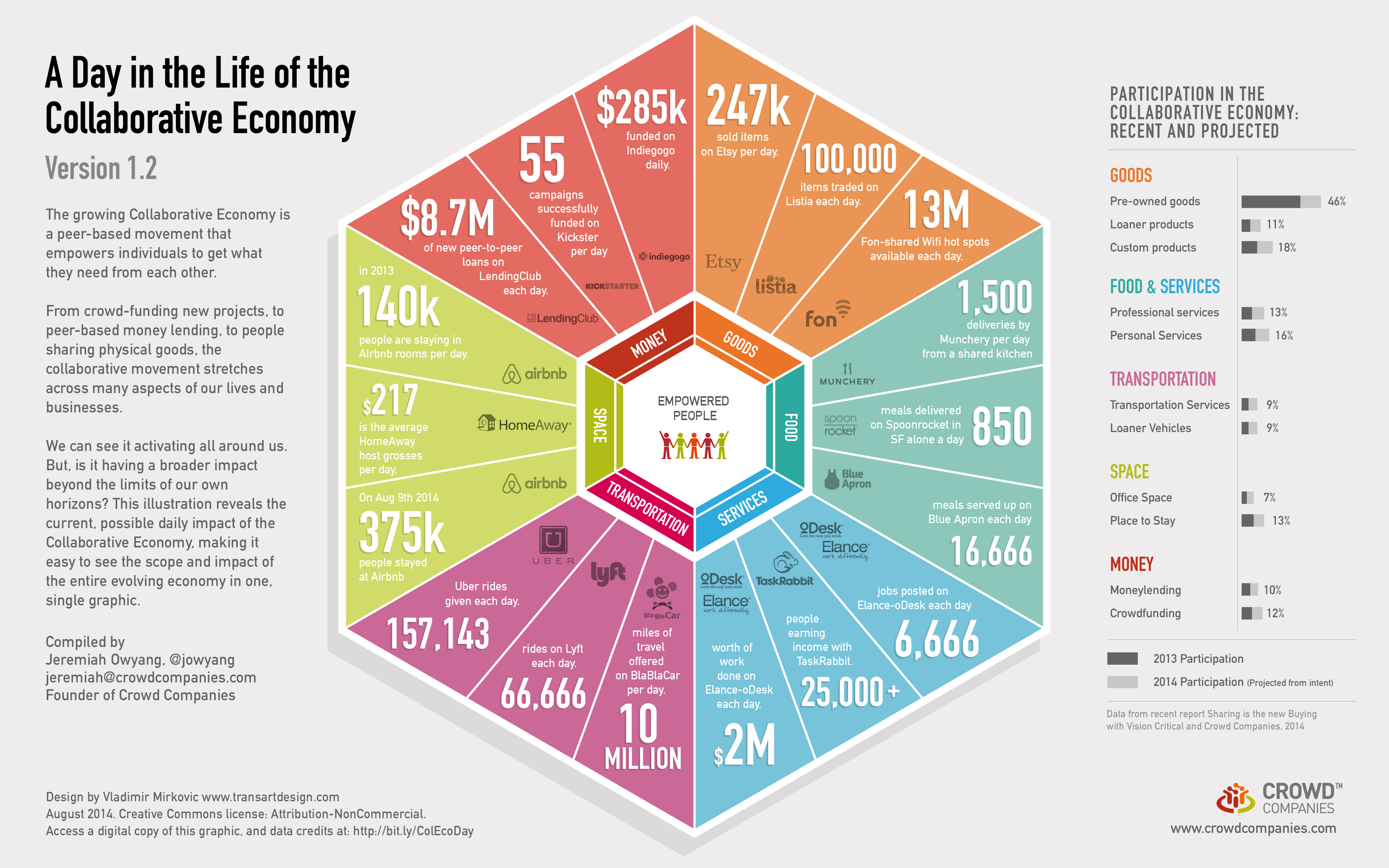

Le projet de l’Agence spatiale européenne était de taille et le grand public a pu en mesurer l’importance à travers le déploiement d’un large dispositif de communication, digne d’un évènement scientifique historique. À l’approche et à la suite de l’atterrissage, Rosetta a bénéficié de la couverture médiatique classique dans la presse écrite, à la radio, à la télévision et ce à un rythme de plus en plus régulier. Mais c’est pour l’internaute que la campagne de communication sur le long terme a été la plus passionnante, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore Flickr. Le support de la communication digitale semblait assez inhabituel pour une mission scientifique. Chaque réseau social représentait en fait un niveau de communication différent, chacun possédant ses propres codes sémiologiques et son public. Sur Instagram et Flickr, la légende est réduite au minimum, la photographie véhicule son propre sens, en tant que code universel elle s’adresse ainsi au plus grand nombre. Sur le Facebook de l’ASE, la mission Rosetta se positionne sur le registre de l’humoristique et de l’entertainment, à l’instar de nombreuses marques sur le réseau social. La chaîne Youtube propose à elle seule une communication du divertissement (reconstitutions 3D, créations sonores), une communication sérieuse de vulgarisation scientifique destinée à un public plus averti et disposé à s’informer sur format long (des vidéos de plus d’une heure autour d’intervenants de l’ASE) et une communication publicitaire (la campagne Ambition).

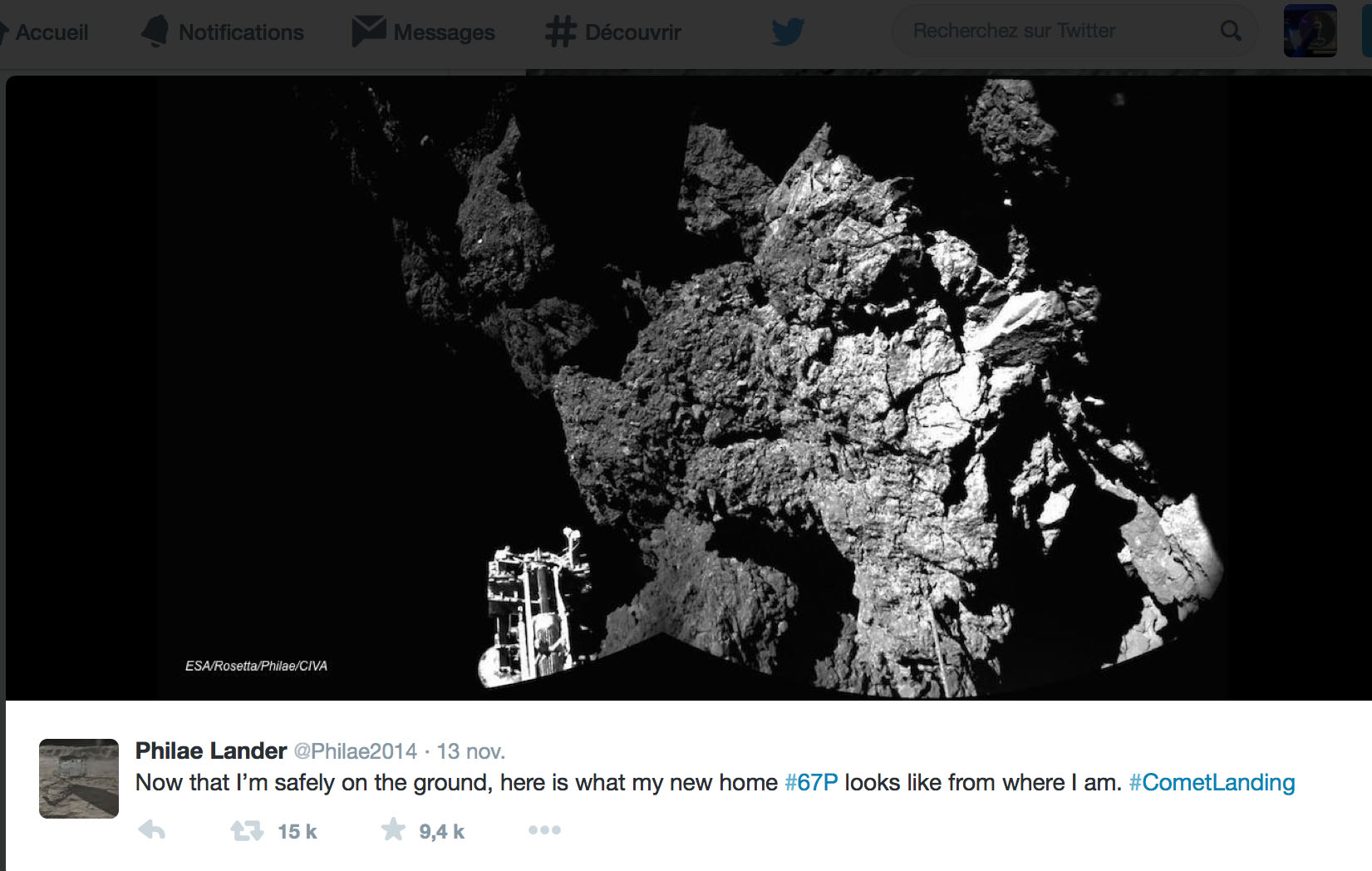

Ce court-métrage donne par ailleurs l’impression de vouloir réunir les ingrédients de la recette miracle du succès : les codes visuels du blockbuster de science-fiction et une personnalité en vogue (Aidan Gillen alias Little finger dans Game of thrones) présentant Rosetta comme le premier pas vers un futur évolué. Enfin, le compte Twitter agit comme un flux RSS centralisant les données de tous les autres réseaux sociaux et l’on y retrouve alors la totalité des publics et des niveaux de communication. La stratégie a été construite d’une part sur un temps étiré : comme la sonde Rosetta, la communication était en veille. Par l’intermédiaire des comptes Facebook et Twitter, l’ASE a essayé au fil des mois de diluer avec une certaine régularité le teasing de l’objectif final. Puis pendant les dernières semaines, c’est-à-dire dans le temps de l’immédiat, de l’imminent, la communication a pris de l’ampleur, en partie grâce à la transmission de photographies inédites de la comète dès la fin septembre sur Flickr. Un dialogue s’est instauré entre le compte Twitter de l’atterrisseur et celui de la sonde : personnifiés par l’utilisation de la première personne, les deux engins spatiaux ont par exemple joué le drame de la séparation alors que Philae se détachait de Rosetta pour descendre sur la comète. Ravivée, la communication sur les réseaux sociaux est parvenue à recréer une interactivité entre les scientifiques et les internautes malgré l’absence de progression de la mission en terme de contenu informatif. Cette événementialisation permanente a dynamisé la phase d’approche monotone de la comète. Le jour J, le dispositif de communication s’est décliné dans une mise en abîme de l’information. Premièrement, un chat twitter a été mis en place avec des responsables de la mission Rosetta, sur le site un live stream captait la salle de contrôle et la salle de conférence où défilaient en direct les intervenants et en dernier lieu les caméras de télévision retransmettaient l’ensemble de ces installations.

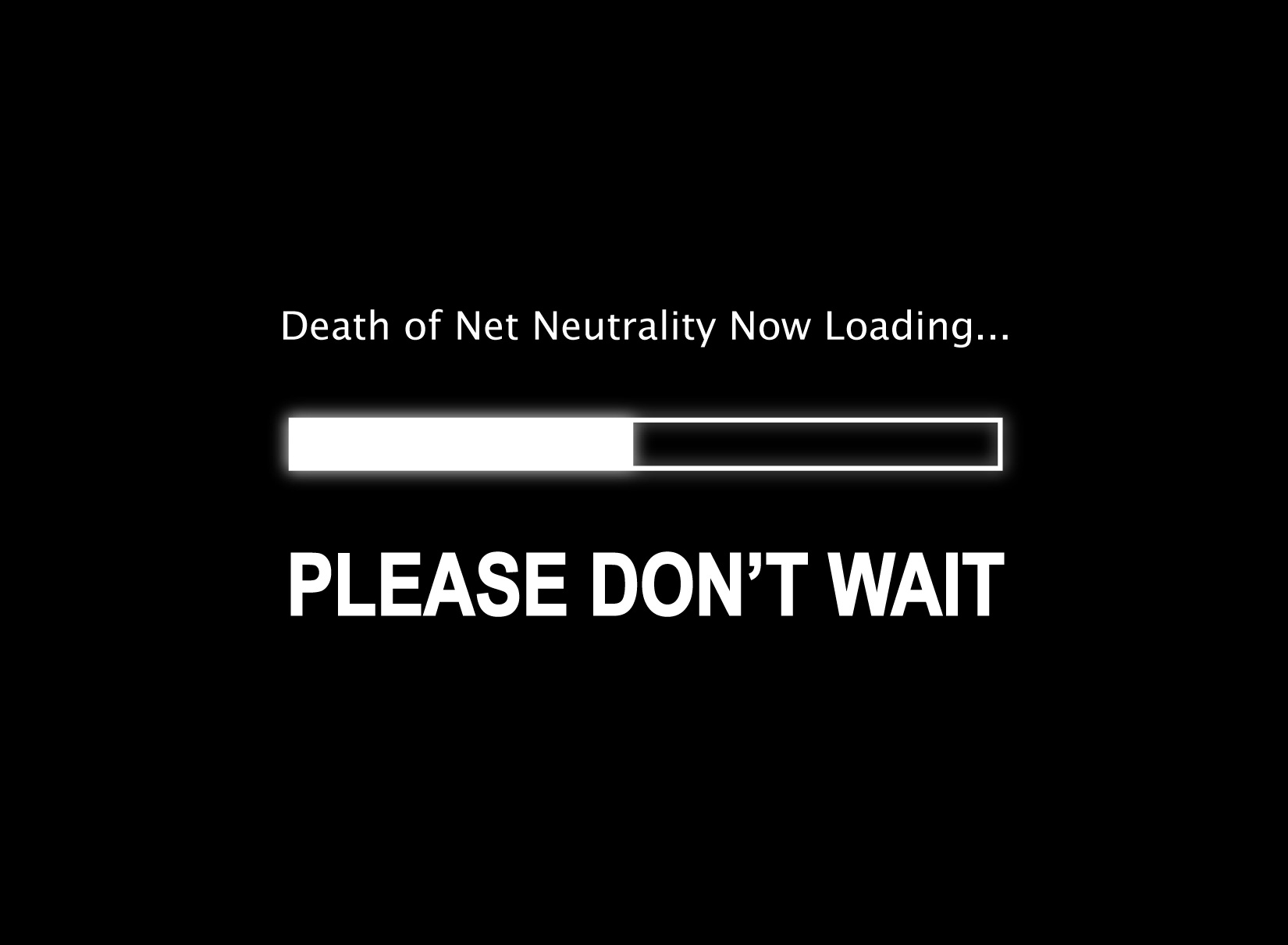

Pourtant ce dispositif complexe a souffert d’une vraie faille : la communication différée. Un évènement est ancré dans le temps présent, dans l’immédiat même, ce que sont censés appuyer le fil Twitter et le live stream. Or le signal émis par Rosetta voyageait pendant 28 minutes avant d’atterrir sur nos écrans. Le contrat de la communication en temps réel est comme rompu, les temps d’attente entre une commande et sa réponse sont interminables et le live s’étire pendant plusieurs heures. Cette rupture de l’instantanéité, habitude induite par les communications modernes, atténue rapidement l’excitation du moment historique. Ce support du direct était-il alors réellement adapté aux exigences du public d’une société de communication moderne ? En somme, le temps de la science est-il compatible avec notre perception du temps au XXIe siècle ?

Il ne l’est certainement pas pour les détracteurs d’une science qui communique et qui profite des outils modernes. C’est une science qui, par tout ce dispositif communicationnel, trahit l’idéal d’une vérité sans rabaissement à la vulgarisation voire pire, à la publicitarisation. Quoiqu’il en soit, la science évolue trop rapidement pour notre système d’enseignement, seule la vulgarisation scientifique est assez souple pour suivre le rythme du progrès. Toutefois, même simplifié, le langage scientifique technique constitue la véritable et première barrière pour le grand public. Celui-ci a en effet la particularité d’être monoréférentiel, par opposition au langage courant qui peut renvoyer à plusieurs sens, les termes scientifiques obéissent à la règle de biunivocité, c’est-à-dire que chaque concept est désigné par un seul signe et un signe ne peut renvoyer qu’à un seul et même concept. D’où la difficulté à communiquer avec un système de références inconnu du destinataire. Pourtant, il est bien nécessaire que ce dispositif communicationnel instauré autour de la mission Rosetta soit décliné dans tous les autres projets scientifiques d’importance, le progrès doit être diffusé et chaque citoyen doit trouver son compte dans un des niveaux d’information, du plus imagé aux discours les plus techniques.

Marc Blanchi

@mrcblki

Sources:

Les faces cachées du discours scientifique (dans la revue Langue française, numéro 64, 1984), Yves Gentilhomme

Rosetta.esa.int

flickr.com

Twitter.com

Facebook.com

Crédits images :

Instagram.com