Pour le prix de la meilleure cérémonie, j'appelle Florence Foresti

Il était grand temps de venir dynamiser un programme qui battait quelque peu de l’aile. Tenues de Gala, sourires timides et sérieux assurés, il s’agit bien sûr des César, qui ont depuis quelques années déjà pris l’allure d’un conseil des ministres à l’Elysée.

Crées par Georges Cravenne deux ans après l’Académie des arts et techniques du cinéma, les César, dits aussi « La nuit des César », ont pour vocation de récompenser les meilleures productions cinématographiques en suivant le modèle de son grand frère américain, les Oscars. Seulement voilà, depuis quelques années, la cérémonie des César semble être devenue une « Très longue nuit ».

Une France étriquée dans son costume 3 étoiles

Le vrai problème se trouve peut-être dans le rapport qu’entretiennent les Français avec leurs hautes institutions culturelles. La procédure de vote aux César a tout de la procédure de vote d’une loi à l’Assemblée nationale. Le collège de votants est composé de professionnels du cinéma, le vote s’organise en deux tours, le premier détermine les concourants aux différents prix, le deuxième les gagnants de chacune des catégories. La présence du ministre de la Culture et de la Communication à la cérémonie est systématique. Cette mise en œuvre procédurière transparait jusque dans la salle du théâtre du Châtelet, l’ambiance est glaciale, le parterre d’illustres acteurs français présent ce soir-là semble inanimé, les rires sont rares… voire inexistants. Les discours sont souvent longs et ponctués de phrases poético-philosophiques qui achèvent d’endormir l’assemblée… et les téléspectateurs devant leur téléviseur. N’est pas Aristote qui veut. Ambiance.

A côté, le cousin américain s’en sort bien mieux, en témoignent les audiences: les Césars représentent 10 à 15% des parts de marché, contre 30 à 40% pour les Oscars. Comment expliquer alors cette différence de popularité entre deux cérémonies qui se ressemblent… ou presque. Les Oscars ont su garder leur fraicheur. Notamment, les discours sont minutés chez nos homologues américains, à hauteur de 45 secondes. Même si cette règle a rarement été respectée dans l’histoire des Oscars, certains gagnants sont contraints d’abréger leurs discours, les remerciements défilant simplement sur un écran. Si seulement c’était le cas en France, le célèbre Fouquet’s pourrait recevoir ses convives à une heure décente. Avec quelques 3h30 de cérémonie en moyenne, les Césars trainent définitivement en longueur.

« C’est qui la meilleure ? »

Heureusement, un vent d’air frais a soufflé cette année sur une cérémonie poussiéreuse. Le vent prend l’apparence ici d’une jolie brunette quarantenaire à l’humour corrosif qui endosse le costume de présentatrice.

Une imitation de Flashdance plus tard, chacun avait hâte de découvrir la performance de Florence Foresti en tant que maitresse de cérémonie… et rares sont les déçus. Les chroniqueurs d’Hanouna ont même encensé l’humoriste, Isabelle Morini Bosc clame « c’est la première fois que je ne me suis pas endormie ». Foresti a su américaniser ces César et dérider son auditoire, on a même cru voir rire et sourire certains des comédiens présents (on vous jure). Loin, très loin de la très décevante et malheureusement trop longue (4h30 de cérémonie en tout !) édition 2015 par Edouard Baer, Foresti a su capter l’attention du téléspectateur en pratiquant l’auto dérision et en lançant même quelques petites piques bien senties à l’attention des acteurs, Vincent Cassel a alors brillé par… son absence.

L’émission a considérablement gagné en rythme et Foresti a réussi son pari: clôturer la cérémonie pour minuit pile et éviter les longueurs qui lui faisaient mauvaise pub.

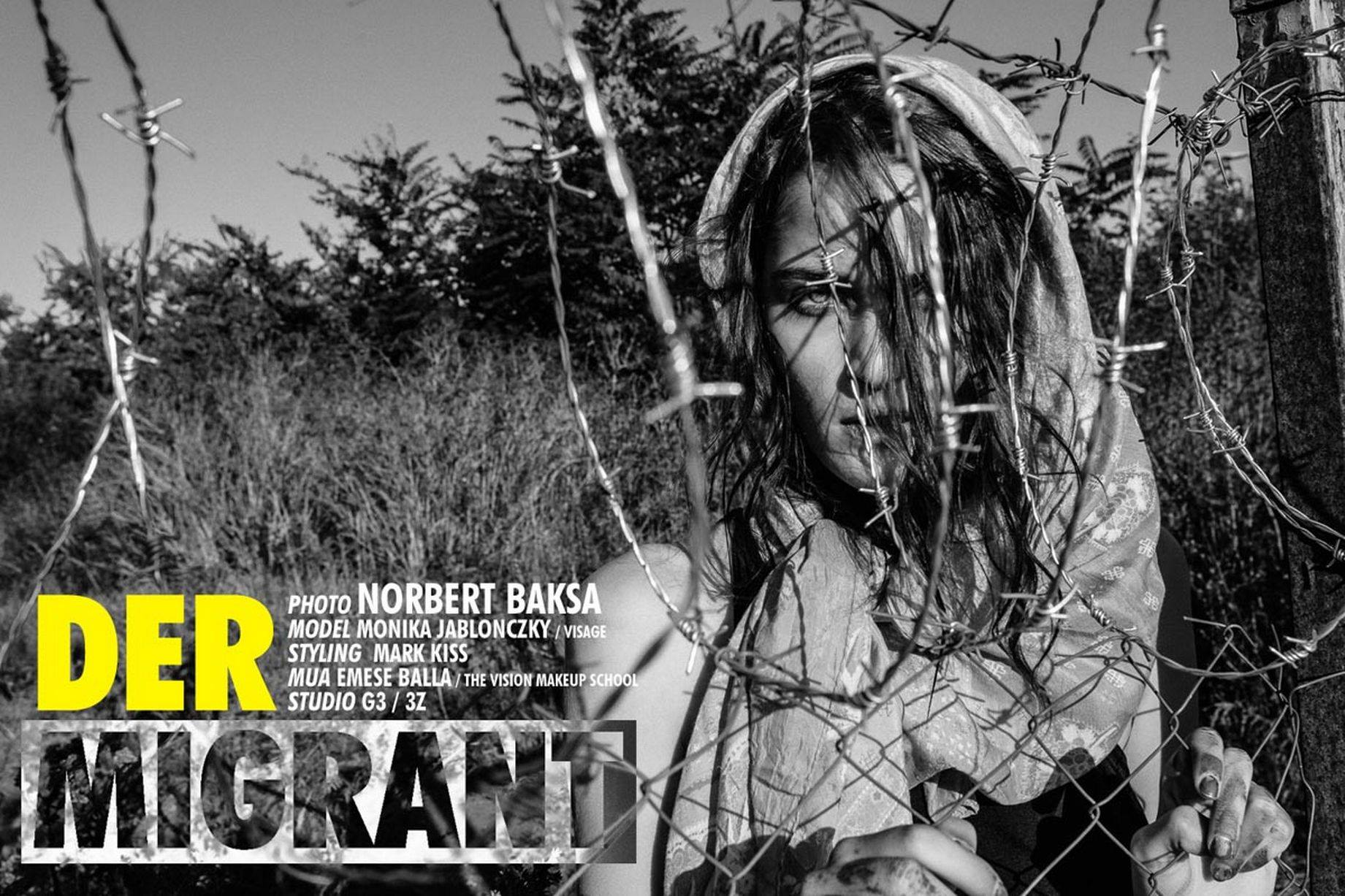

Madame a même réussi à convier Vanessa Paradis pour sa réinterprétation de “Bloqués”, la mini-série de Orelsan et Gringe diffusée sur Canal +. Les audiences sont au rendez-vous malgré la très forte concurrence de Koh Lanta (TF1) ce soir-là, le Foresti Show a réuni 2,5 millions de téléspectateurs.

L’humour a donc été le grand gagnant de cette 41ème cérémonie des César et Foresti remporte le prix de la meilleure présentatrice. C’est qui la meilleure ? C’est Foresti !

L’humour, l’ingrédient secret d’une communication réussie

Cette performance, les César n’avaient pas réalisé une audience aussi conséquence depuis les éditions 2005 et 2012 respectivement présentées par Gad Elmaleh et Antoine de Caunes, consacre le pouvoir de l’humour dans nos schémas de communication actuels. Oasis en a fait son outil de travail avec ses fruits personnifiés, Ramontafraise, Manguedebol et toute la bande, qui ont largement contribué au renouveau de la marque et à son succès. La cérémonie des César reste de l’ordre du divertissement pour le téléspectateur, elle doit donc répondre aux exigences du média télévision, notamment en terme d’attention du spectateur, qui ne peut être de 4h30, n’en déplaise à l’Académie des arts et techniques du cinéma.

Notamment, l’humour est placé aux cœurs de nos communications car il permet de construire des relations plus humaines. Florence Foresti n’est ainsi sûrement pas la seule femme à vouer un culte à la beauté de Vincent Cassel, ni la seule mère de famille dont la fille est fan de Louane depuis ses apparitions dans The Voice puis La Famille Bélier. Par ce biais, elle est parvenue à créer une complicité avec son auditoire derrière son poste de télévision.

Surtout, l’humour ne passe jamais inaperçu, en témoigne les nombreuses réactions des réseaux sociaux et des médias dès le lendemain de la diffusion de la cérémonie. En général très bonnes, les critiques ont permis aux César de faire parler d’eux et de redorer leur image, en témoignent les audiences en hausse, merci à Foresti et à son sens de l’humour.

Attention cependant, l’exercice de l’humour n’est pas toujours chose aisée: l’adage dit qu’on ne peut pas rire de tout, en témoigne le flop d’Edouard Baer l’année dernière lorsqu’il se moque de l’idylle pas si officielle de Julie Gayet et de François Hollande. Celle-ci s’est contentée d’esquisser un rire… jaune.

Foresti répond aussi à ses détracteurs, notamment le quotidien Le Monde qui reproche à l’humoriste d’avoir volé la vedette aux acteurs primés qui ont dû revoir à la baisse leur temps de parole. Au grand bonheur des téléspectateurs ?

Manon DEPUSET

@manon_dep

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_cin%C3%A9ma#Troph.C3.A9e

http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20160227.OBS5473/cesar-2016-foresti-assure.html

http://www.lefigaro.fr/cinema/2010/02/25/03002-20100225ARTFIG00792-cesar-contre-oscar-deux-ceremonies-deux-standards-.php

http://1001startups.fr/communication-humour/

Crédits images :

Le Soir

Capture d’écran Twitter