Que reste-t-il de nos amours ?

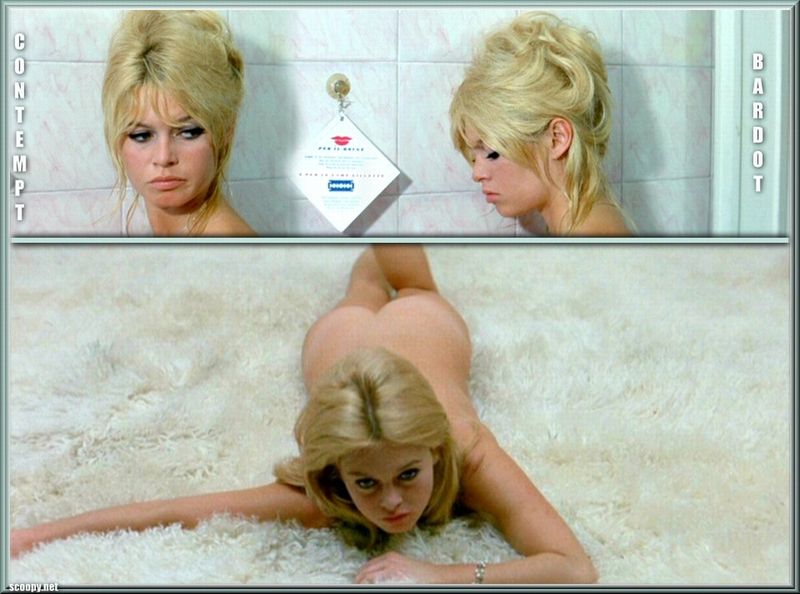

« Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ? » demande ingénument Brigitte Bardot à Michel Piccoli dans Le Mépris. Et si une telle question, accompagnée de son rendu visuel, se voyait détournée de son innocence aguichante pour servir des élans revanchards ? Tel est le cas aujourd’hui avec la nouvelle tendance qui sème la panique sur la toile : le Revenge Porn ou porno vengeur.

La cybervengeance : une vendetta 2.0

Le Revenge Porn consiste à se venger d’un amour déçu en publiant des photos en petite tenue – voire carrément sans tenue – de son ex sur les réseaux sociaux. Le phénomène concerne surtout les femmes qui voient leurs « preuves d’amour », impunément photographiées, détournées de leur sens premier qui était d’exciter leurs partenaires.

Les hommes trouvent désormais leur place sur le banc des accusés, de même que les mineurs : le Revenge Porn défie l’ensemble de la société qui riposte aujourd’hui avec des mesures judiciaires. Certains états des Etats-Unis ont déjà légiféré sur cette pratique considérée comme une infraction sexuelle. En France, les condamnations s’enchaînent sans donner lieu à une loi précise mais cela ne saurait tarder.

On doit la naissance de cette nouvelle pratique à Hunter Moore reconnu par Rolling Stone comme « l’homme le plus détesté d’internet » pour avoir créé le tout premier site de Revenge Porn : isanyoneup.com. Le site, alors entré dans des logiques marchandes, rémunère grassement son propriétaire et a donné naissance à une prolifération de sites similaires : le Revenge Porn est partout.

Réseau mon beau réseau, dis-moi qui est la plus humiliée ?

Ce nouveau phénomène nous dit beaucoup de choses quant aux nouveaux rôles que peuvent jouer les réseaux sociaux aujourd’hui. Tout d’abord, ils servent l’instrumentalisation de la rupture et permettent de toucher fortement un public : le Revenge Porn ne serait rien sans une réception véhémente. Ici les hommes délaissés de leurs compagnes communient autour de la répulsion, la haine et le rejet. Le but premier de tout Revenge Porn qui se respecte est d’exhiber, en plus d’une anatomie, un profil et ainsi d’inciter toute une communauté à rejeter l’identité dudit profil, à le mettre au ban des réseaux et a fortiori de la société et ce de façon violente. Les commentaires qui complètent la publication de la photo sont là pour insulter et révéler des informations personnelles (métier, adresse, nationalité par exemple) de la personne exhibée, donnée en pâture et sujette à l’opprobre.

Les réseaux sociaux seraient donc devenus un moyen de créer une double communauté qui s’articule autour d’une logique clivante : les inclus d’un côté et les exclus de l’autre. Les inclus : la communauté punitive composée de juges sentencieux qui imposent leurs propres lois. Les exclues : les femmes qui doivent répondre de leurs actes en subissant les revers d’un érotisme jadis amoureux.

Les réseaux sociaux servent ce « slut shaming », (« l’humiliation des salopes »), cette tendance hautement répressive qui s’acharne sur un individu jusqu’à en faire un bouc émissaire. Si on se penche sur l’origine biblique de cette expression, le bouc fût cet animal chargé d’expier tous les péchés dont on le charge afin d’en dépourvoir les hommes. S’acharner sur un individu afin de créer du lien, de rapprocher les hommes entre eux et de les soulager de leurs fautes. Faut-il voir le Revenge Porn comme l’actualisation d’un vieux mythe biblique ?

Le Revenge Porn ou la face cachée de la délation

Il y aurait donc, à travers le Revenge Porn, une instrumentalisation du corps : on utilise des photos de corps pour dénoncer une identité que l’on veut désigner comme corrompue. Le corps n’est donc pas mis en scène de la même manière que dans les publicités ou les magazines qui s’évertuent à le montrer comme objet désirable, idéal et idéel. Avec le Revenge Porn au contraire, on consomme le corps dans sa crudité matérielle et celui-ci sert seulement de moyen pour sacrifier la personne qu’il représente et inciter au rejet. Il n’est donc plus le lieu de l’investissement fantasmatique mais il devient le signe d’une personne dépravée, et le lieu d’un investissement tout particulier : celui de la liquidation de la personne que le corps matérialise.

De même qu’il interroge le rapport au corps, le Revenge Porn questionne le rapport à l’intime. Il semble ici que le privé déborde sur le public mais de manière imposée. Le Revenge Porn oblige l’intime à passer la rampe et à se déverser dans ce qu’il y a de plus public et de plus ouvert au monde : les réseaux. Le corps, la nudité, l’érotisme sont les dignes représentants de l’intimité d’une personne qui sont ici ouvertement et publiquement dénoncés.

Avec le Revenge Porn, il y a certes volonté de vengeance mais surtout volonté de rendre cette vengeance publique. On ne peut s’empêcher de penser à l’essai autobiographique de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment comme d’une forme certes atténuée du Revenge Porn, mais tout aussi violente parce-qu’il repose sur le principe même qu’est la dénonciation d’un intime que l’on souhaite rendre public afin d’en montrer l’abjection. A méditer.

Jeanne Canus-Lacoste

Sources :

fredericjoignot.blogspirit.com

konbini.com

lesinrocks.com

europe1.com

lenoubelobservateur.com

Crédits images :

brigittebardot.canalblog.com

stevenkowalskiphotography.com

zdnet.com/

europe1.fr