Force est de constater que les stratégies communicationnelles et structurelles évoluent dans le monde de l’art. Ces dernières semaines, deux exemples représentatifs des ces évolutions nous ont été donnés. Les parisiens ont pu en effet être les spectateurs, dans le métro, de campagnes publicitaires singulières.

Mais avant cela, rappelons que les rapports entre publics et arts n’ont jamais été évidents, et à l’heure d’une société de consommation exacerbée, le manque de glamour de l’art classique ne joue pas en la faveur d’une simplification de ces rapports.

Il faut néanmoins remarquer la naissance d’une nouvelle forme d’art: en effet, n’importe qui peut s’approprier le titre d’ artiste grâce aux applications de photographie telles qu’Instagram : le glamour reprend vie, devient art et le voilà qui confère à présent à l’image des qualités artistiques ! Mais dans quelle mesure cette dernière, rapidement produite, rapidement exposée, et consommée à la même allure peut être être classée dans le monde de l’art ? C’est un autre débat, mais on voit que le jeu de l’artiste est de plus en plus répandu, et que l’art est devenu l’affaire de tous, produite et consommée par tous.

De fait, il faut observer les modifications opérées au sein même du monde de l’art : j’entend par là le monde institutionnalisé, celui qui correspond à des règles définies et qui, par essence, est moins glamour. Et bien les choses changent! Mais dans quel sens ? Prenons deux ovnis qui ont fait surface dans les couloirs du métro parisien entre les mois de septembre et novembre : d’une part, la campagne de publicité du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie et d’autre part, celle pour l’exposition Take me (I’m Yours) prenant place à la Monnaie de Paris.

Le musée , c’est glamour

On observe ici deux campagnes étonnantes qui attirent l’oeil du badaud et c’est normal. La première fait sourire par son décalage (en effet, l’écart entre oeuvre classique et slogan provocateur ou faisant écho à des références très actuelles est décliné sous plusieurs formes : “Emmenez voir des gens tous nus” accolé sur un nu d’Auguste Renoir ou encore “Emmenez vos enfants voir ni Fast ni Furious” sur une carriole emmenée par un cheval de Douanier Rousseau). Ici, la campagne de pub menée par l’agence Madame Bovary veut inciter les parents à emmener leurs enfants découvrir les chefs d’oeuvres de la peinture, photographie et sculpture du XIX ème et début du XX ème siècle. Pour ce faire, cette campagne cherche à donner une nouvelle vision de l’art classique : tout d’un coup, aller au musée devient aussi cool qu’aller au ciné voir Taxi 7. Cet art là est alors montré comme de l’entertainment : la culture est accessible, consommable, standardisée. Venez au musée, c’est divertissant, venez au musée, vous ne serez pas perdus au milieu de références incompréhensibles, le musée c’est facile, (et ça se consomme comme tout le reste).

Mmm, Y’a bon l’art

De l’autre coté, nous avons Take Me (I’m Yours) qui succède à la Monnaie de Paris aux nains de Noël phalliques de la Chocolate Factory de Paul McCarthy. Take Me (I’m Yours) c’est un projet artistique conçu par Christian Boltanski et Hans Ulrich Obrist et recréé vingt après sa première exposition à la Serpentine Gallery à Londres. Ici, toutes les oeuvres sont à la disposition du spectateur, elles font lieu d’interaction entre celui-ci et les artistes, elles sont vouées à se disperser et à modifier chaque jour la forme de l’exposition. L’exposition prend fin avec la dissémination totale de ses oeuvres, emmenées par les spectateurs. Si cette exposition interroge la valeur d’échange de l’art, elle n’en est pas moins dérangeante, elle aussi. Et si le rapport de l’homme à l’art était réellement celui-ci, celui de la consommation? Et que cette relation n’était pas montrée du doigt, comme avec cette exposition qui propose un méta regard sur le lien homme-art, mais bien entretenue par nos institutions culturelles ? Il est dangereux de mettre en place ce type de performances complaisantes et de croire que les spectateurs y vont pour réfléchir sur la valeur d’échange de l’art. C’est bien ce types de performances qui entretiennent la dégradation du lien entre l’art et le monde, et le modifient : on n’est plus liés aux oeuvres par l’émotion, mais bien par la consommation boulémique de représentations.

I’m lost in the supermarket

Quand le premier cas s’adresse à un public large, en lui faisant miroiter la promesse d’un entertainment (les enfants vont être bien déçus en arrivant au musée), la promesse d’une culture facile d’accès, facile à consommer; le second cas s’adresse lui à une élite, qui a déjà vu les classiques, et qui recherche le moderne, le nouveau, la crème de la réflexion contemporaine sur l’art. Cette exposition, où tout s’emporte, est d’un ludique désarmant, et répond à cette demande actuelle par rapport à l’art : Allez-y, consommez ! Mais elle devient aussi un noyau de réflexion creuse de “spécialistes” qui ont déjà tout vu, d’une élite qui y va non pas pour prendre les objets mis à disposition du spectateur mais bien pour réfléchir sur l’éventuel impact de cette exposition.Néanmoins, quelle est la valeur réflexive de cet impact quand il produit l’effet probablement inverse de son but initial et participe bien au glissement de l’art vers la consommation, du musée vers le supermarché (c’est d’ailleurs Karl Lagerfield qui avait transformé le grand Palais en Chanel supermarket à la Fashion Week de mars 2014 – il avait déjà tout compris lui-). Un supermarché où on achète notre entrée pour faire le plein de références contingentes, qui s’envoleront dans les prochaines heures ou bien les prochaines semaines. Et si le musée devenait un médium qui transporterait les oeuvres de manière aussi fluctuante et rapide qu’Instagram ?

On n’attire pas les mouches avec du vinaigre, et quand le grand public et l’élite sont attirés par la même sauce dans laquelle les institutions font baigner l’art, celle de la consommation, il faut se demander une chose: l’art classique va-t-il disparaitre ? Plus personne ne pleurera jamais devant Le Radeau de la Méduse ? Est-ce la fin des rêvasseries face aux couchers de soleil de Monet ? On croit souvent que le temps forge les classiques en art, mais est ce que les classiques, obsolètes, ne sont attirants que s’ils sont montrés aujourd’hui comme des biens de consommation ?

Il faut espérer que la consommation ne soit pas le nouveau classique artistique. Et comme dirait Baudelaire :

“La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. »

Maud Cloix

Crédits photos :

Chanel Shopping center au Grand Palais, fashion week mars 2014

Publicité pour l’exposition musée d’Orsay et musée de l’Orangerie

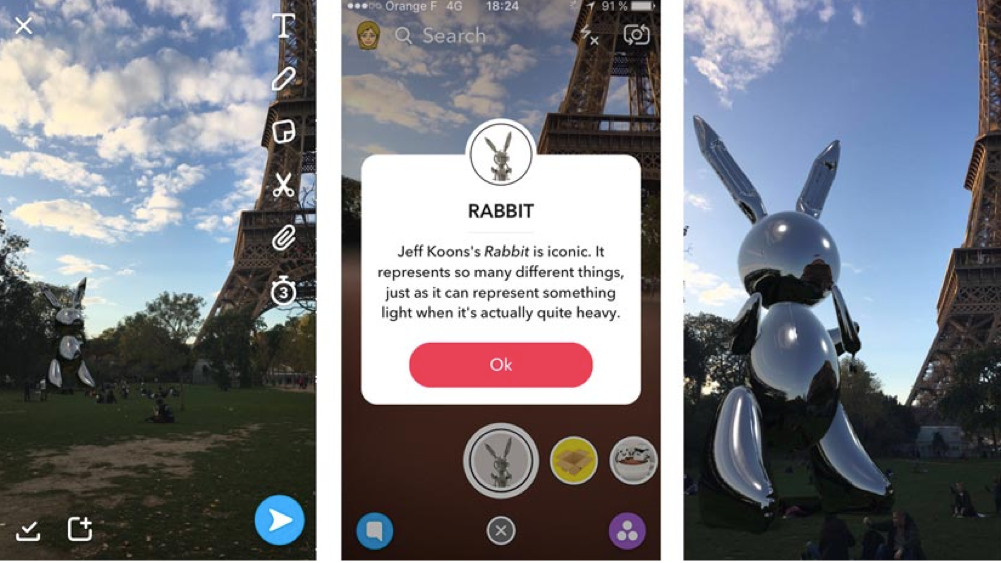

Exposition Take me I’m yours, Monnaie de Paris

Eugène Boudin, Deauville, coucher de soleil sur la plage, 1893