L'affaire Virgin

Les faits

La catastrophe avait pourtant été annoncée. Le 7 janvier 2012, la direction de Virgin réunit un comité exceptionnel d’entreprise. Ca y est, l’entreprise est en cessation de payement. Et les choses ont continué. Personne ne semblait remarquer l’absence de ces vitrines, au Louvre ou sur les Champs. Une grève des employés avait bien eu lieu, dès décembre, suite à la résiliation du bail du magasin phare de l’enseigne sur la grande avenue parisienne, mais en vain. Virgin devrait subir la valse des repreneurs et propositions, comme une entreprise traditionnelle. Pourtant, l’entreprise a bien connu son heure de gloire, même si les profits n’étaient plus au rendez vous (« plus que » 286 millions d’euros en 2011). Lors de son ouverture il y a quinze ans sur les Champs Elysées, Virgin était déjà décrit comme « le plus grand magasin de musique du monde ». Mais on en aurait presque oublié ce paradis tombé en ruine… Jusqu’à cette semaine, qui signèrent les derniers soubresauts d’une lente agonie.

Le 13 mai à minuit, l’enseigne qui cherche à rentabiliser le peu de temps qui lui reste à vivre, et pensant attirer par cette opération d’avantage de repreneurs décide d’organiser une grande braderie. Jusqu’à -50% sur tout le magasin, et -20% supplémentaire pour les détenteurs de sa carte de fidélité. La suite se passe de commentaires :

.

Virgin, cadavre exhalant, est maintenant surmédiatisé. L’article de Rue89 met en lumière les nombreuses violences de cette journée de folie : magasin pillé, modèles d’exposition arrachés, vitrines détruites… Mais surtout, l’effet sur les salariés, traités comme de vulgaires coursiers. L’enseigne a du fermer ses portes a 19h pour filtrer l’intégralité des clients restant, et les employés n’ont vraiment terminé leur journée qu’à 22h.

Le bilan ? Une offre vite retirée, et une agonie qui n’en finit plus. En effet, le lendemain de la vente, le potentiel principal repreneur de la marque, Rougier et Plé, a retiré son offre. Cette dernière concernait notamment la survie du principal magasin parisien. Et aucun autre repreneur ne s’est fait connaître à ce jour.

A qui profite le crime ?

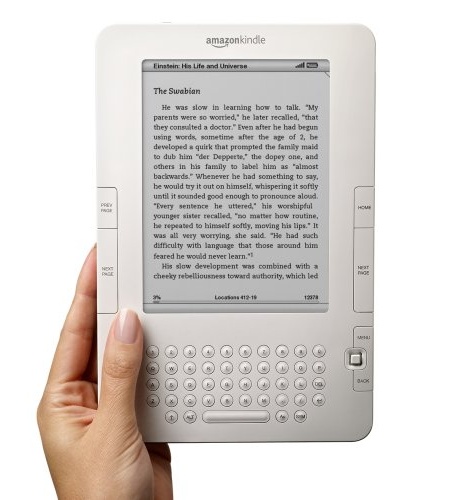

Il est relativement simple d’expliquer cette descente aux enfers de Virgin. « Le plus grand magasin de musique du monde » existe toujours, mais dans nos ordinateurs. L’iTunes Store a explosé, là où la marque écarlate a peiné à prendre le virage, préférant se spécialiser, sur la téléphonie mobile par exemple.

Mais bien plus que le simple prix des loyers de ses magasins pointé du doigt par la direction, il y a un grand coupable. Son nom est sur toutes les lèvres : Amazon. En effet le géant américain propose des prix défiant toute concurrence, et pour cause : grâce à de l’optimisation fiscale et diverses astuces, le groupe ne paye que de modiques sommes d’impôts à des pays où il emploie pourtant des centaines de personne et possède plusieurs grosses infrastructures. Et cela commence à irriter. En Angleterre, la marque au sourire a décidé de rendre publique son imposition. Et celle-ci fait réagir : Amazon a payé 2,4 millions de livres (2,8 millions d’euros) d’impôt sur les sociétés l’an dernier alors que le chiffre d’affaires de sa filiale britannique s’est élevé à 320 millions de livres. Il semble alors impossible pour des groupes comme Virgin de rester compétitif en face de telles marques, omniprésentes en ligne.

Qui est le suivant ?

Virgin n’est pas seul. Une autre enseigne vacille et pourrait bien connaître le même sort. La FNAC est elle aussi en danger. Depuis 2007, le groupe multiplie les plans sociaux, et ses bénéfices continuent à chuter. Au total, plus de 1500 salariés ont déjà été reclassés ou licenciés. Depuis 2009 une épée de Damoclès plane sur le groupe. Son propriétaire, François-Henri Pinault a annoncé son intention de vendre le groupe au Wall Street Journal. Malgré de nombreuses offres et une présence importante en ligne, la FNAC n’arrive pas à endiguer la saignée de ses clients vers l’eldorado Amazon. La bataille pour la survie des enseignes de distribution culturelle n’est donc pas finie. Elle ne fait que commencer.

Clément Francfort