L’effet Netflix: comment nos séries préférées nous poussent à consommer ?

Yuka, un moyen de s’armer pour mieux consommer ?

Médias confinés, public choyé

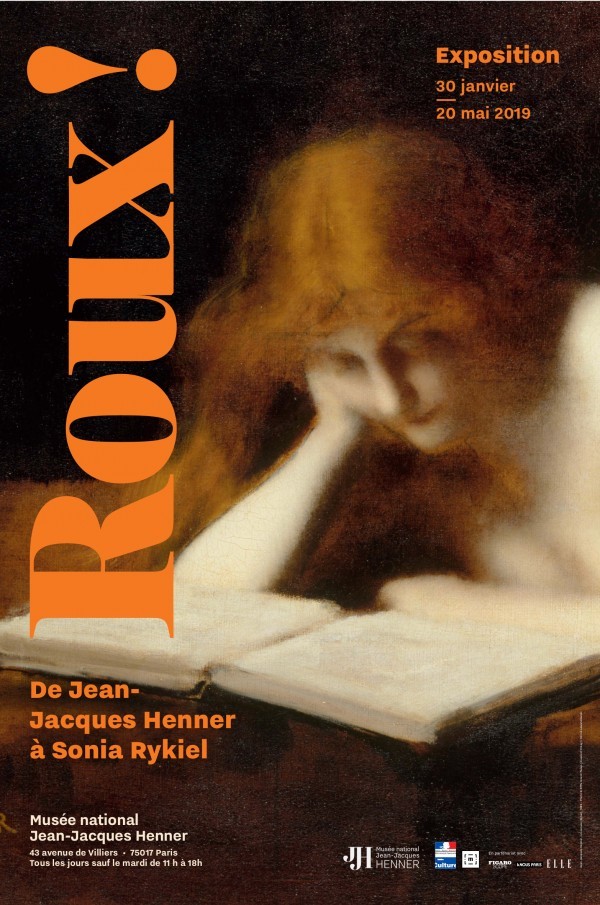

La roux tourne

Roux ! scande l’affiche de l’exposition du musée Jean Jacques Henner dans la grisaille des couloirs du

métro parisien. Mais il s’agit moins ici, des roux que du roux, cette couleur incandescente qui teinte la

chevelure de nombreux personnages du peintre.

Tous des bras cassés

Fun fact: un hélicoptère dans la cour de l’Elysée

Sueurs froides au sommet de l’Etat et comme une atmosphère de révolte partout en France, notamment à Paris. Un hélicoptère était prêt « au cas où », samedi 8 décembre, à décoller de la cour de l’Elysée pour emmener Emmanuel Macron vers des contrées plus sûres et loin, très loin du jaune. À croire que les 600 personnes mobilisées autour du palais — gardes républicains, policiers, gendarmes — n’auraient pas suffit à calmer les craintes de notre jeune président. Événement assez similaire à la « fuite de Varennes » lorsque, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, une berline lourdement chargée du roi Louis XVI et de ses péchés s’éloignait discrètement de Paris en pleine Révolution. Prendre ses jambes à son cou avant que ce dernier ne soit coupé : tel est donc l’enseignement des deux chefs d’Etat. Mais il y a toutefois une nuance entre les deux personnages : quand Louis XVI avait l’humilité de se prétendre seulement monarque absolu, Emmanuel Macron parade en dieu de l’Olympe. Alors comment croire encore en notre Jupiter national qui, comme un roi du XVIIIe siècle, voudrait fuir la fureur du menu peuple ?

YouTube dirty little secret : Logan Paul, la morale de l’argent sale.

Le dernier jour de 2017, alors qu’on pensait surement à autre chose qu’à la bêtise et l’horreur parfois abyssale que peut contenir internet, le YouTubeur Logan Paul a trouvé le moyen d’enfoncer encore un peu plus profond le clou de l’indécence, en nous faisant revenir sur la planète internet en 2018 la tête entre les mains, toujours plus indigné. Un bref rappel des faits.

#HelloJVC, from the Internet's other side

Au début des années 2000, les forums représentaient pour la majorité des internautes une sorte d’idéal, et ce qu’Internet devrait être aux yeux de nombreux utilisateurs : un espace de rencontre, de discussion et de libre expression, notamment grâce à l’anonymat. Certes, des modérateurs devaient encadrer les échanges, mais certains utilisateurs les voyaient comme des espaces quasiment dénués de règles.

Aujourd’hui, la plupart des forums ont perdu de l’audience au fur et à mesure que les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ont gagné en importance, mais un dernier bastion semble résister au respect et à la bienveillance que tous souhaiteraient voir se propager sur Internet : le « 18-25 » de jeuxvideo.com.

The Twilight Zone

S’intéresser au site et au forum de jeuxvideo.com, c’est avant tout s’intéresser à une des premières communautés d’Europe unie par et pour le jeu vidéo, qui perdure malgré les années et les modes. Ces passionnés du jeu vidéo font émerger des langages, des symboliques et des espaces réservés, comme le Blabla, une section du forum où les utilisateurs ont le droit de parler de tout ce qui les intéresse et qui n’entre pas dans le cadre du jeu vidéo. Cette section est divisée selon l’âge des internautes, les deux principales étant 15-18 et 18-25, ce qui ressemble davantage à la catégorisation d’une colonie de vacances qu’à celle d’une communauté d’adultes.

Pourtant, pas de chansons endiablées, ni d’esprit bon enfant. En effet, pour beaucoup, le 18-25 est un véritable repaire de ce que l’on peut trouver de pire sur Internet : antisémitisme, conspirations, misogynie ou encore homophobie. Au sein même des autres catégories du forum, des modérateurs bénévoles se sont confiés au site Numerama en avouant qu’il « n’y a actuellement pas de solution pour contenir le géant qu’est 18-25 », signe de l’impuissance de ceux que l’on considère pourtant comme des garants du bon fonctionnement d’un forum.

#HelloJVC : SOS d’internautes en détresse

Le 4 janvier dernier, lassés d’être les cibles récurrentes de certains membres du 18-25, plusieurs internautes (dont de nombreuses militantes féministes) ont décidé de réunir leurs témoignages de cyber-harcèlement avec le hashtag #HelloJVC. Sophie, connue sur Twitter sous le pseudo @DouxBidou, est à l’origine de cette initiative. Elle avait déjà eu affaire par le passé aux membres de ce forum, notamment après avoir partagé sur son compte Twitter le récit d’une agression qu’elle venait de vivre. En effet, si d’autres utilisateurs ont compati à son histoire, ou l’ont relayée, elle a également été la victime d’une campagne de harcèlement – aussi appelée un « raid » – lancée par la #1825Army (hashtag utilisé par les harceleurs). Ce raid comprenait entre autres des appels à l’agression, parfois même au viol. On est donc bien loin de l’ambiance bon enfant revendiquée par certains modérateurs.

Aujourd’hui, alors que le gouvernement multiplie les initiatives anti-harcèlement, Webedia semble se concentrer sur d’autres problèmes, davantage liés à la concurrence entre sites de jeux vidéo. Certes, le forum a été félicité pour sa gestion de messages extrêmes, surtout en ce qui concerne ceux liés à la religion, mais cela ne semble pas s’appliquer à toutes les dérives. Ainsi, qu’il s’agisse des modérateurs ou des dirigeants, ce qui se passe en dehors du forum (en l’occurrence sur les réseaux sociaux) ne semble plus les concerner, y compris quand les harceleurs mentionnent explicitement qu’ils viennent de JVC.

Cette affaire ayant fait grand bruit, de nombreux médias comme LCI ou Numerama ont contacté les salariés de Webedia afin de les faire réagir : sans résultat. Seuls les grands pontes du groupe se sont exprimés, pour rappeler que le travail des modérateurs est bénévole, et qu’ils ne peuvent donc pas s’occuper de tous les problèmes du forum. En effet, c’est une observation légitime, qui aurait pu être acceptée par les premières concernées, c’est-à-dire les harcelées, si un membre de l’équipe en charge du gaming chez Webedia, Cédric Page par exemple, avait eu un tweet ou un post Facebook de considération pour elles. Or au contraire, celui-ci a préféré rendre hommage à un meme, une private joke du 18-25 : l’acteur espagnol El Risitas, dont c’était l’anniversaire. Dans ce contexte, cette référence semble bien maladroite, car l’armée du 18-25 y voit un soutien de la direction : il y a donc désormais au sein de Webedia un double discours dangereux.

Une e-campagne qui prend de l’ampleur

Par ailleurs, il semblerait que le 18-25 devienne également un objet de convoitise pour les hommes politiques. En effet, après la présence sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube, il convient de continuer à propager son message auprès de la plus grande communauté de jeunes possible, et pourquoi pas donc par l’intermédiaire du 18-25.

Jean-Luc Mélenchon, dans ses vidéos YouTube remerciait ainsi régulièrement ses supporters inscrits sur le forum. Cela avait d’ailleurs conduit à une première campagne de harcèlement quand plusieurs militantes féministes lui avaient reproché ce soutien, ce que les forumeurs n’avaient pas apprécié.

Récemment, c’est Florian Philippot qui a également multiplié les références au fameux El Risitas, pour s’attirer, lui aussi, les faveurs des membres du forum. Pourtant, pour ceux connaissant cette polémique, il ne saurait s’agir d’une prise de position judicieuse et suscitant l’intérêt. En effet, comme dans le cas de Cédric Page, ces références et allusions apparaissent comme des soutiens aux membres du forum, et donc une certaine forme de négation de la souffrance des personnes harcelées.

Dès lors, la polémique autour de la gestion des forums de jeuxvideo.com par Webedia cache en fait deux flops majeurs qui relèvent tant de sa communication de crise que de sa politique.

En effet, en s’attachant aux références liées à l’image du forum, les salariés de Webedia semblent se désintéresser du sort des internautes harcelés et ce, malgré les propos graves tenus par ceux se réclamant de cet espace de discussion. Par ailleurs, en faisant de même, les hommes politiques qui continuent d’essayer de gagner en soutien, ne peuvent plus apparaître uniquement comme des personnes cherchant à se rapprocher de la jeunesse française. En tant que potentiels représentants de l’Etat français, leur silence apparaît comme une sorte de légitimation, un encouragement supplémentaire à continuer, et surtout une forme d’opportunisme envers une communauté dynamique et à même de se reconnaître dans « l’antisystème » prôné par le Front de Gauche comme par le Front National.

Justine Ferry

LinkedIn

Sources :

– Condomines, Anaïs, LCI, Cyber-harcèlement et raids antiféministes sur le forum 18-25 de Jeuxvidéos.com : ‘cela a assez duré’, le 05/01/2017 (consulté le 23 janvier 2017)

– Duchateau, Erwan, Les Inrocks, Quand Florian Philippot utilise Risitas pour draguer la communauté de Jeuxvideo.com, le 18/01/2017 (consulté le 24 janvier 2017)

– Durand, Corentin, numerama, Cyber-harcèlement sur le 18-25 : JeuxVideo.com pourra-t-il se sauver de sa communauté ?, le 05/01/2017 (consulté le 22 janvier 2017) (crédit photo pour la photo de couverture)

– Réaux, Amandine, LeLab Europe 1, Les grosses références de Florian Philippot au forum 18-25 de Jeuxvideo.com, 17/01/2017 (consulté le 24 janvier 2017)

– Le Monde, Après Mélenchon, Philippot fait de l’œil au forum de Jeuxvideo.com, 17/01/2017 (consulté le 23 janvier 2017)

La mission Proxima : quand l'aventure spatiale retrouve son aura romantique

« Vers l’infini et au-delà »… petite pensée pour nos rêves d’enfant, nos envies d’évasion, et d’ailleurs. Et quoi de plus « ailleurs » que l’espace ? Le bleu profond de cette immense étendue n’en finit pas de fasciner : il y a dans cette contrée étrangère mille et une questions scientifiques irrésolues, et autant de mythes qui tentent d’y répondre. C’est pourquoi les photos postées chaque jour par les astronautes de la Station Spatiale Internationale (ISS) récoltent autant de « j’aime ». Le fait est que, depuis juin, leur connexion Internet s’est nettement améliorée, permettant un storytelling renouvelé des aventures spatiales.

Facebook, Twitter, Instagram et FlickR relaient des nouvelles destinées à un public de plus en plus large. La mission Proxima, qui envoie Thomas Pesquet (Fr), Peggy Whitson (USA) et Oleg Novitski (Ru) sur l’ISS, révèle l’importance des réseaux sociaux, qui sont devenus un terrain de communication privilégié pour les agences spatiales américaine et européenne (Nasa et ESA). Actuellement, ce succès médiatique est incarné par l’astronaute français, dernier arrivé à la Station et suivi par 500 000 personnes sur les réseaux sociaux.

Une star au milieu des étoiles

Thomas Pesquet a tout du héros moderne : ingénieur de formation, le jeune astronaute de 38 ans est aussi pilote de ligne, ceinture noire de judo, saxophoniste à ses heures perdues… il doit cependant en avoir peu, vu l’entraînement intensif qu’a connu le Français depuis son recrutement en 2009 par l’Agence Spatiale Européenne. Son parcours extraordinaire suscite identification et inspiration, et pas seulement à l’échelle nationale.

Si Thomas Pesquet est évidemment représentant de son propre pays — le drapeau tricolore flotte en apesanteur dans son étroite cabine — son appartenance à l’ESA est aussi une part essentielle de son identité, il est le seul représentant de l’Europe sur l’ISS. Son nationalisme n’est pourtant pas exacerbé par la distance, au contraire. Sa communication sur les réseaux se fait en français et en anglais, et est partagée par des milliers de fans à travers le monde.

Paradoxalement, à travers le regard des astronautes, ce n’est parfois plus l’espace qui représente l’étranger, mais la Terre elle-même, redécouverte. En un mois de vie astronautique, Thomas Pesquet et ses collègues ont déjà publié des photos des cinq continents. Celles-ci dévoilent des paysages étranges et magnifiques, lunaires aimerait-on écrire. Finalement, l’émerveillement de ces scientifiques extraordinaires, partagé par ceux qui les suivent, s’accompagne d’un sentiment d’appartenance et de fierté, celui un peu science-fictionnel de se sentir Terrien.

√(Science x Facebook) = pédagogie2

Ce n’est pas par hasard si l’ISS communique maintenant essentiellement via les réseaux sociaux. Jean-François Clervoy, membre du jury ayant sélectionné Thomas Pesquet, affirmait sur RTL : « c’est très difficile de communiquer sur l’espace […] il faut donc faire preuve d’une très grande pédagogie. […] Pour cela il faut être un bon communicant, et Thomas Pesquet est très bon. ». Dans un secteur trop souvent jugé comme mystérieux, perméable au regard d’un public amateur, la nouvelle recrue était un atout majeur pour recouvrir un grand public perdu depuis le pic de fascination pour l’exploration spatiale après le 1er vol de 1961.

Premières expériences de dialogue entre Station Spatiale et Terrien lambda

Dans un registre plus interactif, Thomas Pesquet a posté une photo le 17 décembre dernier, dont la seule légende était : « quizz du soir : de quelle ville s’agit-il ? ». Cette interview avec des collégiens de Saint-Malo, en direct depuis l’espace, visait à créer un échange entre amateurs et professionnels. Une vingtaine d’autres écoles ont également été sélectionnées pour participer à ces entrevues très spéciales, un investissement qui assure une curiosité durable des élèves pour la cause spatiale.

En outre, de nombreux accords ont été passés avec différents médias nationaux et internationaux (RTL, Europe 1, Aujourd’hui en France…) afin d’assurer une transmission d’information régulière via des canaux plus traditionnels. L’ESA joue sur tous les fronts médiatiques pour assurer une relation fidélisée entre l’ISS et le grand public. Elle travaille ainsi pour une meilleure connaissance, voire une reconnaissance du travail astronautique. Thomas Pesquet confiait à ce sujet dans une interview : « Je veux montrer aux gens à quel point c’est intéressant, à quel point les recherches qu’on mène sont pour eux. ».

Comment le multimédia dévoile une science… humaine.

Le cas Thomas Pesquet n’est qu’une facette de la stratégie de communication globale mise en place par l’ESA ou la NASA pour mieux vendre l’aventure spatiale. Chaque événement majeur pour la station est un rendez-vous médiatique mondial, depuis le retour de l’astronaute Jeff Williams (#YearInSpace) jusqu’à la prochaine sortie des astronautes dans l’espace, le 16 janvier prochain.

La culture cinématographique – vecteur majeur de l’imaginaire spatial – est aussi mise à contribution. Seul sur Mars avait par exemple été diffusé en avant-première par la NASA, qui ne manque pas de donner son avis sur le degré de réalisme de chaque nouveau film de science-fiction concernant l’espace. Buzz l’Eclair de Toy Story, lui, est régulièrement utilise comme ambassadeur du monde scientifique chez les enfants. Il a, de ce fait, été envoyé dans l’espace en 2009 (sous forme de figurine), et son retour a été fêté en grandes pompes à Disneyland. L’institution scientifique se déride donc, même pour les plus grands : la NASA vient de lancer quatre centaines de GIFs sur giphy.com. Dramatique ou humoristique, l’information scientifique se teinte d’affects sur les réseaux sociaux, et pour le mieux !

via GIPHY

Pour en revenir à Thomas Pesquet, il est à noter que parmi les 200 missions qu’il a à remplir pendant son semestre dans l’espace, l’une d’entre elles consiste à filmer des images en qualité 4K en vue d’un documentaire sur grand écran. Son devoir de scientifique se décline aussi sur les terrains de la communication à court, moyen, et long-terme, histoire de « remettre la science en culture », comme le souhaitait J.M. Levy-Leblond, c’est-à-dire de « ré-attribuer à chacun à la fois la tache de produire du savoir et de le partager ».

Mélanie Brisard

LinkedIn

Sources :

• Thomas Pesquet sur Facebook

• Petit point historique par FranceTVInfo, De John Glenn à Thomas Pesquet, comment la vie en orbite a évolué , Camille Adaoust, publié le 10/12/2016 et consulté le 21/12/2016. http://

• Sur Thomas Pesquet Astronaute surdoué et as de la communication RTL, publié par Rémi Sulmont et Loïc Farge le 30/08/2016 et mis à jour le 17/11/2016, consulté le 21/12/16

• Sur la communication de la NASA par La Nouvelle République.fr, La Nasa crée sa banque de GIF de l’espace par Clément Hebral, le 14/12/2016, consulté le 21/12/2016

• Sur Thomas Pesquet, le blog de l’ESA qui lui est consacré

• Un petit essai sur la science aujourd’hui, et ses problèmes de communication par J.M. Levy Leblond, « Remettre la Science en culture » issu de Courrier de l’environnement de l’INRA n°56, décembre 2008

Crédit photo :

• Couverture : NASA

• Photos 1, 2 et 3 : capture d’écran du Facebook et du Twitter de Thomas Pesquet le 21/12/16

• Photo 4 : extrait de la couverture de La Vulgarisation Scientifique, Cécile Michaut, chez EDP Sciences, 2014. Dessin de René Pétillon.

L'intelligence artificielle ou les limites d'un rêve prométhéen

En 1968, apparaissait sur nos écrans le fameux « 2001, L’Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick, où HAL, un ordinateur à l’intelligence artificielle exceptionnelle, menaçait déjà l’homme de se retourner contre lui. Depuis, l’intelligence artificielle, terme créé en 1956, a été le sujet de nombreux films de science-fiction, dont « A.I, Artificial Intelligence », film de Steven Spielberg sorti en 2001, où David, un robot de 11 ans doté de sensibilité et d’émotions, est adopté dans une famille humaine. Aujourd’hui il ne s’agit plus de science-fiction mais les mêmes questions reviennent : ces robots servent-ils les hommes où sont-ils destinés à se retourner contre eux, en développant une intelligence que les concepteurs n’avaient pas soupçonnée ? Risquent-ils de remplacer les hommes au sein de l’économie mondiale ? La tension entre progrès et inversion des rôles est plus palpable que jamais.

L’intelligence artificielle ou comment se simplifier la vie

L’intelligence artificielle, ou « AI », vise à reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Cela ne concerne donc pas les robots ménagers autonomes, mais bien les machines, les robots, dont l’attitude est troublante de similitude avec les humains.

D’un côté nous avons des robots à part entière, dotés d’intelligence et de réflexion, et de l’autre, des machines mises au service des hommes pour améliorer leurs capacités et les accompagner au quotidien. Ainsi, des start-ups comme « BrainCo », développent un serre-tête nommé « Mind Control », capable de détecter les ondes cérébrales afin d’améliorer les facultés de concentration et la détection d’éventuelles maladies. Le terme de « Mind Control » fait frémir : qui nous dit que nous aurons encore le contrôle sur notre propre cerveau ?

Les progrès que l’intelligence artificielle pourrait permettre dans le domaine de la santé sont mis en avant par beaucoup de concepteurs : dans « A.I, Artificial Intelligence », David est conçu pour venir en aide à son frère adoptif, cryogénisé en attendant de trouver un remède pour soigner sa maladie grave. L’intelligence artificielle est vue ici comme un moyen de palier les « défauts » de l’homme, ici son incapacité à soigner une maladie grave.

D’ailleurs, comment justifier la conception de machines capables de reproduire nos actions, nos réflexions, si ce n’est dans le but de simplifier notre quotidien ? C’est ce à quoi répond la chaîne de télévision chinoise Shangai Dragon TV concernant son programme, Xiaolce, une intelligence artificielle qui présente la météo depuis décembre 2015. Il s’agit d’un écran géant, dont la voix jugée « très humaine », enchante les téléspectateurs. Xiaolce est en mesure de commenter les actualités en temps réel, grâce à une base de données sans cesse actualisée. Le groupe chinois assure que les présentateurs ne seront pas amenés à disparaître mais que Xiaolce pourrait leur apporter des analyses plus complètes et rapides. Affaire à suivre…

Et que diriez-vous d’un robot capable de dresser un argumentaire pour contester votre PV ? C’est ce que propose depuis fin 2015 la plateforme anglaise « DoNotPay » : à travers un jeu de questions-réponses, un robot dresse, gratuitement, une liste des réponses qui vous permettront d’éviter de payer un PV non justifié. Pas sûr que cela enchante les autorités.

« J’ai dépassé les limites, aisément, facilement »

Si l’homme a la prétention de développer un outil –qui représente un prolongement de soi- à son image, est-il capable de créer une machine sensible, se posant les mêmes questions éthiques que lui ?

Dans « The Island », film de Michael Bay, les concepteurs de clones se rendent compte que s’ils ne sont dotés d’aucun souvenir, d’aucun sentiment, alors ils périclitent plus rapidement. Cela met en exergue un constat essentiel : l’homme n’est pas que raisonnement purement logique et mathématique, il est aussi passion et incertitude. Et c’est ce que tentent de développer les chercheurs : l’intelligence comprend l’adaptation à un milieu et à des situations particulières. Or la tâche n’est pas si aisée.

Ce souci d’éthique s’est retrouvé lors de la conception des Google Cars, prototype de voiture roulant… sans chauffeur ! Si cette invention enchante plusieurs constructeurs automobiles, les inquiétudes fusent elles aussi : comment va-t-elle réagir si elle doit faire le choix entre éviter un obstacle et renverser 10 personnes ? En machine logique et rationnelle, elle choisirait plutôt de sauver la vie de 10 personnes, plus importante numériquement, que celle du passager qu’elle transporte. Cela signifie également qu’un humain confie sa vie à une machine : au-delà même du service que cette voiture pourrait lui permettre d’effectuer, l’homme se retrouve en dépendance totale d’un algorithme sur pneus.

Le signe d’une humanité en mal de relations ?

Au fond, à quoi bon créer une intelligence artificielle ? Nous évoluons dans une société caractérisée par la vitesse, la rentabilité, le profit, et le progrès se met au service de ces enjeux. Déjà au XIXème siècle, les industriels mettaient au point des machines effectuant un travail répétitif destiné à produire davantage. Et déjà le danger de la mécanisation massive se dessinait : en créant des objets pour accompagner les hommes, on créait des objets qui les surpassaient et à terme les remplaçaient. Ne voit-on pas une résurgence de ces risques, à l’aune du XXIème siècle ? Ne révèle-t-elle pas une mégalomanie ? Une défaillance dans nos relations sociales ?

Spike Jonze pointe du doigt ce déséquilibre entre humains et technologie dans son film « Her »: Théodore Twombly est dévasté suite à une déception amoureuse. Il fait alors l’acquisition d’un système d’exploitation informatique qui s’adapte à chaque utilisateur. Le sien s’appelle Samantha, reflet féminin de Théodore. Mais peut-on tomber amoureux d’une « présence » non humaine, d’une intelligence que l’on ne peut rattacher à aucun corps matériel? Car Samantha se révèle être plus qu’un programme, elle se développe progressivement et en se connectant avec le reste du monde, prend conscience de ce qu’elle est et de son impossibilité à appartenir physiquement à ce monde. Comme les humains, elle s’enrichit et grandit grâce à ce qu’elle lit, mais elle reste à un état artificiel, là où l’homme s’accomplit grâce à une intelligence réelle.

Le fait de créer de telles machines, plus performantes, sensibles, fines et réfléchies, nous met face à notre propre condition : comme si l’on créait un monde artificiel car l’on juge que notre monde est insuffisant, imparfait. Or n’est-ce pas cette imperfection qui fait notre richesse, et qui nous permet de nous remettre en cause, d’évoluer ? A trop vouloir révolutionner le monde, on risque de retourner ces inventions contre nous, alors mêmes qu’elles sont censées nous faciliter l’existence. Peut-être est-il préférable d’évoluer dans un monde imparfait que dans un monde que nous ne contrôlerons plus.

Ludivine Xatart

Sources :

-Larousse : « Intelligence artificielle »

-ADN : « Un robot avocat qui fait sauter les contraventions »

« Le cerveau : nouvelle frontière de l’informatique ? »

« Chine : une intelligence artificielle présente la météo »

-L’Express : « Voiture sans chauffeur : mais qui commande ? »

« L’intelligence artificielle » : http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/intelligence-artificielle_1550708.html

Crédits photos :

-Studio de production créative Manipula : manipula.art.br

-AFP pour challenges.fr : http://www.challenges.fr/societe/20160109.AFP2390/controler-le-cerveau-nouvelle-frontiere-de-la-technologie.html

-« Google cars », Elijah Nouvelage pour L’Express : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/voiture-sans-chauffeur-mais-qui-commande_1761965.html