Fantasme et best-seller : Fifty Shades of Grey, Darker and Freed

Sujet clé des railleries et des critiques journalistiques, ce n’est pas grâce à son écriture fine et subtile, ni à la profondeur de sa trame que l’ouvrage doit son succès. Les sites du Figaro, d’Evene, ou de Slate.fr ne tarissent notamment pas de reproches et de satires. Alors, les 30 millions d’amis de Fifty Shades doivent-ils être jugés pour leur crime de lèse-majesté envers la littérature ?

Le « mommy porn » que constitue la trilogie d’ E. L. James fait fureur, il rend furieusement fans ses lecteurs, mais aussi et surtout ses lectrices pour lesquelles il semble être écrit. Il y est moins question de sexe trash que d’une bonne vieille histoire d’amour agrémentée de quelques détails qui croustillent. Un conte d’une légèreté SM consentie, irréductiblement basé sur certains fantasmes, pas seulement sexuels d’ailleurs. Quels sont alors ces fantasmes qui font frétiller les méninges des lectrices ? Et comment leur communication constitue-t-elle le moteur du succès de l’œuvre ?

Le fantasme de la beauté

Les protagonistes sont les archétypes d’une beauté clichée à fort impact sur le lectorat, une beauté déterminée aussi par l’imagination individuelle, au delà des indications du narrateur. Et ce n’est presque pas une exagération de dire que tous les personnages sont beaux dans le monde d’ E. L. James : les amis, les ennemis, les parents…

La beauté qui nous est communiquée tient alors en haleine le lecteur qui souvent s’y complaît ou veut y tendre.

Le fantasme de la profusion d’argent

On peut parler du principe de Cendrillon, car il est vrai que Fifty Shades conjugue parfaitement le concept de l’amant désiré et la notion de compte en banque bien fourni.

Pouvoir enfin s’offrir, ou se faire offrir le plus grand luxe, sur un coup de tête, en un coup de carte.

La trilogie nous place dans un monde doré où tout est possible, où tout est facile, en négatif d’un pouvoir de ne pas acheter ou de celui de s’endetter. La trilogie fait miroiter, fantasmer des biens et des services propres à une classe de privilégiés, des biens et services que l’on ne peut souvent que désirer et dont on ne peut souvent jouir qu’à travers l’histoire des autres.

Le fantasme de la relation sexuelle et sentimentale

Mais ce sont bien sûr l’ampleur des détails sexuels et le thème dominant de la soumission qui transmettent la fièvre acheteuse. Certaines féministes s’en offusquent mais pas de quoi hurler au scandale, le marquis de Sade ne fait pas parti du voyage des sens.

L’auteur utilise la complicité sexuelle des partenaires et la sensualité exacerbée pour éveiller le désir du lecteur. Elle communique surtout sur le fantasme de la violence érotique, thème central mais thème poli, soigné et consenti.

E.L James fait également palpiter le cœur des lectrices avec l’orgasme de tous les instants, car de sa première fois à toutes les autres, notre héroïne a trouvé le parfait amant, celui qui la fait crier et gémir de plaisir partout, avec tous les jouets. « Death by orgasm » (T.II, p.493) !

Les lectrices achètent ce qui les fait rêver, ce qui les excite, et apparemment la trilogie les fait assez vibrer pour sortir leur porte monnaie.

Mais cette trilogie est bien sûre parfumée à l’eau de rose et outre le sexe pur, les sentiments sont de rigueurs. Le fantasme de l’amour idyllique et de la sexualité torride font bien partie de l’imaginaire actif des lectrices, mais il est décisif de rajouter que l’un ne va pas sans l’autre. Sinon, autant aller voir de la pornographie gratuite sur Internet.

Et c’est pour ce cocktail explosif d’émotions et de sensations, un peu banal, un peu bâclé, mais qui fonctionne, que les lectrices ont cassé leur cochon.

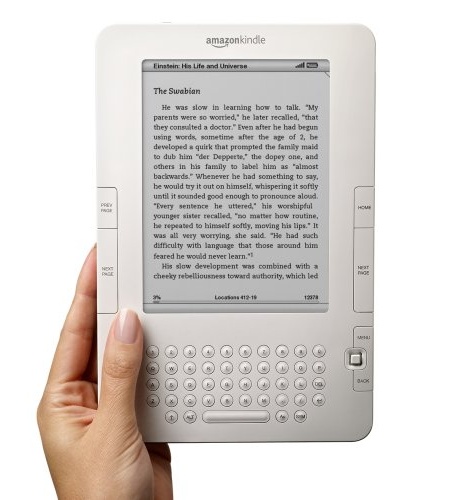

La trilogie est donc basée sur un double processus de communication du fantasme : elle parle du désir mais éveille en même temps celui du lecteur. Ce qui est certain, c’est que les envies prennent vie pour l’auteur ainsi que pour les éditions Arrow books. La gente masculine s’enchantera peut-être d’une prochaine version cinématographique beaucoup plus imagée !

Alors, on peut très certainement contester la profondeur et la qualité de ce livre, mais il est assez bien mené et assez surprenant pour devenir un véritable phénomène social. Des millions de femmes (et d’hommes, mais beaucoup moins) s’affairent dans les librairies pour cet érotisme qui ne transcrit ni plus ni moins que le désir de voir ou de vivre une vie plus ardente. Une vie certes pas toujours bien écrite (et les lectrices s’en rendent compte) mais une vie fantasmée dans son rapport à la beauté, à l’argent, à la volupté et à l’amour, une vie qui fait à la fois rêver et frémir, une aventure.

Le fantasme fait alors best-seller.

Maxence Tauril

Sources :

Slate

Le Figaro